TBuxtehude im Zweiten Weltkrieg: Bomben, Flucht und britische Besatzung

Auf dem Gelände der ehemaligen Buxtehuder Kaserne, heute Bertha-von-Suttner-Allee, sind am 22. April 1945 insgesamt 400 Marinehelferinnen auf dem Weg in die britische Kriegsgefangenschaft. Foto: Tageblatt-Archiv

Am 11. September vor 85 Jahren fiel kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs der erste Buxtehuder Soldat. Die meisten ahnten damals nicht, wie hart dieser Krieg noch werden würde.

Buxtehude. Ganz Buxtehude versammelt sich am 1. September 1939 vor den Radios, um Hitlers Rede zur Lage in Polen zu hören – und die berühmte Lüge: „Ab 5.45 Uhr wird zurückgeschossen.“ Schon am 11. September erscheint im Buxtehuder Tageblatt die erste Todesanzeige von der Front: Die Eltern trauern um Erich Feindt, gefallen „im blühenden Alter von 22 Jahren“. Wie ganz Deutschland beklagt auch Buxtehude am Anfang noch wenige Kriegstote, und die Glocken von St. Petri verkünden am 3. Oktober den Sieg in Polen. Doch spätestens, als die Schrecken des Bombenkrieges auch deutsche Städte erreichen, wird klar: Das Blatt hat sich gewendet.

Glitzernde Stanniolstreifen sind Vorboten der Bomben

Die Besatzung des Gefechtsbunkers in Stade kann am 25. Juli 1943 nicht fassen, was die Funkmessgeräte anzeigen: 11.000 Flieger im Anflug auf Hamburg. Tatsächlich sind es nur 791 britische Bomber, die aber Millionen von Stanniolstreifen abwerfen - ein Trick, um die Messgeräte und damit die Flugabwehr zu täuschen. Die „Operation Gomorrha“ hat begonnen.

Auch in Buxtehude regnet es Stanniolstreifen vom Himmel - glitzernde Vorboten einer Serie schwerer Flächenbombardements. Sprengbomben, gefolgt von Brandbomben, lösen einen Feuersturm aus, in dem 30.000 Hamburger umkommen. Hunderttausende fliehen, und viele suchen eine neue Bleibe im Umland.

Buxtehuder Feuerwehrleute mit geborgenen Blindgängern. Foto: Tageblatt-Archiv

In Buxtehude kommen jeden Tag Hunderte dieser sogenannten „Buten-Hamburger“ an. Manche schlüpfen bei Verwandten und Bekannten unter, die meisten müssen eilends anderweitig untergebracht und auch verpflegt werden. Für Bürgermeister Eduard Großheim und die Stadtverwaltung ist das eine riesige logistische Herausforderung, berichtet Prof. Dr. Norbert Fischer, der die Zeit des Nationalsozialismus in Buxtehude im Auftrag der Stadt wissenschaftlich aufgearbeitet hat.

Tausende ausgebombte Hamburger kommen in Buxtehude an

Vorerst kommen die Ausgebombten in Schulen, Ferienheimen, Turnhallen, Tanzsälen oder Gaststätten wie der Waldburg unter, später werden sie verteilt. Alle Buxtehuder müssen melden, über wie viel Wohnraum sie verfügen, um Ausgebombte einzuquartieren.

Vier Fünftel der Buten-Hamburger kehren in ihre größtenteils zerstörte Stadt zurück und beginnen mit dem Wiederaufbau. Doch ein Fünftel bleibt, und aus allen Teilen des schrumpfenden Deutschen Reiches kommen noch mehr Flüchtlinge hinzu. In der Stadt Buxtehude, die nach der Eingemeindung Altklosters insgesamt rund 7000 Einwohner zählt, werden am Ende des Krieges mehr als 14.000 Menschen leben.

Zeitgeschichte

T Buxtehude im Nationalsozialismus: Der Sturm aufs Rathaus

Zeitgeschichte

T Buxtehude im Nationalsozialismus: Im Gleichschritt ins Dritte Reich

In Buxtehude fallen während des Krieges nur wenige Bomben. Eine erwischt am 18. Juni 1944 aber ausgerechnet das Lager der Kriegsgefangen, die in der Maschinenfabrik Kröhnke am Brillenburgsweg arbeiten. Drei von ihnen sterben: Michail Uchanow, Egor Kramarenko und Fedor Bezduganov. Sie liegen auf dem Friedhof an der Stader Straße begraben, wo bis heute ein Gedenkstein an sie erinnert.

Bombenwürfe auf Buxtehude

Am Mittwoch, 18. April 1945, werfen Tiefflieger in der Nähe des Bahnhofs Bomben ab. Sieben Buxtehuder und ein Altländer sterben, das Bahnhofsgebäude und die Gleisanlagen, die Gastwirtschaft Nagel und die Nudelfabrik Birkel werden schwer beschädigt.

Die Nudelfabrik Birkel kurz nach der Bombardierung im April 1945. Foto: Stadtarchiv Buxtehude

Knapper werdende Lebensmittelrationen und immer schlechtere Nachrichten von der Front lassen mehr und mehr Deutsche an Hitlers Sieg zweifeln. Das klingt laut Norbert Fischer auch in 16 Zeitzeugengesprächen an, die als Aufzeichnungen im Buxtehuder Stadtarchiv vorliegen. Doch es gibt auch Zeitgenossen, die bis zum bitteren Ende jeden Zentimeter deutschen Bodens mit ihrem Leben verteidigen wollen, und das wird Buxtehude fast zum Verhängnis.

Panzersperre an der Apensener Straße

Einer dieser strammen Nazis ist Hans Langelüddecke. Der Oberlehrer und Vereinsführer des VfL Buxtehude ist schon seit Mai 1933 Leiter des Wehrturnens. Nun befehligt er den Volkssturm, Hitlers letztes Aufgebot, das aus Minderjährigen ab 16 und Männern über 60 Jahren bestand. Der Geschützdonner der von Süden aus Richtung Beckdorf vorrückenden Briten ist in Buxtehude schon zu hören, als er den Volkssturm an der Apensener Straße eine Panzersperre aufbauen lässt.

James Bond hat eine Buxtehuder Vorgeschichte

Dabei haben die Briten ihren Einmarsch in Buxtehude im Frühjahr 1945 schon gründlich vorbereitet - mit einer geheimdienstlichen Operation. Geleitet wird sie von einer schillernden Persönlichkeit: Dunstan Curtis, dem Kommandeur der legendären „30 Assault Unit“. Curtis wird später das Vorbild für eine weltberühmte Roman- und Filmfigur abgeben: James Bond alias Agent 007. Erfunden hat diese Figur nämlich Curtis’ damaliger Vorgesetzter Ian Fleming. Später, als Bestsellerautor, bezog er sich in Interviews auf dieses reale Vorbild.

„Inzwischen war in Buxtehude auch auf höherer militärischer Ebene die Einsicht gereift, dass es keinen Zweck hatte, noch Widerstand zu leisten“, sagt Norbert Fischer. Unter den Zeitzeugen-Darstellungen des Kriegsendes im Stadtarchiv hält er die des evangelischen Militärgeistlichen Karl Halaski für die vertrauenswürdigste. Der Theologe war Mitglied der bekennenden Kirche und wegen nicht NS-freundlicher Predigten schon einmal zwangsversetzt worden. Im April 1945 ist Halaski in Buxtehude bei der Marine der Nordsee stationiert und Adjutant von Konteradmiral Siegfried Engel, dem II. Admiral der Nordsee.

Buxtehude hisst die weiße Fahne

Laut Halaski hat ein kleiner Kreis von Entscheidungsträgern in Buxtehude, wo lediglich die Marineverwaltung angesiedelt ist, angesichts der militärisch aussichtslosen Lage schon erklärt, den von Süden heranrückenden Briten keinen Widerstand leisten zu wollen. Zu diesem Kreis gehören neben Engel auch Kapitän zur See Alexander Magnus als Standortältester und der Hauptmann und frühere Englischlehrer Hans Haverkamp. Sie sorgen dafür, dass die noch verteidigungswilligen Nationalsozialisten abgelenkt und die von ihnen schon an den Brücken angebrachten Sprengsätze entschärft werden. Unterstützt von Haverkamp, der gut Englisch spricht, kommen Engel und Halaski den Briten am 22. April 1945 mit weißer Fahne entgegen.

Die Engländer übernehmen die Buxtehuder Kaserne. Foto: Tageblatt-Archiv

Zuerst nehmen die Briten im Kasernengebiet rund 800 Angehörige der Marine der Nordsee gefangen, unter ihnen auch Konteradmiral Siegfried Engel. Bis 1956 werden in der Marienkaserne, nun „Spey barracks“ genannt, Einheiten der British Army of the Rhine stationiert bleiben. In der Stadt gibt es kein Gas, keinen Strom, kein sauberes Wasser. Die britische Kommandantur verhängt eine Ausgangssperre, bezieht im Hafenhotel Quartier und beginnt, die Versorgung und das Leben in der Stadt neu zu organisieren. Mit der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai bricht die Stunde Null einer neuen Ära an.

Serie: Buxtehude im Nationalsozialsozialismus

Dies ist der letzte Teil unserer Serie über die NS-Zeit in Buxtehude. Sie basiert auf Artikeln aus dem TAGEBLATT-Archiv und der aktuellen Studie von Norbert Fischer. Der Historiker wird sie persönlich am Dienstag, 3. Dezember, ab 18 Uhr vorstellen. Aufgrund der großen Nachfrage wurde der Vortrag in die Aula Süd am Torfweg 36 verlegt. Er wird in Gebärdensprache gedolmetscht.

Das Buch zur Studie ist jetzt erschienen: „Diktatur und kleinstädtische Gesellschaft - Buxtehude in der Zeit des Nationalsozialismus“ (ISBN 978-3-529-08704-2) hat 360 Seiten, ist mit vielen historischen Fotografien und Dokumenten bebildert und ab sofort im Buchhandel erhältlich - als Hardcover für 34 Euro, als E-Book (Artikelnummer: 978-3-529-08714-1) für 28,99 Euro.

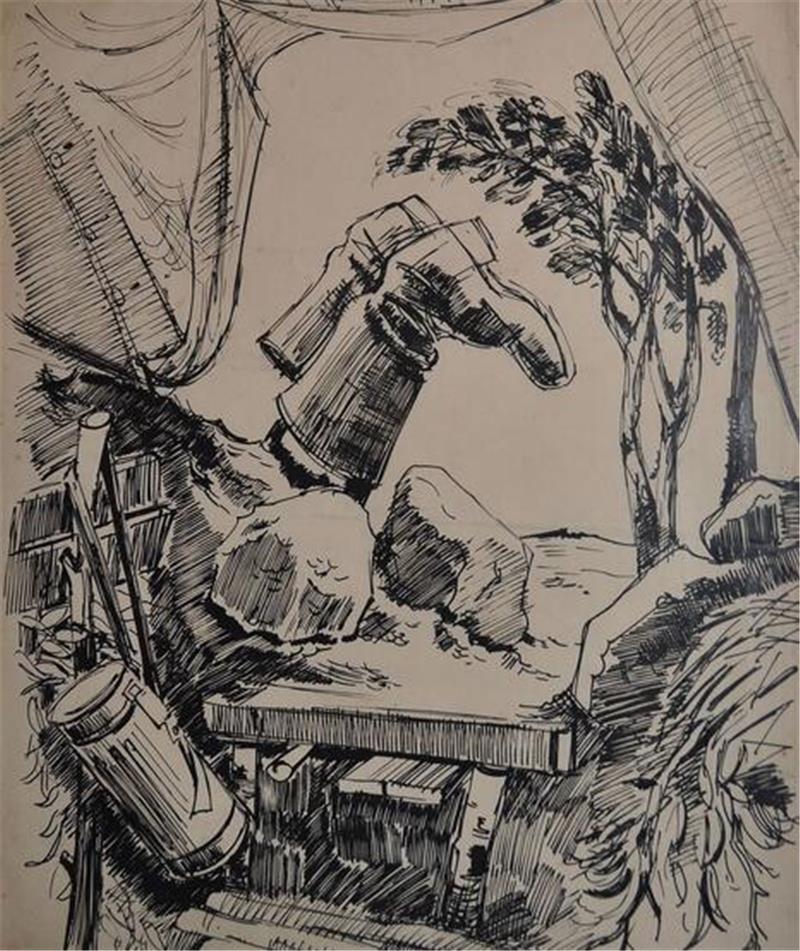

Der 1910 geborene Buxtehuder Maler Hermann Martens erlitt als Soldat an der Ostfront solche Erfrierungen, dass die Vorderseiten seiner Füße amputiert werden mussten. Dort ist auch dieses Bild entstanden. Foto: Hermann Martens