Bombennächte und kampflose Kapitulation

Auf dem Gelände der Buxtehuder Kaserne, heute Bertha-von-Suttner-Straße, sind am 22. April 1945 400 Marinehelferinnen auf dem Weg in die britische Kriegsgefangenschaft. Foto Archiv

Mit einer Serie erinnert das TAGEBLATT an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 70 Jahren. Heute: Die letzten Tage vor der Kapitulation in Buxtehude.

Im April 1945 ist die Stadt voller Flüchtlinge. 2500 erschöpfte Menschen, vor allem Frauen, Kinder und Alte, kommen mit dem letzten großen Transport am 7. April am Bahnhof an, zum Teil in ungedeckten, offenen Güterwaggons. Schwer bepackt mit ihren letzten Habseligkeiten werden sie in Baracken, in Turnhallen und Schulen in Altkloster und Buxtehude gebracht. Schon nach dem Feuersturm 1943 haben viele Buxtehuder Ausgebombte aus Hamburg aufgenommen. Jetzt wird es Wochen dauern, bis alle Flüchtlinge auf Privatquartiere verteilt werden können, berichtet Otto Oldehaver, damals Stadtoberinspektor, in seinen Erinnerungen, die im Stadtarchiv vorliegen.

Familie Weyer aus dem ostpreußischen Elbing wird in der Karl-Christ-Straße einquartiert, berichtet der Buxtehuder Fotojournalist Helfried Weyer. Seine Mutter und sein Bruder sind schon am 15. März mit einem früheren Transport eingetroffen – zunächst allerdings ohne ihn, den Sechsjährigen. Der Vater ist an der Front.

Fast zwei Monate zuvor, am 23. Januar, ist Weyers Mutter Luise mit insgesamt 13 Personen in Elbing aufgebrochen. Mit ihr flüchten er, sein achtjähriger Bruder Wolfgang, die Großmutter, zwei Schwestern und deren Kinder. Das Ziel: Buxtehude, wo der Schwager zehn Jahre lang an der Staatsbauschule gelehrt hatte und wo nun gute Freunde leben.

Sie fliehen zu Fuß mit Rodelschlitten, dann mit Fuhrwerken, schließlich mit dem Zug. Auf der Flucht wird die Familie getrennt. Als Mutter und Bruder in Buxtehude eintreffen, wartet der kleine Helfried schon seit Wochen bei einem Onkel in Hamburg auf sie. Bis 1946 wird sich die Bevölkerung von Buxtehude durch die vielen Flüchtlinge von 7000 auf 14 000 Einwohner verdoppeln.

In Sicherheit kann sich zu diesem Zeitpunkt auch in Buxtehude niemand fühlen. Johannes Rönner, der damals eine Bäckerei am Fleth betrieb, berichtet in seinem Tagebuch von 1945, dass es schon seit Wochen kein Licht und kein Gas mehr gibt. Mehrere Überlandleitungen und das Hamburger Gaswerk sind durch Bomben zerstört. Wegen Fliegeralarms und Tieffliegerangriffen gehen viele nachts nur noch angezogen zu Bett, die Tasche mit Notration und Papieren griffbereit.

Während durchsickert, dass die Engländer über Tostedt, Hollenstedt und Welle nach Moisburg, Pippensen, Apensen und Elstorf vorrücken, lässt Obergauleiter Otto Telschow am 10. April im Buxtehuder TAGEBLATT verlautbaren, dass jeder, der die weiße Flagge hisst, mit dem Tod bestraft wird. Zwei Bürgermeistern aus dem Landkreis Verden ist das bereits passiert. Am Freitag, 12. April, gegen 21 Uhr erhellen zwei Leuchtkugeln den Himmel über Buxtehude. Dann schlagen Brand- und Sprengbomben in der Bahnhofstraße ein. Die Essig- und Senffabrik Hinrichs wird getroffen – und das Wohnhaus der Familie Brunckhorst nebenan. Ein Bombensplitter trifft die dreieinhalbjährige Rena Brunckhorst in ihrem Kinderbett. Sie stirbt an ihren Verletzungen.

Am Mittwoch, 18. April, werfen acht Tiefflieger in der Nähe des Bahnhofs Bomben ab. Der achtjährige Wolfgang Weyer ist gerade in der Nähe unterwegs. Wie viele andere wirft er sich zu Boden. Ihm geschieht nichts, aber sieben Buxtehuder und ein Altländer sterben. Bahnhofsgebäude und Gleisanlagen, die Gastwirtschaft Nagel und die Nudelfabrik Birkel werden schwer beschädigt.

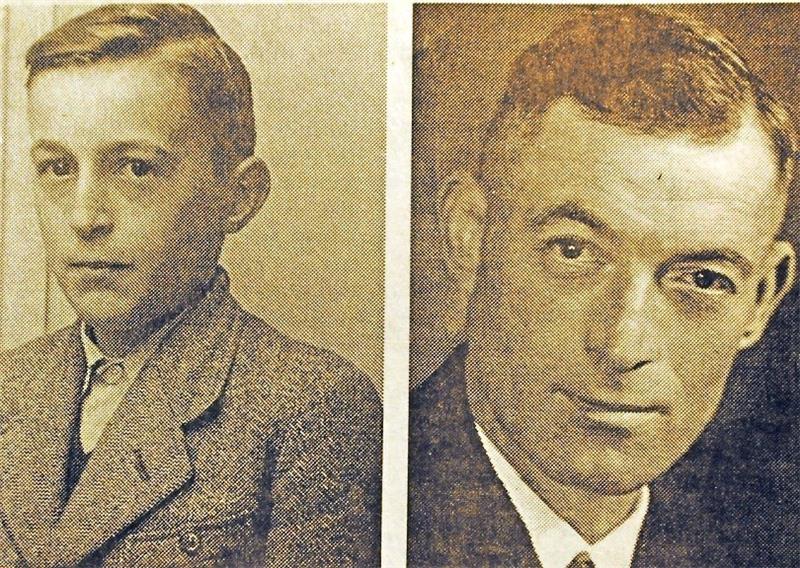

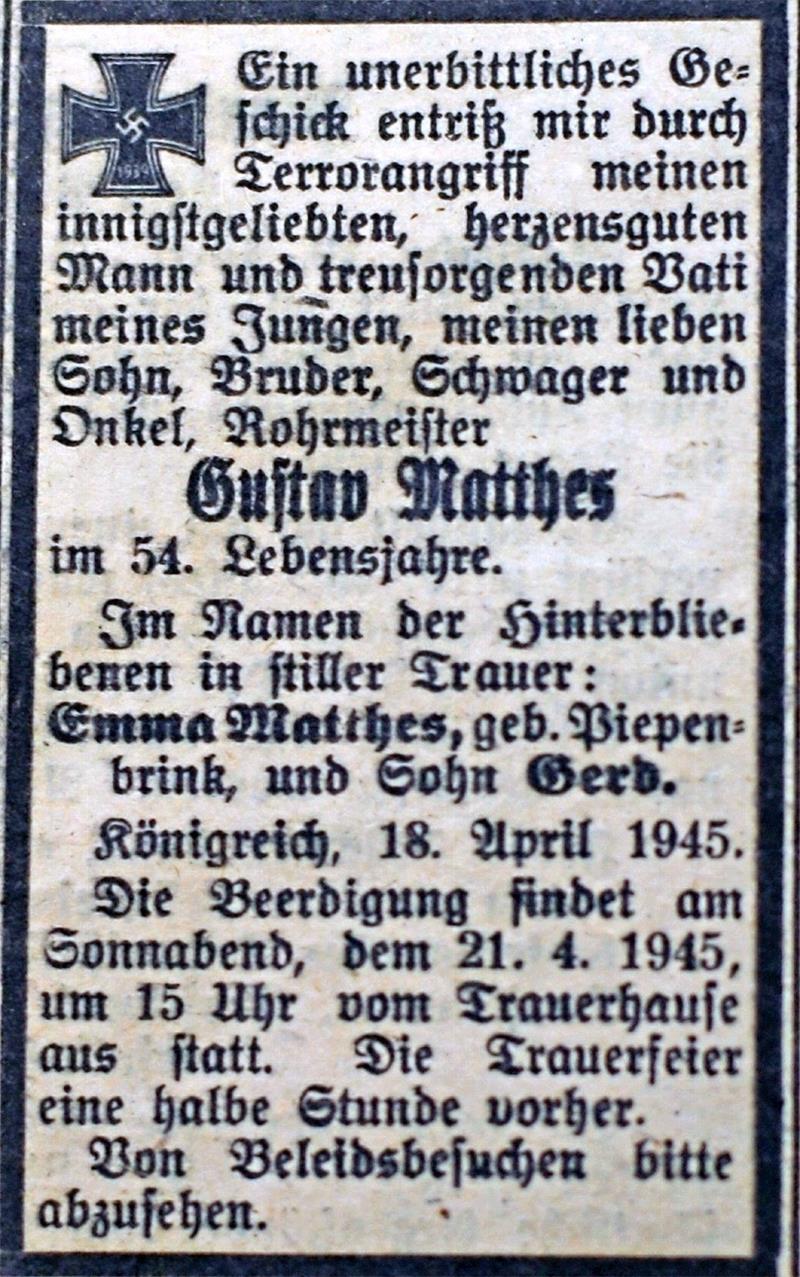

Der 2014 verstorbene Gerd Matthes hat den Bombenangriff miterlebt und im TAGEBLATT 1995 davon berichtet: Gegen 16 Uhr radelt der Zwölfjährige mit Tante und Eltern aus Königreich zum Buxtehuder Bahnhof. Sein Vater, technischer Leiter beim Wasserleitungsverband, erwartet eine Lieferung von Ersatzteilen aus Hamburg. Gerd will der Tante, die gerade erst als Flüchtling angekommen ist, seine Oberschule in der Harburger Straße zeigen. Die Gruppe trennt sich, um die Eltern später am Bahnhof wieder zu treffen. Vom Hafen aus sehen der Zwölfjährige und die Tante die Explosionen und fahren bangen Herzens zurück nach Königreich. Die Mutter überlebt, aber sein Vater, der 53-jährige Gustav Matthes, stirbt, von einem Bombensplitter getroffen, noch am Bahnhof. Die Mutter bringt seinen Leichnam später im Bus mit nach Hause.

Die Engländer rücken von Südwesten immer weiter an die Elbe heran. Das Deutsche Heer löst die Vorratslager auf, damit sie dem Feind nicht in die Hände fallen, und die Buxtehuder bekommen Sonderzuteilungen von mehreren Pfund Fleisch, Butterschmalz, Fisch, Seifenpulver und Spirituosen.

Jetzt muss der Volkssturm ran: Alle Männer über 16 und unter 60 Jahren, die nicht an der Front sind, legen unter der Führung von Oberstudienrat Hans Langelüddeke als ranghöchstem Reserveoffizier sehr schlichte „Panzersperren“ an: Ein Baum wird gefällt und quer über die Straße gelegt – beim Zwinger, an der Apensener Straße, der Moisburger Straße, beim Grünen Wald und in Immenbeck bei Gastwirt Beneke.

Bei der Marine der Nordsee steuert Konteradmiral Siegfried Engel mittlerweile von Buxtehude aus mit einem Team von 4000 Soldaten und Marinehelferinnen die Verwaltung von 400 000 Soldaten. Am 20. April wird die Hälfte seiner Mitarbeiter nach Schleswig verlegt, wo eine neue Führungsstelle konzentriert werden soll.

Es ist Führers Geburtstag, und das Buxtehuder TAGEBLATT veröffentlicht unter dem Titel „Deutschlands tapferstes Herz“ noch eine Festschrift von Goebbels: „Niemals wird die Geschichte berichten können, dass ein Volk seinen Führer oder ein Führer sein Volk verließ.“

Aber einige Buxtehuder beratschlagen schon heimlich, wie sie das Ende mit möglichst geringem Schaden für sich und ihre Stadt hinter sich bringen können. Viele Unterlagen aus dieser Zeit sind offenbar vernichtet worden. Was dann geschah, ist deshalb hauptsächlich aus den Erinnerungen des damaligen Bürgermeisters Wilhelm Klein, des Hauptmanns Hans Haverkamp und des Oberleutnants Karl Halaski rekonstruiert, die im Stadtarchiv vorliegen:

Buxtehude unterliegt dem Hamburger Festungskommandanten, und der Volkssturm hat die Brücken seiner Weisung gemäß zur Sprengung präpariert. Aber Kapitän zur See Alexander Magnus hat das Oberkommando für die Sprengungen – die letztlich unterbleiben. Er und Konteradmiral Engel sind sich einig: Die Stadt soll möglichst ohne „sinnlose Heldentode“ übergeben werden. Das berichtet Karl Halaski, damals Adjutant von Magnus und Pastor der bekennenden Kirche.

Bei Bäcker Rönner am Fleth ist es am Morgen des 21. April brechend voll: Alle wollen noch so viel Brot wie möglich bekommen. Britische Panzer stehen bei der Wachtelburg und bei Daensen. Seit zwei Tagen schießen die Engländer von den Geestbergen in die Stadt, aber es sind eher Warnschüsse, nur einige Dächer werden beschädigt. Das Kommando über die Schützengräben bekommt Hauptmann Haverkamp, im Zivilberuf Englischlehrer, der seinen Leuten einschärft, sich nur bei direktem Angriff zu wehren und die Schüsse über sich hinwegpfeifen zu lassen.

In der Nacht schweigt das Feuer einige Stunden. Admiral Engel schickt am Morgen des Sonntag, 22. April, Halaski und Haverkamp als Parlamentäre zu den Briten. In Engels Dienstwagen, aus dessen Fenster sie eine selbst gebastelte weiße Fahne hängen, können sie unverletzt die Kapitulation überbringen.

Derweil suchen zwei Polizisten Bürgermeister Wilhelm Klein auf, der sich zur Übergabe der Stadt schnellstens in der Marinestation einfinden soll. Mit Klein auf dem Dach eines ihrer Panzer sitzend, fahren die Briten zum Rathaus, um die ersten Verordnungen herauszugeben. Nicht alle Buxtehuder sind gewillt, sich kampflos zu ergeben: „Es gab bei einer Schießerei einen Toten und 16 bis 18 Verletzte“, berichtet Bäcker Rönner. Aber die britischen Soldaten sind nicht mehr aufzuhalten: Wenige Stunden später haben sie Buxtehude besetzt und beziehen mit ihren Panzern nördlich der Stadt Position. Ihr Feuer wird von der Marsch her aus Jork erwidert.

Wie Halaski berichtet, kommt Konteradmiral Siegfried Engel „nach einer höflichen Begegnung und einem Abschiedsbesuch bei seiner Familie“ bis 1948 in britische Kriegsgefangenschaft. Die Kapitulation der Marine der Nordsee ist eine große Sache: Ein Foto der 400 Marinehelferinnen und der gefangengenommenen Soldaten wird in einigen internationalen Zeitungen gebracht.

Auf die Härten der Gefangenschaft war Admiral Engel gut vorbereitet, meldet die internationale Presseagentur Reuters etwas sarkastisch: Als Feldmarschall Montgomerys Leute sein Buxtehuder Büro durchsuchen, finden sie fünf Koffer, in die seine Frau umsichtig Wein, Nahrungsmittel, frisch gebügelte Kleidung und 5000 Zigaretten gepackt hat.

Links der damals zwölfjährige Gerd Matthes, rechts Vater Gustav.

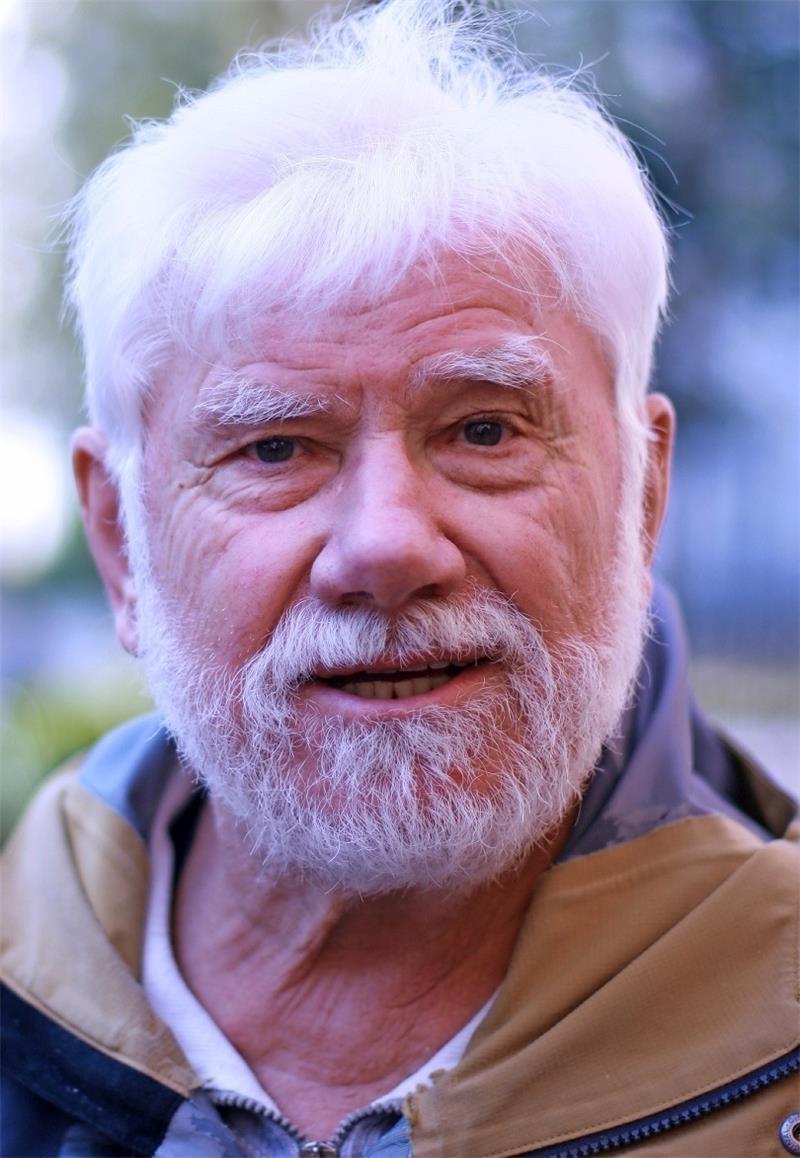

Helfried Weyer. Richter