TDer Juden-Kanal von Buxtehude und das Schicksal der Familie Eichengrün

Einer dieser Männer dürfte Ruben Eichengrün sein. Das Foto wurde beim Bau des Kanals aufgenommen, stammt aus dem Nachlass der Baufirma Müller und liegt im Stader Stadtarchiv. Foto: Stadtarchiv Stade

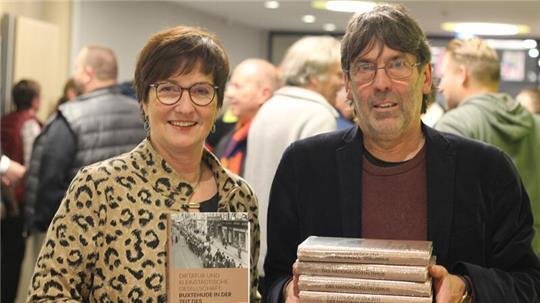

Juden-Kanal: So nannten die Alten ein Gewässer im Moor bei Buxtehude. Warum? Das wollte Horst Subei genau wissen. In einer Apfelkiste fand er alte Dokumente - und ein bitteres Stück Nazi-Vergangenheit.

Buxtehude. Die Legende, dass in der Nazizeit keine Juden in Buxtehude lebten, hielt sich lange. Sie stimmt aber nicht. Von Juli 1938 bis zum Frühjahr 1939 mussten jüdische Zwangsarbeiter einen Kanal ausheben, nur mit Spaten und Schaufeln, ohne jede maschinelle Unterstützung. Bis heute entwässert er das Moor zwischen Buxtehude und Rübke. „Die Alten nannten ihn den Juden-Kanal“, berichtet Horst Subei.

Horst Subei steht an dem Kanal, den jüdische Zwangsarbeiter einst im Moor zwischen Rübke und Buxtehude ausgehoben haben. Foto: Richter

Der heute 77-jährige war bis 2022 Vorsitzender des Wasser- und Bodenverbandes Buxtehude-Rübke. Auf seine Nachfragen berichteten ihm Ältere, dass sie mit eigenen Augen gesehen haben, wie Juden den Kanal ausschachteten. „Das ist schwere körperliche Arbeit - von Hand, mit Spaten, in Moorboden“, sagt Subei. Dokumente, die den Kanalbau belegen, haben beim Wasser- und Bodenverband viele Jahrzehnte unbeachtet in einer Apfelkiste gelegen - bis Subei sie entdeckt.

Die Geschichte des Kanals ließ Subei nicht los

Es ist der Anfang einer Geschichte, die ihn nicht mehr loslässt. Es ist auch die traurige Geschichte der Familie Eichengrün. Ruben Eichengrün aus Eimsbüttel ist einer der jüdischen Zwangsarbeiter, die 1938 nach Buxtehude geschickt werden. Während er monatelang beim Kanalbau schuftet, bereitet er heimlich die Rettung seiner Kinder und seiner Frau aus Deutschland vor. Doch der Reihe nach.

Zeitgeschichte

T Buxtehude im Nationalsozialismus: Der Sturm aufs Rathaus

Schon ab 1937 will die Wassergenossenschaft, die Vorgängerin des heutigen Wasser- und Bodenverbands Buxtehude-Rübke, das Moor besser entwässern. Der Hauptgraben, der Rübker Randkanal, ist stark verkrautet. Ziel ist es, die landwirtschaftlichen Betriebe vor Überschwemmungen zu schützen, die Erträge zu steigern und die Nahrungsmittelversorgung zu sichern, erklärt Subei. Das Kulturbauamt in Stade überplant darauf die Entwässerung im Verbandsgebiet neu und schreibt die Erdarbeiten als öffentliche Notstandsarbeit aus.

Die Protokolle und die Protagonisten

Zur Beschlussfassung sind laut Protokoll vom 22. März 1938 anwesend: der Bürgermeister der Stadt Buxtehude und Vorsteher der Wassergenossenschaft Eduard Großheim (NSDAP), Stadtinspektor Meyer sowie die Bauern Gustav Hoyer und Heinrich Hoppe aus Buxtehude, Peter Reese aus Ovelgönne sowie Johannes Harms und Jakob Brockmann aus Rübke. Das Projekt wird, wie in dieser Zeit üblich, einstimmig beschlossen.

Die Firma Müller und Sohn aus Stade gibt das günstigste von vier Angeboten ab. Das Arbeitsamt Stade weist ihr dafür 30 jüdische Zwangsarbeiter aus Hamburg zu. Im Dritten Reich werden Juden ab 1938 zur Zwangsarbeit verpflichtet. „Egal, ob Lehrer oder Verwaltungsarbeiter - auf die Berufserfahrung wurde keine Rücksicht genommen“, erklärt Subei.

Für die Juden zieht sich die Schlinge zu

Die jüdischen Kanalarbeiter haben keine Wahl: Die Repressalien gegen Juden werden immer stärker. Während sie in Buxtehude schuften, kommt es am 9. November zur Reichspogromnacht. Bis zum 25. November wird der Buxtehuder Kanal-Trupp, zu dem der 48-jährige Ruben Eichengrün gehört, auf 37 Zwangsarbeiter aufgestockt. Stadtbauinspektor Meyer als Bauleiter und mehrere Fachleute der Firma Müller kümmern sich um die Aufsicht und die wasserbaufachliche Umsetzung.

Beim Bau des Kanals entstand auch dieses Foto. Es stammt aus dem Nachlass der Baufirma Müller und liegt im Stader Stadtarchiv. Foto: Stadtarchiv Stade

„Der Grabenausbau erfolgte bei extremen körperlichen Belastungen ausschließlich in Handarbeit ohne jegliche Baumaschinen oder Seilbagger zur Unterstützung“, schreibt Horst Subei in seinem Dossier über den Bau des Kanals. Die NS-Propaganda habe erfolgreich dafür gesorgt, dass die Bürger den Einsatz der Zwangsarbeiter begrüßten und akzeptierten.

Zeitzeuge: Grundschul-Ausflug zum Juden-Kanal

Mit dem 2022 verstorbenen Bernhard Oben, der später Vorstandsmitglied des Wasser- und Bodenverbands wurde, hat Subei ein Zeitzeugengespräch geführt. Oben, damals acht Jahre alt, besuchte 1938 die Grundschule in Rübke. Sein Lehrer Paul Ehlen trug seine SA-Uniform, als er die Schüler bei einem Tagesausflug zur Baustelle führte.

„Sie nahmen jämmerliche Gestalten wahr, die fast über ihre eigenen Füße stolperten, sehr geschwächt, in abgerissener Kleidung“, berichtet Subei aus dem Gespräch. Die Schüler seien über die vielen jüdischen Erdarbeiter erstaunt gewesen, die in Zivilkleidung Spaten und Schaufel schwingen mussten.

Zeitgeschichte

T Buxtehude im Nationalsozialismus: Im Gleichschritt ins Dritte Reich

Abends nach der Arbeit marschieren die jüdischen Zwangsarbeiter in geschlossenen Gruppen in ihre zweieinhalb Kilometer entfernte Unterkunft: die Herberge zur Heimat am Bollweg Nr. 20 in Buxtehude, eine Einrichtung der Diakonie, die früher Obdachlose und Wanderarbeiter aufnahm. Sie bekommen Arbeitslohn, müssen davon aber einen Teil für Unterkunft und Verpflegung abgeben. Ein Inspektionsbericht der Hamburger Sozialbehörde vom 6. August 1938 bezeichnet die Verpflegung als ausreichend, die räumlichen Verhältnisse wegen Überbelegung aber als unzureichend.

Bis zum Frühjahr 1939 dauern die Erdarbeiten am Kanal. Danach werden die jüdischen Zwangsarbeiter zu Drainagearbeiten nach Oersdorf in der Gemeinde Ahlerstedt geschickt. Viele können die körperliche Schwerstarbeit nicht mehr leisten und werden entkräftet nach Hamburg rücküberwiesen, auch Ruben Eichengrün.

Erste Rettung: Ein Kindertransport nach England

Subei hat sich seinem Schicksal besonders gewidmet, weil ihm eine Strafakte auffiel: Eichengrün wird 1940 dafür bestraft, dass er für seinen Sohn Ernst und seine Tochter Hilda zu spät beantragt habe, die allen Juden verordneten Zweitnamen „Israel“ und „Sara“ eintragen zu lassen - beim zuständigen Konsulat. Das macht Subei hellhörig.

Er recherchiert weiter und erfährt: Während der Vater in Buxtehude am Kanal arbeitet, verlässt sein 15-jähriger Sohn Ernst am 10. Dezember 1938 Hamburg mit einem Kindertransport nach Großbritannien - ganz allein. Die jüdische Gemeinde hat sich um Einreisegenehmigung, Überfahrt, Verpflegung und Unterkunft in England gekümmert. Nur einen Koffer, eine Packtasche und 10 Reichsmark darf jedes Kind mitnehmen. Die britische Regierung nimmt nur Kinder auf, nicht die Eltern.

Zweite Rettung: Über Schweden in die USA

Im Oktober 1939 ergattert Familie Eichengrün für Erna und die 16-jährige Hilda Reisepässe. Im Januar 1940 gelangen sie über Schweden in die USA. Ruben Eichengrün bleibt in Hamburg zurück - auch, weil er seine alte Mutter Rosa Eichengrün nicht verlassen will. Doch es gibt noch eine Vorgeschichte: eine Ehekrise ein schwierigen Zeiten.

1932 ist Ruben Eichengrün Mitinhaber des Weiß- und Baumwollwarengeschäfts Nebel und Sander in Hamburg. Hauptanteilseigner ist der Onkel seiner Frau Erna. Das Geschäft geht Konkurs, weil die Kundschaft ausbleibt. Ab 1933 darf die 1922 geborene Tochter Hilda ihre Realschule nicht mehr besuchen und muss auf die jüdische Töchterschule wechseln. Der 1923 geborene Sohn Ernst wird gezwungen, sein Lyzeum zu verlassen und wechselt auf die Talmud-Thora-Schule. Die Familie beschließt, nach Spanien auszuwandern.

Nach dem Totalausverkauf des Geschäfts und des privaten Mobiliars ziehen sie nach Barcelona. Doch 1935 bricht der spanische Bürgerkrieg aus. Die Eichengrüns treffen eine verhängnisvolle Entscheidung: Sie gehen zurück nach Hamburg. Ruben Eichengrün schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durch, Erna Eichengrün muss als Hausangestellte arbeiten. Er zieht 1936 in ein möbliertes Zimmer, sie reicht 1937 die Scheidung ein, doch er weist das ab.

Nach der Ausreise von Erna und Hilda 1940 bleibt Ruben Eichengrün zurück. Im November 1941 verhaftet ihn die Gestapo. Mit dem gelben Stern an der Jacke, den alle Juden ab September 1941 tragen müssen, wird er am 6. Dezember 1941 mit 974 weiteren Hamburger Juden am Hannoverschen Bahnhof in einen Güterwagen gepfercht und nach Riga ins Getto gebracht. Dann verliert sich seine Spur.

Ruben Eichengrüns einsames Ende

„Es wird vermutet, dass er durch nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen, Mord, Vergasung, vorsätzlich getötet worden ist“, schreibt Subei in Ruben Eichengrüns Lebenslauf. Sein Todestag wird amtlich auf den 8. Mai 1945 festgesetzt.

Ernst Eichengrün wandert 1940, mit 18 Jahren, aus England nach Australien aus. Er geht zur australischen Armee, wo er 1941 mit Auszeichnung entlassen wird. 1942 zieht er nach New York und trifft Mutter und Schwester wieder. Erna Eichengrün nennt sich nun Erna Green. 1960 bewilligt ihr das Amt für Wiedergutmachung der Stadt Hamburg eine Hinterbliebenenrente von 220 Mark und eine Kapitalentschädigung von 14.280 Mark. Hilda und Ernst erhalten je 5000 Mark als Ersatz der Ausbildungsverluste.