TDer Wolf ist wieder heimisch im Kreis Stade: Was das für die Region bedeutet

Mehr als 500 Wölfe leben nach Schätzungen derzeit in Niedersachsen - und damit mehr als in Norwegen und Schweden zusammen. Foto: Sina Schuldt/dpa

Seit September ist es offiziell: Ein Wolfsrudel lebt im Hohen Moor in Oldendorf. Die Menschen an der Oste haben Angst um ihre Tiere auf der Weide. Während die Region mit der Rückkehr der Wölfe ringt, gibt es Signale zum Schutzstatus aus Brüssel.

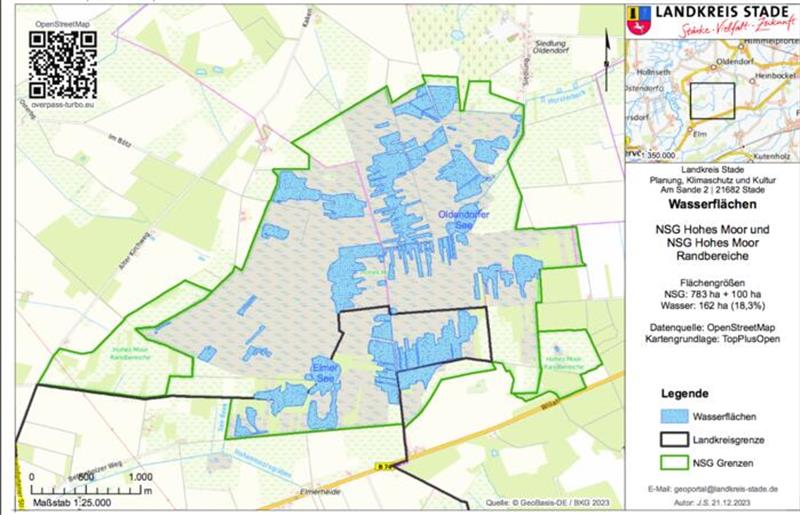

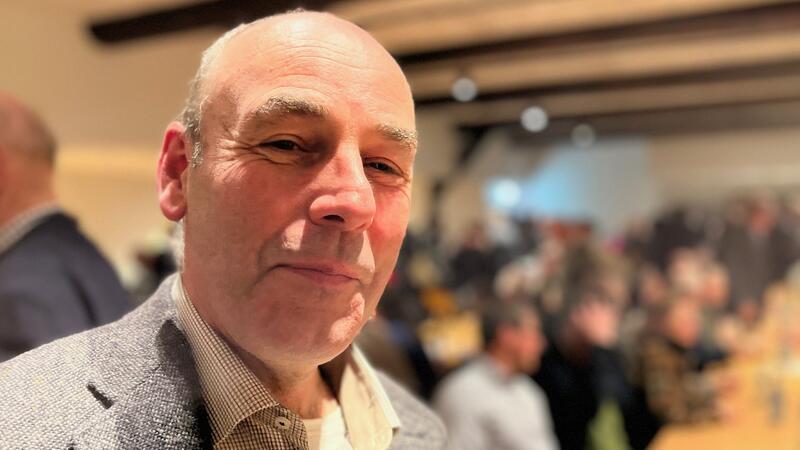

Kehdingen-Oste. Mehr als 800 Hektar gehören zum Naturschutzgebiet Hohes Moor bei Oldendorf. Ein Rückzugsort - seit diesem Jahr offiziell auch für den Wolf. Der Naturerlebnispfad ist damit der passende Ort für das TAGEBLATT-Gespräch mit Landrat Kai Seefried über den Wolf in der Region.

Landrat Kai Seefried beim Gespräch über den Wolf in der Region. Treffpunkt war dafür das Hohe Moor, wo sich ein Wolfsrudel angesiedelt hat. Foto: Klempow

Nahezu ein Fünftel der Fläche im Naturschutzgebiet ist von Wasser bedeckt. Fast unbemerkt hat sich hier das Wolfsrudel angesiedelt. Der Bewegungsradius der Wölfe ist allerdings weitaus größer als das Schutzgebiet. Davon zeugt eine Serie von Rissen, die Weidetierhalter im Spätsommer in Angst versetzt hatte.

Trauriger Rekord in Gräpel

Nach dem traurigen Rekord von 55 getöteten Schafen Ende August in Gräpel gab es immer wieder Angriffe auf Deichschafe an der Oste, gerissene Jungrinder in Wiepenkathen und Schüttdamm. Bereits im Juni waren in der Ostemarsch Hannoveraner-Jährlinge von einem oder mehreren Raubtieren in ein Fleet getrieben worden. Ein Pferd musste sofort eingeschläfert werden.

Für Tierhalter schienen Spätsommer und Herbst eine Hiobsbotschaft nach der anderen zu bringen. Ein Gefühl der Hilflosigkeit machte sich breit, begleitet von Sorge und Wut.

Abschussdebatte

T „Fast schon zu spät“: Kreis-Behörde stellt sich dem Wolfsfrust

Das Rudel aus dem Hohen Moor wird mit den herangewachsenen Welpen durch den höheren Nahrungsbedarf auf Beutezug gegangen sein. „Das ist der Grund, warum wir in diesem Zeitraum die erhöhte Anzahl von Rissen hatten“, meint auch Kai Seefried. Hinzu kommt, dass zum Herbst auch der Wildtiernachwuchs keine leichte Beute mehr ist. Wölfe sind klug, jagen energieeffizient und nutzen eine Gelegenheit, die sich bietet.

Wolfssichtungen auf der Geest

Welchem Rudel oder Wolf ein Riss zuzuordnen ist, ist nicht immer klar. Vielleicht waren es Wölfe aus dem Oldendorfer Rudel, vielleicht aber auch aus dem noch nicht offiziell bestätigten Rudel im Aschhorner Moor. Vielleicht lebt auch eines im Feerner Moor/Rüstjer Forst - das ist nach vermehrten Wolfssichtungen dort noch unklar.

Übersichtskarte des Naturschutzgebietes Hohes Moor bei Oldendorf. Von Sunde aus führt ein Naturerlebnispfad ins Moor. Foto: Landkreis Stade

Fakt ist: Der Wolf ist in der Region zu Hause. Für Dr. Uwe Andreas, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde ist das ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kehrt erfreulicherweise eine geschützte Art zurück. Aber die Population ist bereits groß. Das hat Folgen. Der Deichverband Kehdingen-Oste musste Kündigungen von Schäfern und privaten Tierhaltern an der Oste entgegennehmen, die ihre Tiere nicht schutzlos auf dem Deich grasen lassen wollten. Ohne die Schafe als natürliche Rasenmäher und Bodenverdichter ist es aber um die Deichsicherheit schlecht bestellt.

Schutzzäune mit Schwachstellen

Feste Schutzzäune sind im Überschwemmungsgebiet keine Option. „Wir können nicht alles einzäunen, die Deiche schon gar nicht“, sagt Kai Seefried. Ohnehin finden Wölfe kleinste Schwachstellen im Zaun. „Und dann fängt man an über zehn Zentimeter zu diskutieren und ob es Herdenschutz ist oder nicht“, kritisiert er. Inwiefern ein effizienter Herdenschutz überhaupt möglich ist, ist ein Streitpunkt zwischen Tierhaltern und Naturschutzverbänden.

Ein getötetes Schaf in Oldendorf - vor allem im Spätsommer und Herbst wurden immer wieder Weidetiere getötet.

Der Einsatz von Herdenschutzhunden verläuft nicht immer problemlos. Schäfer kassieren Beschwerden oder gar Anzeigen, wenn die Hunde nachts bellen. Am touristisch genutzten Deich sorgen die wachenden Hunde mitunter auch für Verunsicherung.

Lesen Sie auch:

- Herdenschutzhunde sichern Deiche im Wolfsrevier – Doch es gibt Gegner

- Landwirt zieht nach Wolfsrissen Konsequenzen

- „Bild des Schreckens“: 55 tote Schafe nach Wolfsattacke im Kreis Stade

Die machte sich bei vermehrten Wolfssichtungen auch in den Dörfern breit. „Wir vom Deich“ nennt sich eine Initiative rund um Großenwörden. Die Gemeinde Kranenburg organisierte einen Infoabend mit Experten und Politik - und mit Sicherheitsdienst. Bereits im Vorfeld hatte es Ärger gegeben: Auswärtige Wolfssympathisanten tauchten ungebeten auf Privatgrundstücken auf. Längst wird auch deshalb nicht mehr jeder Riss gemeldet.

Geschätzt 500 Wölfe in Niedersachsen

Wie aber soll die Zukunft aussehen? „Die Weidetierhaltung hat für uns als Naturraum aber auch als Kulturlandschaft eine hohe Bedeutung. Das müssen wir erhalten“, sagt Seefried.

Ein „vernünftiges“ Zusammenleben zwischen Wolf, Mensch und Naturraum muss das Ziel sein, so der Landrat. Der Weg dahin geht für nicht nur ihn über „Bestandsmanagement“. „Wir brauchen eine Regulierung und sehen aus anderen Ländern Europas wie es funktionieren kann.“ Mehr als 500 Wölfe leben nach Schätzungen derzeit in Niedersachsen - und damit mehr als in Norwegen und Schweden zusammen.

Warnung vor dem Wolf: In Großenwörden fand sich die Initiative „Wir vom Deich“ zusammen, um auf die Sorgen der Anwohner und Tierhalter aufmerksam zu machen. Foto: Susanne Helfferich

Die Gesetzeslage ist kompliziert, der Wolf nach EU-Recht streng geschützt. Die EU lasse in ihrer FFH-Richtlinie Ausnahmen zu - die müssten auch in das nationale Naturschutzrecht übernommen werden, fordert das Landvolk. Rechtlich war eine Abschussgenehmigung im Landkreis bislang nicht haltbar - wer eine unterschreibt, kann sich sicher sein, dass sofort dagegen vor Gericht geklagt wird.

Niedersachsen stimmt sich mit Bundesländern ab

Im neuen Jahr sollen neue Regeln gelten, die von der Umweltministerkonferenz Anfang Dezember parteiübergreifend beschlossen wurden. Niedersachsen stimme sich derzeit mit den hauptsächlich betroffenen Ländern Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein ab, wie die neuen Regeln umgesetzt werden. Dann folge die Abstimmung mit den Landkreisen und Verbänden, so eine Sprecherin des Umweltministeriums in Hannover.

Kreis Cuxhaven

T Reiter trifft auf zwei Wölfe – Seine Reaktion bringt ihm Kritik ein

In Falle gelockt

T Nächste Wolfsattacke: Tragendes Rind gejagt und getötet

„Problemtiere“

T Wolfsabschuss: Einigung steht – aber Kritik der Jägerschaft

Weil kein Gesetz geändert werden muss, gelte die Neuregelung unmittelbar. „Das bedeutet, dass in einem Gebiet mit hohem Rissaufkommen bei einem amtlich bestätigten Wolfsriss mit gutem Herdenschutz eine Abschussgenehmigung für einen Zeitraum von 21 Tagen in einem Umfang von 1000 Metern ohne vorherige DNA-Probe erteilt werden kann“, so die Sprecherin.

Der Abschuss im Ein-Kilometer-Radius ist geplant, weil Wölfe sich merken, wo sie erfolgreich gejagt haben. Es gibt Zweifel, ob diese Abschusszone in der Praxis Sinn macht. „Da wird sich zeigen, was sich in diesem Radius abspielt“, sagt Seefried. Der Abschuss muss zwar nicht mehr veröffentlicht werden. Wenn aber der Ort des Risses durchsickert, könnten sich dort auch Wolfsschützer einfinden, um das Tier aus der Zone fernzuhalten.

Vorstoß der EU-Kommission zum Schutzstatus

Für einen Abschuss muss die Region ein Wolfsgebiet mit erhöhtem Rissvorkommen sein. „Bei der Populationsdichte müsste man eigentlich ganz Niedersachsen zum Wolfsgebiet erklären“, sagt Landkreis-Chef Seefried. Er plädiert mit Blick auf den Deichschutz dafür, die gesamte Küstenzone zum Wolfsgebiet zu erklären.

Dr. Uwe Andreas ist Leiter der Unteren Naturschutzbehörde. Für ihn ist die Größe der Wolfspopulation in der Region problematisch. Foto: Klempow

„Am Ende muss der Wolf lernen, wo seine Grenzen sind. Das ist bisher nicht passiert, weil wir keine Regulierung haben“, so Seefried. Mit einem Vorstoß der EU-Kommission könnte sich das ändern.

Die Kommission will den strengen Schutz für Wölfe lockern, teilte sie jüngst Ende Dezember mit. Man schlage vor, den Status des Wolfs von „streng geschützt“ auf „geschützt“ abzusenken. Dies würde erlauben, die Jagd auf Wölfe zu genehmigen, wenn dadurch nicht der Erhalt von Populationen gefährdet wird.

Ängste der Menschen ernst nehmen

Mehr als 20.000 Wölfe sollen derzeit in 23 EU-Staaten leben. Das zeigt eine Analyse, auf die sich die Kommission beruft (Zahlen zum Wolf in Europa). Um den Schutzstatus des Wolfes in der Berner Konvention zu ändern, müssen die EU-Staaten und weitere Vertragsparteien zustimmen.

Im waldarmen Landkreis mit den weiten Flächen und Gräben bleibt es schwierig, Artenschutz und Weidetierhaltung in Einklang zu bringen. „Man muss die Ängste der Menschen ernst nehmen“, appelliert Dr. Uwe Andreas. „Da wo ein Wolf auffällig ist, müssen wir regulierend eingreifen. Wenn wir die Art erhalten wollen, so dass sie von allen akzeptiert wird, müssen wir handeln.“

Landrat Kai Seefried im Hohen Moor bei Oldendorf. Foto: Christian C. Schmidt