TNationalsozialismus: Die dunkle Geschichte des Dampfers „Bremen“

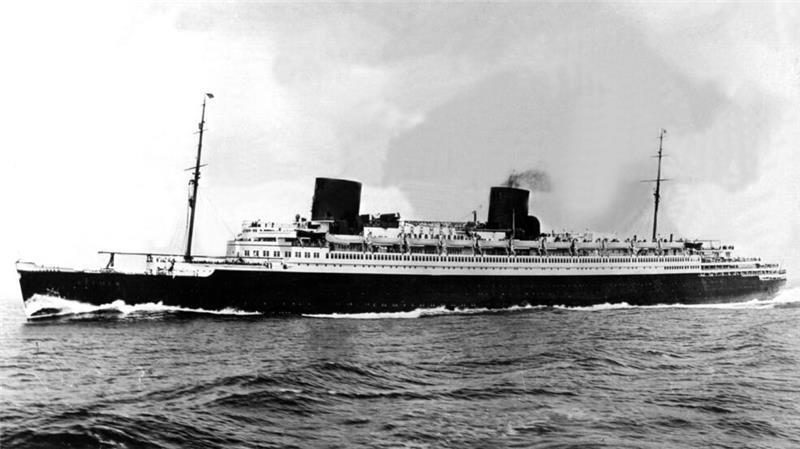

Der Luxusdampfer „Bremen“ des Norddeutschen Lloyds war für jüdische Flüchtlinge die Rettung. Foto: NZ Foto: NZ

Was geschah mit dem Eigentum jüdischer Flüchtlinge, das in Bremerhaven von Bord der „Bremen“ ging? Provenienzforscherin Susanne Kiel folgt den Spuren – eine Geschichte über Verlust und Aufklärung.

Bremerhaven. Susanne Kiel ist Provinienzforscherin am Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. In dem Forschungsprojekt „Der Umgang mit Übersiedlungsgut jüdischer Emigranten“ versucht sie den Weg des Eigentums jüdischer Flüchtlinge vom Verlassen des Hauses bis hin zum Käufer aufzuzeigen. Eine Detektivarbeit.

Es geht um das Hab und Gut der Menschen, das auf Schiffen verladen wurde. Susanne Kiel hat einen Hafenplan von Bremen entwickelt und zeigt, wo während der NS-Zeit Möbel, Haushaltsgegenstände, Kunstwerke, Bücher, Instrumente und anderes Eigentum jüdischer Familien gelagert wurde. In Bremerhaven dagegen verliert sich oft jede Spur der sogenannten Liftvans, die vom Schiff heruntergeholt oder gar nicht erst verladen wurden. Ein Beispiel ist die „Bremen“, der Schnelldampfer des Norddeutschen Lloyds.

Was ist mit dem Umzugsgut passiert?

Dem berühmten Schiff wurde während der Überfahrt nach New York Ende August 1939 von der Reederei befohlen, sofort ohne Passagiere nach Deutschland zurückzukehren. Die jüdischen Familien schritten noch über die Gangway und haben sich vor den Nationalsozialisten in Sicherheit gebracht. „Doch ihr Hab und Gut wurde nicht mehr entladen“, sagt Susanne Kiel.

Am 30. August 1939 trat die „Bremen“ die Rückreise nach Deutschland an. Am 1. September begann mit dem deutschen Überfall auf Polen der Zweite Weltkrieg. Das Schiff erhielt den Befehl, den sowjetischen Hafen Murmansk anzulaufen. Während der Fahrt wies Kapitän Adolf Ahrens die Besatzung an, den großen Dampfer zur Tarnung grau zu streichen. Rund drei Monate lag er in Murmask.

Landschaftsverband

Über den Aufstieg der NSDAP

Am 10. Dezember 1939 lichtete die „Bremen“ den Anker und schaffte es zurück an die Columbuskaje im heutigen Bremerhaven. Doch wo blieb das Eigentum der jüdischen Passagiere? Sind die Kisten, Koffer oder Liftvans samt Inhalt wirklich im Zweiten Weltkrieg vernichtet worden? Wo wurde der Hausstand zwischenzeitlich untergebracht? „Die Sachen müssen zwei Jahre hier gelagert worden sein“, sagt Kiel. Hafenarbeiter müssen davon gewusst haben. Haben sich Nazis und ihre Unterstützer aus der beschlagnahmten Fracht bedient oder sie gewinnbringend versteigert?

Durch unzählige Akten gelesen

Verbrechen im Hafen: Susanne Kiel hat sich durch unzählige Akten, Dokumente, Zeitungsnotizen oder Briefe gelesen. Sie stieß auf Namen in der damaligen Finanzdirektion, von Auktionatoren und Speditionen, die eine gewichtige Rolle spielten. Sie kann erzählen von perfiden Machenschaften der Nationalsozialisten, wie sie sich am jüdischen Umzugsgut bereicherten.

Susanne Kiel arbeitet im Deutschen Schiffahrtsmuseum Bremerhaven in der Provinienzforschung. Sie untersucht die Herkunft und Geschichte von Kunstwerken, Kulturgütern und anderen Objekten. Foto: rp

In Bremen ließen sich viele Geschichten rekonstruieren, weil viele Akten erhalten geblieben waren, in Bremerhaven nicht. Rückerstattungsverfahren, in denen die Betroffenen oder ihre Nachkommen um die Sachen oder deren Wert stritten, gab es wenige. Ihre Kollegin Kathrin Kleibl forschte in Hamburg.

Datenbank kann Familien weiterhelfen

Als die Lostlift-Datenbank veröffentlicht wurde, meldete sich in Bremen eine Frau mit einem blauen Glasservice bei der Wissenschaftlerin. „Dieses Judengeschirr“ habe ihre Mutter immer gesagt. Sie würde es gerne an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben, sagte die Frau.

Das Forschungsprojekt wurde vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert. Jetzt hofft Susanne Kiel über Lübeck arbeiten zu dürfen. Die im Krieg zerstörte Stadt bekam über den Hafen von Rotterdam beschlagnahmtes jüdisches Eigentum, das unter der Bevölkerung versteigert wurde. „Lostlift“ hat die Provenienzforscherin auf die Spur gebracht.