TRätsel um zwei Porträts: Auf den Spuren von Buxtehudes High Society

Diese beiden Porträts gehören zu den ersten Sammlungsstücken des Buxtehude Museums. Um das Bilder-Paar rankt sich eine kuriose Verwechslungsgeschichte. Foto: Buxtehude Museum

Wie war es in Buxtehude vor mehr als 200 Jahren? Dieser Frage geht das Museum der Stadt auf den Grund. Herausgekommen sind spannende Einblicke.

Buxtehude. „Zwei Portraits in Pastell“ - so lautet ein Eintrag im ersten Zugangsbuch des 1880 gegründeten Buxtehuder Museumsvereins. Die zwei kleinen Porträts gehören zu den frühesten Stücken der Sammlung. Um das Bilder-Paar von 1780 tat sich allerdings ein Rätsel auf, dem das Buxtehude Museum jetzt auf den Grund gegangen ist.

Das Museum spürt einer Buxtehuder Familie nach

Jahrzehntelang waren die Porträts auf dem Dachboden des Rathauses ausgestellt und später im Heimatmuseum. Seit der Neueröffnung des Buxtehude Museums haben sie nun einen festen Platz in der Abteilung Stadtgeschichte. Gleichzeitig waren sie Initialzündung für eine Sonderausstellung, die Besucher derzeit auf eine spannende Spurensuche zur Familiengeschichte der gemalten Personen entführt.

Buxtehude Museum

Der lasterhafte Herzog Moritz ist zurück in Buxtehude

Mit der Schau „Buxtehude um 1800 - eine Spurensuche“ widmet sich das Museum einem bislang kaum erforschten Kapitel der Buxtehuder Stadtgeschichte. „Dabei ist diese Zeit der Aufklärung und des Umbruchs wahnsinnig spannend und wirkt bis heute nach“, sagt Museumsleiterin Dr. Susanne Keller. Buxtehudes damalige Lebenswelt war nicht nur ländlich, sondern ebenso von einem selbstbewussten und ökonomisch starken Bürgertum geprägt.

Wie lebten die Buxtehuder vor 250 Jahren?

Die Bilder illustrieren, wie wir uns diese bürgerliche Gesellschaft Buxtehudes im späten 18. Jahrhundert vorstellen können. Aber wer waren die beiden dargestellten Buxtehuder Bürger? Und wie war das alltägliche Leben in der etwa 1500 Einwohner zählenden Stadt 500 Jahre nach ihrer Gründung, 200 Jahre nach dem Ende der Hansezeit, 150 Jahre nach dem Dreißigjährigen Krieg und 50 Jahre vor der industriellen Revolution?

Welche Auswirkungen hatten die globalen Gegebenheiten - kriegerische Auseinandersetzungen sowie die revolutionäre Entwicklung durch die Aufklärung - auf die Geschehnisse in der Kleinstadt? Genau diesen Fragen wird anhand von zeitgenössischen Schriften, historischen Karten und eindrucksvollen Exponaten nachgespürt.

Lateinschul-Rektor liefert eine wichtige Quelle

Eine hervorragende Quelle sind die Aufzeichnungen von Heinrich Wilhelm Rotermund (1761-1848). Studiert in Theologie, Philosophie und Geschichte, war er einige Jahre lang Rektor an der Lateinschule in Buxtehude. Seine 1790 erschienene „Topographisch-statistische Beschreibung der Stadt Buxtehude“ ist bis heute ein wertvolles Zeitdokument.

Nachlass einer bekannten Buxtehuder Familie: Die Vitrine ist Teil eines ganzen Ensembles von Möbeln, die Kaufmannstochter Susanna Elisabeth Lütkens 1790 zu ihrer Hochzeit mit Joachim Kähler - Großvater des Museumsstifters - von ihrer Mutter geschenkt bekam. Foto: Weselmann

„Vorzüglich hat sich die Stadt in den letzten 20 Jahren, durch den verbesserten Geschmack ihrer Einwohner merklich verschönert“, heißt es da genauso wie „Der Markt, ist weder groß noch schön, und verliehret hauptsächlich von seinem Ansehen, durch das in der Mitte desselben stehende Wachthaus.“

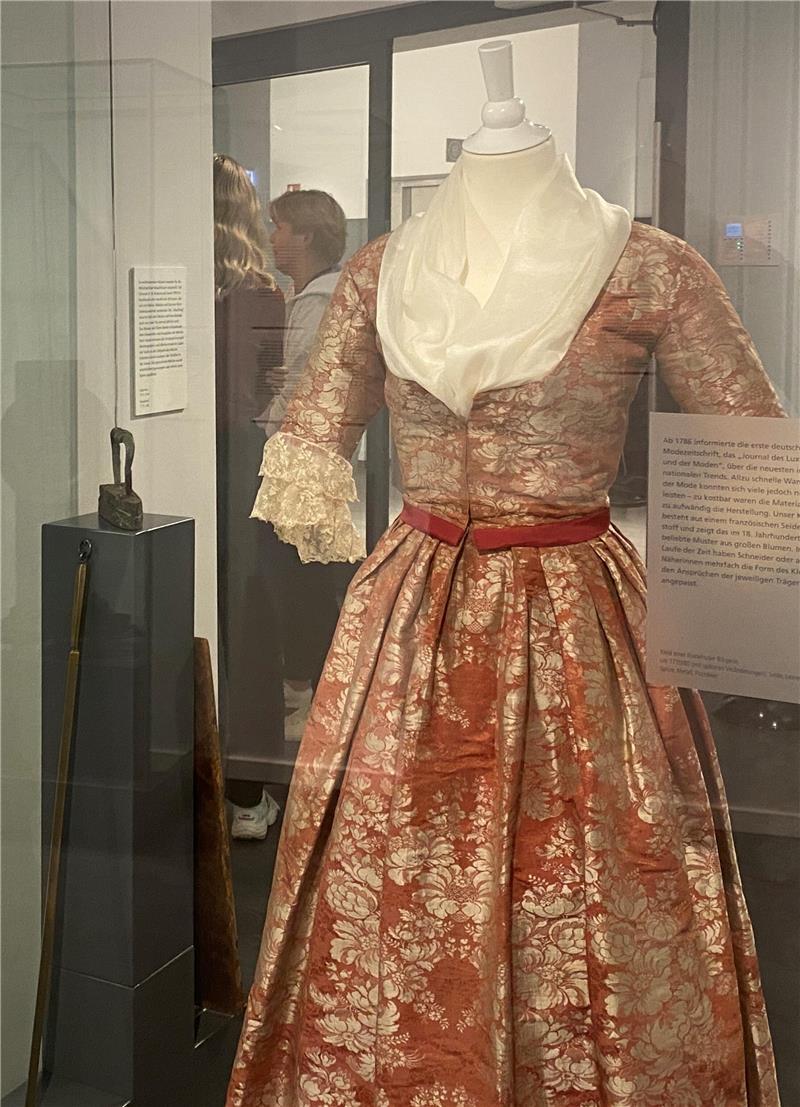

Ein Highlight der Sonderausstellung: Das aus einer Buxtehuder Familie stammende Kleid liegt sonst wohlverpackt im Depot. Foto: Weselmann

Daneben lassen zahlreiche Ausstellungsstücke, die aus Buxtehuder Familien stammen, das Stadtleben lebendig werden.

Die Forschung wird hautnah erlebbar

Die Spurensuche zu den Pastellen ist das Leitmotiv der Ausstellung. „Wir lassen die Besucher teilhaben an diesem Prozess und machen transparent, wie wir forschen“, erklärt Museumsleiterin Keller. Dabei nimmt Kuratorin Jutta Kurbjuhn-Schöler das Publikum mit auf ihre wissenschaftliche Zeitreise.

„Es gibt einfach Objekte, bei denen die Fantasie mit einem durchgeht. Für mich waren das diese Porträts“, erzählt Ausstellungskuratorin Jutta Kurbjuhn-Schöler. Foto: Weselmann

„Es gibt einfach Objekte, bei denen die Fantasie mit einem durchgeht. Bei mir waren das diese Porträts“, erzählt die Museumsmitarbeiterin. Sie waren der Impuls, „den weißen Fleck in der Stadtgeschichte“ füllen zu wollen. Die Schau zeigt, wie sie Schritt für Schritt den ungeklärten Familienverhältnissen und dem Weg der Bilder auf die Spur kam.

Das Paar gehörte zur Buxtehuder High Society

Auf der Rückseite des männlichen Abbilds findet sich die Aufschrift „Assessor Kerstens“. Ein Assessor war damals ein Jurist, der als Beisitzer am königlichen Hofgericht diente. Als ein solcher Amtsinhaber gehörte Dietrich Kerstens zur High Society der kleinen Stadt. Die porträtierte Dame aber gab Jutta Kurbjuhn-Schöler ein Rätsel auf.

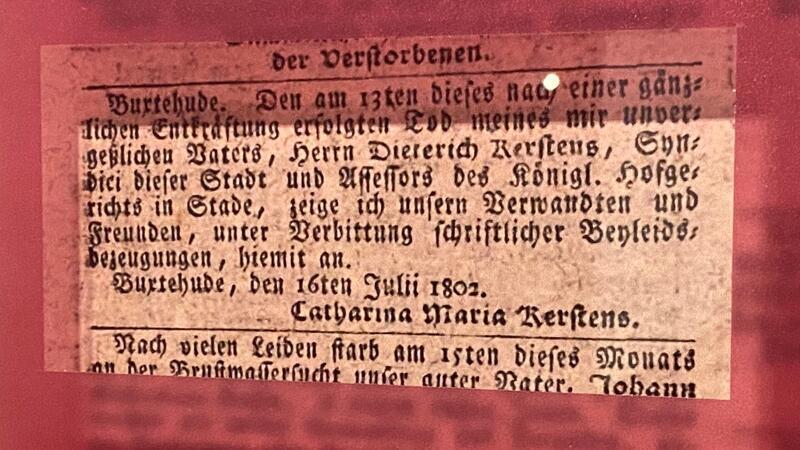

Geschichtsforschung hautnah: Die Todesanzeige des Syndikus und Assessors Dietrich Kerstens liefert eine neue Spur. Foto: Weselmann

Der handschriftliche Vermerk „Mamsell Kerstens“ deutete auf eine unverheiratete Frau hin. Deshalb wurde die Gemalte lange für die Schwester oder Tochter des Assessors gehalten. In der Porträt-Tradition waren Bildnisse aber in der Regel von Ehepartnern nebeneinandergestellt. Dieser Gegensatz bedurfte der Klärung.

Sonderausstellung

T Die Stadt um 1800: So lebte die Buxtehuder High Society im Rokoko

Auf der Suche nach Antwort stieß Jutta Kurbjuhn-Schöler im Kirchenbuch auf den Namen Margaretha Cäcilia, geborene von Eitzen. Aus der Todesanzeige zu Dietrich Kersten und einem Testament wurde schließlich klar, dass es sich dabei tatsächlich um die Ehefrau des Assessors handeln musste - und dass ihre Tochter auf ungewöhnliche Weise in der Stadt wirkte. „Wenn ein einzelnes Blatt aus dem Archiv plötzlich alle bisherigen Annahmen über den Haufen wirft, macht das Gänsehaut“, so die Kuratorin.

Die Sonderausstellung läuft noch bis 5. Oktober. Infos zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen gibt es unter www.buxtehude-museum.de.

Copyright © 2025 TAGEBLATT | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.