TStades unglücklicher Umgang mit der Nazi-Zeit und dem Kriegsende

Ein Junge in den Trümmern des Stader Bunkers Sokrates. Foto: Archiv

80 Jahre ist es her, dass der Zweite Weltkrieg endete. Das Gedenken der Stadt Stade zu diesem sensiblen Termin lässt manchen Beobachter irritiert zurück und viele Fragen offen.

Stade. Der Heimatforscher Michael Quelle mit dem Schwerpunkt nationalsozialistische Vergangenheit im Raum Stade darf getrost als Experte auf diesem Gebiet bezeichnet werden. Was Stade sich für den Donnerstag dieser Woche hat einfallen lassen, stößt bei ihm auf großes Unverständnis: „Ich kann meine Empörung über das Verhalten der Stadt Stade nicht in Worte fassen.“

Gedenken auf Stader Friedhof und virtuell mit Israel

Was ist passiert? Die Stadt Stade lädt im Namen von Bürgermeister Sönke Hartlef (CDU) in Zusammenarbeit mit dem Volksbund zu Donnerstag von 17 Uhr an zu einem Gedenken ein auf dem Garnisonsfriedhof in der Albert-Schweitzer-Straße. Im Mittelpunkt stehen dann die 67 Todesopfer in der Stadt, die bei einem Bombenangriff der alliierten Luftstreitkräfte am 9. und 24. April 1945 zu Tode kamen.

Der Garnisonsfriedhof in Stade ist regelmäßig Schauplatz von Gedenkfeiern. Die nächste soll hier am 24. April stattfinden. Foto: Landkreis Stade/Christian C. Schmidt

Vorsitzender des Volksbunds ist Landrat Kai Seefried (CDU). Er und Hartlef werden reden, dazu engagieren sich Schülerinnen und Schüler der Stader Jobelmannschule (BBS I) an der Gedenkfeier. Außer an die Toten in Stade soll auch an die Opfer und die Folgen des Zweiten Weltkriegs erinnert werden. So weit, so gut.

Nationalsozialismus

T Tod im Horneburger KZ: Gisela Gruber starb mit nur 16 Jahren

Auf Nachfrage von Michael Quelle während der Einwohnerfragestunde der Ratssitzung musste Bürgermeister Hartlef bereits einräumen, dass es für das Datum der Veranstaltung keinen Ratsbeschluss gab oder politische Gremien eingebunden waren. Linke, Quelle ist aktives Mitglied der Partei, und SPD hatten 2024 angeregt, dass die Stadt durch Kranzniederlegungen offiziell an NS-Opfer erinnern solle. Das war von der Stadtverwaltung abgelehnt worden.

Zeitzeugin erinnert sich an den Holocaust

Immerhin: Die Stadt organisierte für den Gedenktag in Israel für die Opfer des Holocaust eine Aktion in Absprache mit der Partnerstadt Givat Shmuel. In einer Online-Veranstaltung wird eine Zeitzeugin aus Israel ihre Erlebnisse schildern. An sich eine gute Idee, aber es gibt eine Kollision: Der Termin für das Online-Gespräch, zu dem sich alle Interessierten über www.stadt-stade.info/holocaustmemorialday anmelden können, findet auch am Donnerstag dieser Woche ab 17 Uhr statt. Das bringt Michael Quelle auf die Palme. Die Hansestadt Stade, so sein Vorwurf, setze sich dem Verdacht aus, die Opfer des Holocausts mit Opfern von Luftangriffen gleichzusetzen.

Antisemitismus

T Ivar Buterfas ist die letzte Stimme der Holocaust-Überlebenden

Zeitgeschichte

T Wie Rudolf Welskopf gegen die Nazis in Buxtehude kämpfte

Zeitgeschichte

T NS-Richter schicken fünf Altländer Schlachter ins Zuchthaus

Auf TAGEBLATT-Nachfrage reagiert die Stadt. „Dass die beiden Veranstaltungen zeitgleich stattfinden, ist unglücklich, ja, aber ließ sich aufgrund der vielen involvierten Institutionen nicht verhindern“, heißt es von Pressesprecher Stephan Voigt. Eine Wertung der historischen Ereignisse solle mit der Terminierung der Veranstaltungen selbstverständlich nicht vorgenommen werden.

1. oder 2. Mai: Wann wurde Stade befreit?

Quelles Kritik geht weiter: Die Stadt wird am 2. Mai eine zentrale Veranstaltung zum Kriegsende und zur Nazi-Zeit in Stade anbieten. Am 2. Mai 1945 richteten sich die Offiziere der britischen Truppen im Regierungsgebäude und im Rathaus der Stadt ein, so Bürgermeister Hartlef unter Berufung auf Stadtarchivarin Dr. Christina Deggim. Damit übernahmen sie die Verwaltungshoheit und -verantwortung der Stadt, und damit endete auch der Krieg in Stade. Quelle sieht es anders - und nicht nur er.

An vielen Orten wird in diesen Wochen an das Kriegsende vor 80 Jahren gedacht, so auch in Stade. Wie das geschieht, daran gibt es Kritik. Foto: Patrick Pleul/dpa

Bisher war immer der 1. Mai als Tag der Befreiung in der Stader Geschichtsschreibung festgehalten worden. An diesem Tag zogen britische Panzer in Stade ein, wehten die weißen Fahnen der friedlichen Kapitulation in der Stadt, wurde die Schreckensherrschaft der Nazis beendet. Jetzt soll also der offizielle Akt der Rathaus-Übergabe als Tag der Befreiung gelten.

Am Freitag, 2. Mai, wird die Ausarbeitung „Demokratie und Diktatur vor Ort“ von Dr. Anne Lena Meyer vorgestellt. Die gebürtige Staderin hat für ihre Dissertation im Rahmen eines Werkvertrages bei der Hansestadt Stade den Zeitraum zwischen 1926 und 1952 analysiert. Im Zentrum stand die Frage, wie die Stadtverwaltung und ihr Personal in dieser von politischen Umbrüchen und dem Zweiten Weltkrieg geprägten Zeit agierten.

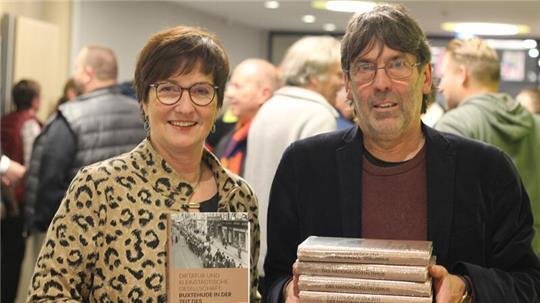

Stadt verbietet TAGEBLATT Berichterstattung vorab

Gern hätte TAGEBLATT-Reporterin Anping Richter im Vorlauf dieses Termins aus dem Meyerschen Reservoir geschöpft und Einblicke präsentiert, so wie sie es vor einem Jahr mit einer ähnlichen Arbeit in Buxtehude in einer Serie getan hatte. Die Texte wurden von der TAGEBLATT-Leserschaft sehr interessiert aufgenommen. Und bei der Vorstellung des Buches musste wegen des großen Andrangs ein größerer Saal gebucht werden. Die Stadt Stade verbietet eine Berichterstattung vorab, sie will das trotz zweier Nachfragen partout nicht.

Zeitgeschichte

T Buxtehude in der NS-Zeit: Das Schweigen ist endlich gebrochen

Die Redaktion wundert sich darüber. Schließlich hat ihr Verlag finanziell dazu beigetragen, dass Meyers Arbeit zustande kam. Redakteurin Richter soll aus einem Vorgespräch mit Anne Lena Meyer und Stades Stadtarchivarin Dr. Christina Deggim nicht vorab für eine inhaltlich tiefergehende Ankündigung der Veranstaltung am 2. Mai zitieren - bis dahin hat die Stadt nämlich eine Sperrfrist verhängt. In der Tat ein ungewöhnliches Vorgehen. So bleibt nur die Fassung aus der Pressestelle der Stadtverwaltung.

Buch über Geschichte der Stader Stadtverwaltung

„In dem nun erscheinenden Buch blickt Dr. Anne Lena Meyer auf eine Zeit zurück, die von Umbrüchen geprägt war, in der die Stadtverwaltung aber stets für das Leben der Menschen wichtig war und somit eine Konstante darstellte“, heißt es da. Meyer beleuchte den Einfluss der NS-Ideologie auf das Verwaltungshandeln, wie unter anderem den Umgang mit dem jüdischen Friedhof, geht aber auch der Frage nach, ob sich die Verwaltung nach dem Krieg von nationalsozialistisch belasteten Mitarbeitenden trennen konnte.

Zeitgeschichte

T Buxtehude im Nationalsozialismus: Im Gleichschritt ins Dritte Reich

Zeitgeschichte

T Buxtehude im Nationalsozialismus: Der Sturm aufs Rathaus

Strukturelle Veränderungen innerhalb der Verwaltung ständen zudem im Fokus. Weiter heißt es: „Zu den meisten dieser Fragen wurde bisher nicht geforscht, Frau Dr. Meyer hat hier also für Stade eine echte Grundlagenstudie vorgelegt“, lobt Deggim. „Die Untersuchung von Frau Meyer stellt eine fundierte Pionierstudie dar, die die Stader Geschichte in der Stadtgeschichtsforschung etablieren wird“, soll Doktorvater Professor Rainer Hering von der Universität Hamburg laut Pressemitteilung der Stadt gesagt haben.

Anne-Lena Meyer hat ihre Arbeit über die NS-Zeit in Stade fertig. Sie wird am 2. Mai vorgestellt. Foto: privat

Es handele sich für die Stadt und die Stadtverwaltung um eine wichtige, wenn auch mitunter unbequeme Arbeit. Dr. Anne Lena Meyer wird ihre Monografie „Demokratie und Diktatur vor Ort: Die Stadtverwaltung Stade und ihr Personal von der Weimarer Republik zur Bundesrepublik (1926-1952)“ am Freitag, 2. Mai, vorstellen. Die Buchvorstellung beginnt um 15 Uhr im Königsmarcksaal des historischen Rathauses. Das 424 Seiten umfassende Werk mit 39 Abbildungen kann dort erworben und von der Autorin signiert werden. Anschließend können Interessierte das Werk im Stader Stadtarchiv erwerben.

Anmeldungen zu dieser Veranstaltung sind möglich bis Dienstag, 29. April, unter 04141/ 401461 oder stadtarchiv@stadt-stade.de.