TAltländer verhaften vermeintlichen Hexer

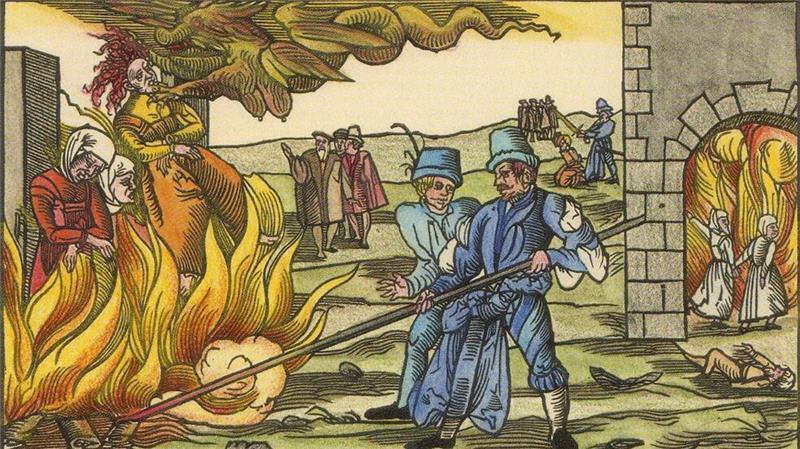

Der kolorierte Druck von 1555 zeigt die Hinrichtung vermeintlicher Hexen. Foto: Archiv

Verschwörungstheorien, Geiseln und Raub: Dr. Rolf Schulte beleuchtet die dunkle Zeit der Hexenverfolgung in Stade.

Stade. Auch an der Niederelbe hatte die Kleine Eiszeit 1560 bis 1740 mit Spätfrösten und Hagel für Missernten gesorgt. Hunger und Armut waren die Folge, die Getreidepreise stiegen, und die Viehbestände sanken. In diesem Klima erlagen die Menschen der Versuchung. „Sündenböcke wurden gesucht“, sagt der Leiter des Niedersächsischen Landesarchivs in Stade, Dr. Thomas Bardelle.

Im neuen Stader Jahrbuch beleuchtet der Historiker Dr. Rolf Schulte die Hexenverfolgung im Elbe-Weser-Dreieck der Frühen Neuzeit. Dass in den Herzogtümern Bremen und Verden nicht noch mehr Menschen starben, das ist auch einer klugen Frau zu verdanken, unterstreicht Bardelles Vorgängerin Dr. Gudrun Fiedler.

Altländer verhaften vermeintlichen Hexer

Gleich zu Beginn seines Aufsatzes reisen Schultes Leser zurück ins Jahr 1608. Es ist Frühling im Alten Land. Die Gräfen verhaften Johann Duventhal. Er ist kein Altländer. Er stammt aus Winsen. Die Gräfen sind Vertreter des Landesherrn und Untersuchungsrichter in einer Person. Duventhal wird eines schweren Verbrechens bezichtigt: der Hexerei.

Doch die Richter auf Erden gehen vorsichtig vor. Sie ziehen einen Juristen der Universität Rostock zu Rate. Er sagt: Die Indizien sprechen für ein „peinliches“ Verhör auf Basis der Gerichtsordnung von Kaiser Karl IV. von 1532. Unter Folter gesteht der Winsener mehrere Zauberschäden. Er belastet weitere Altländer, diese werden hingerichtet oder sterben in der Zelle.

Der Verdacht, eine Hexe oder ein Hexenmann zu sein, konnte jeden treffen. Ein Beispiel: Im Herbst 1619 liegt Christoffer Ostendorf in Beverstedt krank im Bett. Er beschuldigt Anne Fabian, ihn krankgehext zu haben. Richter Johann von Luneburg spricht sich für eine Wasserprobe aus - ein Gottesurteil. Letztlich wird sie nach Anhörung von Zeugen „nur“ gefoltert, sie überlebt. Doch es bleiben körperliche und seelische Schäden. Lebenslang.

Von Sodomie, Ehebruch und klugen Buxtehudern

Doch einige hatten Glück. Herzog Moritz von Sachsen-Lauenburg lebte als Playboy in Buxtehude. Er liebte den Luxus und Frauen. 1581 hatte er Katharina von Spörcken zu Dahlenburg geheiratet. Doch das Bett teilte er mit seiner Geliebten Gisela „Gysel“ Sachsen. Seine Mutter Sibylle und ihr Mann, Herzog Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel, waren sauer. Sie beschworen ihn, zu Katharina zurückzukehren. Vergeblich. Seine Mutter brachte 1582 einen Hexenprozess gegen Gysel und ihren Mann Adam Tschammer wegen Kuppelei, Sodomie und Anwendung von Zaubermitteln bei der Trennung von Moritz in Gang.

Der Rat wollte keinen Ärger. Also suchten die Buxtehuder einen Ausweg. Sie erklärten sich für nicht zuständig, denn Gysel war keine Bürgerin der Stadt. Buxtehude war auch Ort einer besonderen Hexenpredigt. Pastor Dassow klagte 1615 in St. Petri über das gräuliche Buhlen der Städter mit dem Teufel und drohte mit der Strafe Gottes - durch Blitz und Donner. Noch während seiner Predigt zog ein Unwetter auf. Massenpanik brach aus. Alle rannten aus der Kirche und gelobten wenig später Buße.

Hexenglaube war eine klassische Verschwörungstheorie

Die Menschen der Frühen Neuzeit glaubten, dass Hexenleute ihr Werk allein durch ein freiwilliges Bündnis mit dem Bösen - sprich dem Teufel - vollbringen konnten. Überall sahen sie die „Agentenschar des Bösen“. Hexensabbat-Fantasien fielen auf fruchtbaren Boden. Der Historiker spricht von Verschwörungstheorien und theologischer Dämonologie.

Lokalgeschichte

T Verfolgung: Warum in Buxtehude mehr Hexen verbrannt wurden als in Stade

Für ihre Verbreitung sorgte die „schwarze Kunst“. Ohne Buchdruck keine Hexenverfolgung. Schulte verweist auf Heinrich Rimphoffs Drachenkönig von 1647. Der Domprediger und spätere schwedische Konsistorialrat aus Verden sprach Verdächtigen die Menschlichkeit ab. Verderben der Feldfrüchte, Krankheiten von Mensch und Vieh und Impotenz bei Männern sei Werk der Hexen. Er plädierte für die Todesstrafe. Sieben Frauen hat er auf dem Gewissen.

Femizid Hexenverfolgung

Der Frauenanteil bei den Opfern betrug im Herzogtum Bremen und Verden knapp 90 Prozent, so Schulte nach der Auswertung der 62 Hexenprozesse mit 21 Hingerichteten allein auf dem Lande. Der orthodoxe Protestantismus sah in Frauen labile Gestalten, die seit der biblischen Eva (Erbsünde) anfällig für den Teufel seien. 37 Prozent der Angeklagten wurden hingerichtet oder starben in Haft, 39 Prozent wieder freigelassen.

Das Redaktionsteam des Stader Jahrbuchs 2025 auf der Treppe des Landesarchivs. Foto: Vasel

Dass letztlich im Vergleich zu anderen Regionen im Süden so wenig Menschen sterben, liegt an zwei klugen Zeitgenossen. Erzbischof Johann Friedrich erließ 1603 ein Zaubersachen-Edikt. Er verbot unter anderem die „abergläubische“ Wasserprobe. 1647 ordnete die aufgeklärte schwedische Königin Christina an, das „Hexen-Unwesen“ einzustellen - sie war damit vielen im Heiligen Römischen Reich voraus.

Das lesenswerte, 244 Seiten starke Stader Jahrbuch 2025 ist für 15 Euro im Buchhandel erhältlich. Weitere spannende Themen: eine Ehefrau als Geisel für den Frieden im Jahr 1089, systematischer Bücherraub durch die Schweden, Hebammenausbildung und das Geheimnis des Dachs von St. Wilhadi.