Mahnmal für die Hexen am Rathaus in Buxtehude

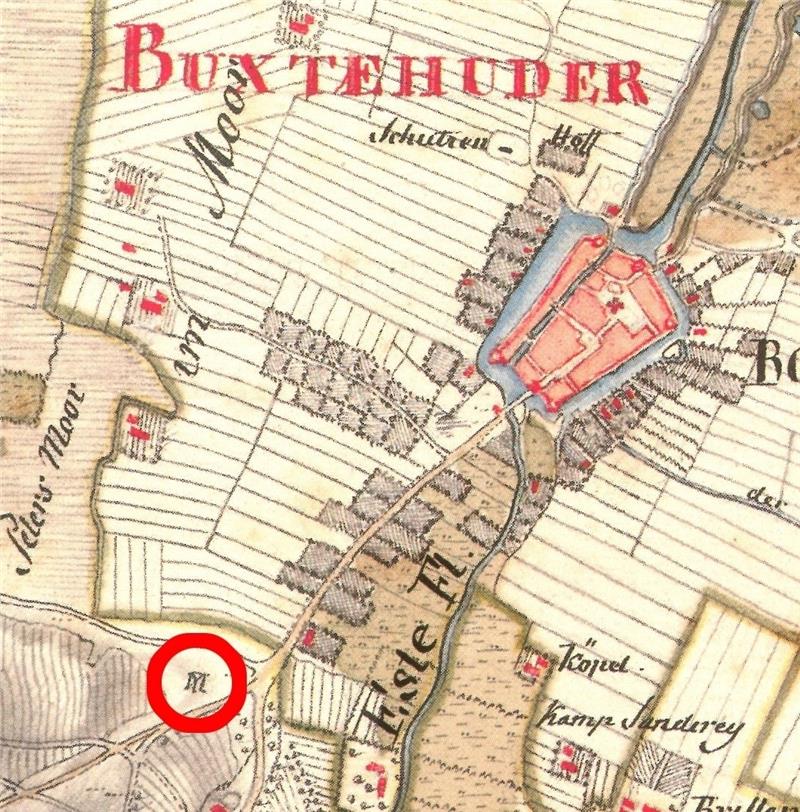

Links unten ist die Hexenwiese mit Galgen zu sehen (roter Kreis). Heute steht dort die K&S Seniorenresidenz, vorher stand dort „Birkel“. Es ist ein Ausschnitt aus der Kurhannoverschen Landesaufnahme von 1769/1772.

Der Kulturausschuss der Hansestadt Buxtehude hat am Donnerstagabend die Finanzmittel für ein Mahnmal zur Erinnerung an die Opfer der Buxtehuder Hexenprozesse in den Haushalt eingestellt.

Drei künstlerisch gestaltete Bronzetafeln sollen am Alten Rathaus montiert werden. Das lässt sich die Stadt 22 500 Euro kosten.

Die Buxtehuder Politiker setzen damit einen Beschluss des alten Rates um. Dieser hatte sich im April 2016 einstimmig für die sozialethische Rehabilitierung der Opfer ausgesprochen – und die Gleichstellungsbeauftragte Gabi Schnackenberg und den Stadtarchivar Bernd Utermöhlen mit der Planung eines Mahnmals beauftragt. Dieses soll noch im Laufe des Reformationsjahres 2017 eingeweiht werden. Mehr als 60 Städte – von Köln über die Lutherstadt Wittenberg bis Schleswig – haben bundesweit ihre „Hexen“ bereits rehabilitiert und Mahnmale in Form von Tafeln oder Stelen errichtet.

In Buxtehude sollen Bronzetafeln am Alten Rathaus montiert werden. Schließlich war es der Rat, der die Urteile im 16./17. Jahrhundert gefällt hat. Dass die Namen aller Opfer der Hexenverfolgung genannt werden, begrüßten Dr. Silke Hoklas (Grüne) und Stefan Schilling (CDU), das mache ihr „Schicksal begreifbar“ und sei „eine gute Form der Vergangenheitsbewältigung“.

Vor dem Rathaus war das Urteil auf den Treppenstufen zum Ratssaal („Stapelgericht“) den Bürger verkündet worden – nachdem bei dem „hochnotpeinlichen Verhör“ – einer Befragung unter schlimmer Folter – auf Grundlage der alten Gerichtsordnung von Kaiser Karls V. von 1532 in der Frohnerei („Altes Zollamt“) das Geständnis für das Urteil erpresst worden vor. Die Folterwerkzeuge von damals – von Fußschellen bis zur Bein- und Daumenschraube sind im Buxtehude·Museum ausgestellt. Auf vier Punkte stützte sich der Rat: Teufelspakt, Teufelsbuhlschaft, Schadenszauber und Teufelstanz, sagt Stadtarchivar Utermöhlen im Kulturausschuss.

Von 1540 bis 1644 seien nachweislich 21 Frauen der „Hexerei“ beziehungsweise der „Zauberei“ beschuldigt worden. 15 seien hingerichtet worden, 13 von ihnen durch Verbrennen auf dem Scheiterhaufen auf der Gerichtsstätte außerhalb des Geesttores. Noch 1893 hieß dieses Flurstück südlich des heutigen Bahnhofs in Altkloster „Hexenwiese“.

Die Stadt hat bereits Spenden eingeworben, 7500 Euro steuern Sponsoren und Sparkasse bei, die Stadt muss lediglich noch Eigenmittel in Höhe von 15 000 Euro aufbringen. SPD, Grüne und Linke stimmten für das Projekt, die CDU und die AfD dagegen. Die BBG/FWG-FDP-Gruppe enthielt sich. Die CDU gab zu Protokoll, dass sie im Grundsatz für das Mahnmal sei, allerdings hatte sich die Fraktion eine Obergrenze von 10 000 Euro für den Eigenanteil der Stadt gesetzt. Der AfD waren die Kosten ebenfalls zu hoch, außerdem wollten sie keine Tafeln am Rathaus, sondern am Museum. Anke Lindszus (AfD) fand es mit Blick auf Besucher „unglücklich, mitten in der Stadt auf Hexenprozesse einzugehen“. Lindszus forderte eine finanzielle Beteiligung der Kirche. Das wies die Kulturausschuss-Vorsitzende Christel Lemm (SPD) zurück, der Rat sei „verantwortlich für Urteile und Leid“, das Opfern und ihren Familien zugefügt worden ist. Schließlich hatte der Rat mit dem Beginn der Reformation die weltliche und geistliche Hoheit inne. Auf Bitte der Stadt wird Superintendent Dr. Martin Krarup bei der Einweihung reden.

Übrigens: Reformator Martin Luther hielt die Verfolgung für legitim. „Es ist ein überaus gerechtes Gesetz, dass die Zauberinnen getötet werden, denn sie richten viel Schaden an.“

Das wohl bekannteste Opfer der Hexenverfolgung entstammte der Oberschicht – die Bürgermeisterfrau Margarete Bicker. Sie und andere Frauen waren am 21. August 1555 – unter Folter – von einer Ahlcke Hedendorp bezichtigt worden, mit dem Teufel getanzt zu haben und „ihm zu Willen gewesen“ zu sein. Die Streckbank und die Daumenschrauben hatten ihre Wirkung gezeigt. Als die Bürgermeisterfrau von diesen Vorwürfen erfuhr, schmiedete sie umgehend Fluchtpläne. Auch sie wusste: Wer im Verlies landet, ist dem Tode geweiht. Seit 1540 hatte der von der Kirche unterstützte Hexenwahn, der in ganz Deutschland wütete, auch in Buxtehude seinen Einzug gehalten – einer Stadt mit 1500 Einwohnern.

Mit einem Kahn floh sie aus der Stadt, in Lüneburg fand sie Asyl bei ihrem Schwager, einem Mann von Adel. Doch die Sehnsucht nach Mann und Kindern war offenbar zu groß. Und so entschloss sich Bicker zurückzukehren. Sie versteckte sich im Alten Kloster, inbrünstig hoffend, dass das Blatt sich wendet. In der Zwischenzeit versuchten ihre einflussreichen Verwandten Ludeleff van Warendorp, Domdekan zu Bremen, und Christoph Bicker, Abt zu Harsefeld, ihr Leben zu retten. Sie baten die Richter Jacob Radeleves und Felix von der Hoyen, die Akten an auswärtige Rechtsverständige zu schicken, um den Fall zu prüfen. Ohne Erfolg. Dann beging Bicker einen folgenschweren Fehler. Als sie an einem Sonntag im August 1556, nach einem Jahr des Exils, wieder ihr Haus betrat, nahmen sie Hexenjäger fest. Aus Rücksicht auf ihren Mann, der zum Gottesdienst in der St.-Petri-Kirche war, steckten die Häscher sie erst mal nicht in den Kerker, sondern fesselten sie ans Bett.

Erst später landete sie im Gefängnis. Dort gestand sie unter Qualen, ihren Mann betrogen, Zaubertränke zubereitet und Schadenzauber ausgeübt zu haben. All diese Verfahren fanden auf Basis der Strafprozessordnung Kaiser Karls IV. statt – unter grausamster Folter. 1614 beziehungsweise 1625 wurden die letzten „Hexen“, Becke Kruse und Else Meyer, in Buxtehude verbrannt. Erst 1649 verboten die schwedischen Landesherrn die Hexenprozesse.

Erinnerung an Opfer der Buxtehuder Hexenprozesse Drei Bronzetafeln sollen am Rathaus angebracht (Mitte) werden. Montage Bernd Habermann