TBuxtehude im Nationalsozialismus: Im Gleichschritt ins Dritte Reich

Festlicher Umzug der Turnerinnen unterm Hakenkreuz in Buxtehude. Foto: TAGEBLATT-Archiv

Rechts, zwei, drei, vier: Junge Mädchen marschieren durch Buxtehude. Synchron, in weißen Kleidern, über ihnen wehen Hakenkreuzfahnen. Es ist nur ein Beispiel von der Gleichschaltung der Stadt im Nationalsozialismus - hier sind weitere.

Buxtehude. „Nichts wirkt edler und schöner als eine Gruppe von Menschen, durchdrungen von Kraft und schönem Wuchs.“ So heißt es im Text der Einladung zum Schauturnen des VfL Buxtehude von 1935. Der Umzug der Turnmädels, verewigt auf einer Schwarz-Weiß-Fotografie, ist ein Paradebeispiel der Propaganda-Ästhetik im Nationalsozialismus. Hitlers Lieblings-Filmregisseurin Leni Riefenstahl hätte der Umzug bestimmt gefallen.

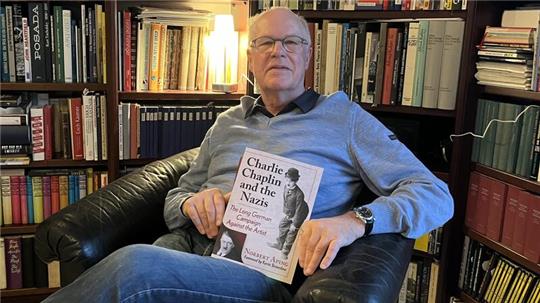

Die Uniformierung ist eines der Instrumente zur ideologischen Gleichschaltung aller Bereiche der Gesellschaft, mit der die Nationalsozialisten gleich nach der Machtübernahme anfingen. Vor allem in Altkloster haben sie es aber nicht leicht: Die Arbeitersportbewegung der 20er Jahre hat dort voll eingeschlagen, berichtet der Historiker Prof. Dr. Norbert Fischer, der die NS-Zeit in Buxtehude im Auftrag der Stadt aufgearbeitet hat. Dem Führerprinzip folgend sollen alle Sportvereine in einem aufgehen, geleitet von einem ernannten - nicht gewählten - Vereinsführer. Doch es regt sich Widerstand.

Die Arbeitersportvereine werden zuerst verboten

Wie berichtet war Werner Glüer, der erste Nazi-Bürgermeister Buxtehudes, schon ein Jahr nach der Machtübernahme im Rathaus abgesetzt und in eine Nervenheilanstalt verfrachtet worden. Sein Nachfolger Eduard Großheim geht die Sache ab 1934 wesentlich professioneller an. Inzwischen haben sich viele Mitglieder des Arbeitersportvereins Frei Heil Altkloster, der schon im Mai 1933 verboten wurde, dem Turnverein Gut Heil Altkloster angeschlossen.

Einer von ihnen ist der alte Arbeiterturner Hinrich Aldag. Noch bei der letzten Mitgliederversammlung protestiert er lautstark. Vergeblich: Am Ende muss sich auch der Verein Gut Heil dem Druck beugen und die eigene Auflösung beschließen, ebenso wie der MTV Buxtehude (Vorläufer des BSV) und der Buxtehuder Sportclub. Sie alle werden zusammengeschlossen zum Verein für Leibesübungen (VfL) Buxtehude. Vereinsführer wird der Oberlehrer Johannes Langelüddeke, der schon sei Mai 1933 auch Leiter des Wehrturnens ist.

Zeitgeschichte

T Buxtehude im Nationalsozialismus: Der Sturm aufs Rathaus

Warum die Schützen lange Widerstand leisten

Die Buxtehuder Schützen leisten erstaunlich lange Widerstand gegen die Gleichschaltung: In der Gilde und im Schützenverein Altkloster verweigern sich viele dem Zusammenschluss. „Es ging nicht um politische Auseinandersetzungen“, sagt Norbert Fischer. Die bürgerlich-konservativen Schützen lehnen es ab, ihre eigenen, jahrhundertealten Traditionen aufzugeben. Der Schützenverein Altkloster, der in der Gilde aufgehen soll, löst sich erst 1938 auf, nachdem auch der Kreisschützenführer Druck gemacht hat

.

Willy Konopka, Schulleiter des Reform-Realgymnasiums und Vorläufers der heutigen Halepaghen-Schule. Foto: Stadtarchiv Buxtehude

Auch die Schulen werden auf Linie gebracht. Nicht alle Lehrkräfte sind so stramme Nazis wie Langelüddecke. Sein Vorgesetzter Willy Konopka, Schulleiter des Reform-Realgymnasiums und Vorläufers der heutigen Halepaghen-Schule, wird zur tragischen Figur. In pädagogischer Hinsicht ist er fortschrittlich eingestellt, politisch gehört er in der Weimarer Republik aber zur bürgerlich-nationalen DNVP.

Der Pädagoge Willy Konopka wird zur tragischen Figur

Konopka tritt nicht in die NSDAP ein und wird von nationalsozialistischen Kollegen und Schülern immer wieder drangsaliert, berichtet Fischer. 1934 wird er von einem Abiturienten sogar tätlich angegriffen. Dabei zeigen die Jahresberichte ein bereits gleichgeschaltete Schule: Konopka folgt dem nationalsozialistischen Kurrikulum. Er bleibt aber ein Querkopf und sieht sich zunehmend isoliert. Die Gauleitung ist nicht zufrieden, degradiert ihn und versetzt ihn nach Otterndorf. Der dortige Rektor, ein strammer Nazi, übernimmt dafür das Buxtehuder Reform-Realgymnasium.

Für Konopka beginnt eine berufliche Odyssee, er arbeitet auf verschiedenen Stellen in ganz Deutschland. Nach dem Krieg versucht er auf seine Wiedereinstellung in Buxtehude zu klagen, was aus formalen Gründen abgelehnt wird. Dass die Halepaghen-Schule (damals Städtische Oberschule) ihn später an der Festschrift zu ihrer 400-Jahr-Feier mitwirken lässt, rehabilitiert ihn ein wenig. Er stirbt 1955. Die Konopkastraße, an der die Halepaghen-Schule liegt, ist nach ihm benannt.

Auch das Buxtehuder TAGEBLATT wird gleichgeschaltet

Gleichgeschaltet wird ab März 1933 auch die Presse. Das Buxtehuder TAGEBLATT hat zu diesem Zeitpunkt eine Frau als Chefin: Dolly Schlikker. 1869 in Stade als Adolphine Ernestine Charlotte Bussenius geboren, heiratet sie in erster Ehe Rudolf Vetterli, den Buchdruckereibesitzer und Verleger des Buxtehuder TAGEBLATT. Nach dessen Tod wird sie Verlegerin und heiratet 1919 in zweiter Ehe den Amtsrichter Hermann Schlikker, dessen Namen sie annimmt.

In der Weimarer Republik ist Dolly Vetterli eine politisch aktive Frau: Gemeinsam mit Franziska von Oldershausen, der Direktorin der Höheren Töchterschule in Buxtehude, wird sie 1919 eine der ersten Bürgervorsteherinnen in Buxtehude. Anfang 1933 - Hitler ist schon Reichskanzler, die Kommunalwahl aber noch nicht verloren - bricht sie den sogenannten Burgfrieden der Buxtehuder Bürgerlichen mit der NSDAP, indem das Buxtehuder TAGEBLATT zwei Politiker dieser Partei wegen Korruption anprangert: den Senator a.D. Wilhelm Meyer und den Arzt Dr. Hans Wüsthoff.

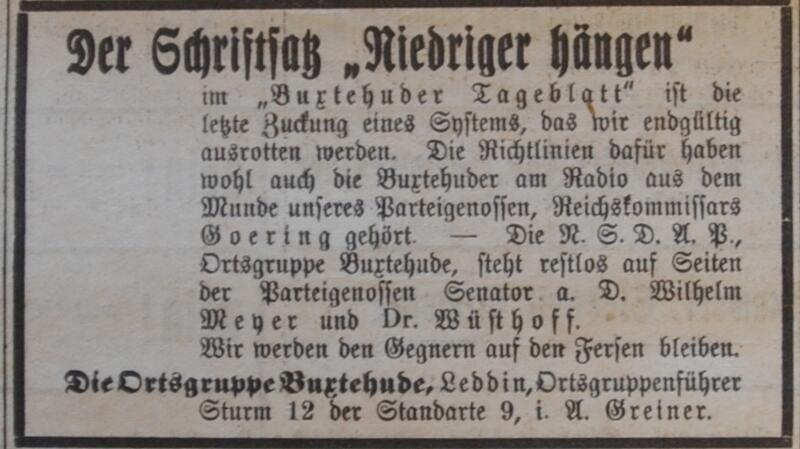

Die NSDAP greift TAGEBLATT-Verlegerin Dolly Schlikker öffentlich an - absurderweise auch über diese Anzeige in ihrer eigenen Zeitung. Foto: Tageblatt-Archiv

Die Gegenwehr folgt: Wüsthoff und Meyer bezeichnen den Artikel als „letzte Zuckung eines Systems, das wir endgültig ausrotten werden“. Dolly Schlikker lässt zu, dass dies als Anzeige in der Zeitung veröffentlicht wird. Mit der Kommunalwahl und der Übernahme der Macht im Rathaus am 30. März 1933 erstirbt dann jedweder Widerstand. Schlikker bleibt Mitinhaberin des Buxtehuder TAGEBLATT, das vollständig zum nationalsozialistischen Verlautbarungsorgan wird.

Zeitgeschichte

T Wie Rudolf Welskopf gegen die Nazis in Buxtehude kämpfte

Rechtsextremismus

T Ex-Neonazi warnt eindringlich: „Baut nicht dieselbe Scheiße wie ich“

Kirchen sollen Deutschtum statt christlicher Nächstenliebe pflegen

Ende Juni 1933 werden die Pastoren beauftragt, neue Kirchenvorstände zu bilden und Vertreter hineinzubringen, die „insbesondere die Eingliederung deutscher Art und deutschen Volkstums“ in die Kirche wollen. Die „Deutsche Evangelische Kirche“ wird zur Reichskirche, und die Mehrheit der Pastoren macht mit. Aber nicht alle: Der Stader Pastor Johann Gerhard Behrens kritisiert 1935 im Konfirmandenunterricht den Stürmer als „Lügenblatt“ und nimmt jüdische Bürger in Schutz. Daraufhin wird er auf offener Straße überfallen und mit einem Schild „Ich bin ein Judenknecht“ von einem pöbelnden Mob durch die Stadt getrieben.

Einfluss auf die Jugend zu nehmen, hat für die Nazis höchste Priorität: im VfL Buxtehude, aber auch beim Bund Deutscher Mädel (BDM) und in der Hitlerjugend (HJ). „Die Sonntagsheiligung wird vernichtet durch den alles hinweg reißenden Strom der Veranstaltungen des Sports und der politischen Organisationen“, klagt der Buxtehuder Superintendent und St.-Petri-Pastor Friedrich Ludwig Gotthilf Ernst Koch 1939.

Das Hitlerjugend-Heim bei der Einweihung 1940. Foto: Stadtarchiv Buxtehude

1940, schon mitten im Krieg, wird das HJ-Heim, ein Prestigeprojekt des Bürgermeisters Eduard Großheim, mit einem großen Sportfest eingeweiht. Fünf Jahre später organisiert VfL-Führer Johannes Langelüddecke mit der Hitlerjugend den Buxtehuder Volkssturm - das letzte Aufgebot gegen die vorrückenden Alliierten.

TAGEBLATT-Serie

Der Krieg und das Schicksal der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter sind Thema des nächsten Artikels in dieser Serie, die in loser Folge erscheint. Sie basiert auf Artikeln aus dem TAGEBLATT-Archiv und der aktuellen Studie zu Buxtehude im Nationalsozialismus der Historiker Norbert Fischer und Wolfgang Schilling. Letztere soll im Herbst als Buch erscheinen - mit 300 Seiten und vielen historischen Fotografien.