TBuxtehude im Nationalsozialismus: Zwangsarbeiter arbeiten wie Sklaven

Appell in der Lederfabrik an der Bleicherstraße: Auch hier mussten Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene arbeiten. Foto: Tageblatt Archiv

Millionen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene arbeiten während des Krieges in Deutschlands Fabriken und auf den Feldern. In Buxtehude sind es tausende - und ihr Alltag ist hart.

Buxtehude. Noch vor Beginn des Zweiten Weltkriegs kommen die ersten ausländischen Zivilarbeiter nach Buxtehude: 150 Tschechen. Schon 1938 hat das Deutsche Reich das Sudetenland annektiert. Im März 1939 hat die Rest-Tschechei, eingeschüchtert durch Kriegsdrohungen, den Vertrag unterschrieben, der sie zum neuen „Reichsprotektorat Böhmen und Mähren“ macht.

Schon seit 1936 baut Deutschland die sogenannte Kriegswirtschaft auf. Mit der Aufrüstung kommen der Aufschwung und der Bedarf nach vielen Arbeitskräften. Die 150 Tschechen wurden nicht zwangsrekrutiert, sondern gezielt angeworben, erklärt Historiker Wolfgang Schilling, der sich intensiv mit der Geschichte Buxtehudes zu Zeiten des Nationalsozialismus‘ befasst hat.

Die in Buxtehude untergebrachten Tschechen bekommen Lohn und können sich frei bewegen. Sie sind vor allem im Baugewerbe tätig. Auch einige angeworbene Arbeitskräfte aus einigen westeuropäischen Ländern kommen nach Buxtehude, zum Beispiel aus Italien, aber auch Holland und Dänemark.

Zeitgeschichte

T Buxtehude im Nationalsozialismus: Im Gleichschritt ins Dritte Reich

Zeitgeschichte

T Buxtehude im Nationalsozialismus: Der Sturm aufs Rathaus

Kriegsgefangene müssen auf den Höfen arbeiten

Schon ab August 1939 lässt die Wehrmacht das Stalag X b (X steht für die Zahl 10) in Sandbostel errichten. Es soll das zentrale Kriegsgefangenenlager für den Wehrkreis X werden und ist zunächst für 10.000 Kriegsgefangene vorgesehen - 30.000 werden es später. Schon zwei Wochen nach dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 meldet sich der Landrat aus Stade: Kriegsgefangene müssen untergebracht werden. Er will wissen, wo Bedarf besteht, und den gibt es vor allem in der Landwirtschaft.

„Die Leute werden vor Ort in Gruppen untergebracht, zum Beispiel in Schulen und Ziegeleien, und dort in Arbeit gebracht“, erklärt Schilling. Er nimmt an, dass schon 1939 auch in der diakonischen Herberge zur Heimat am Bollweg Kriegsgefangene untergebracht sind. 1940 gibt es dort jedenfalls schon eine Beschwerde über schlimme sanitäre Zustände.

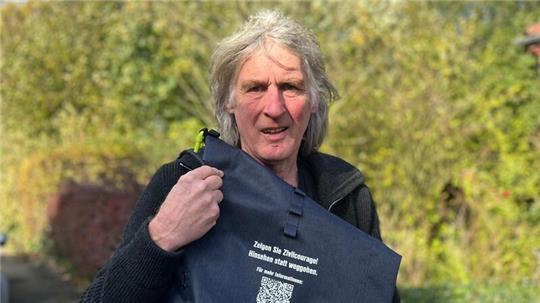

Wolfgang Schilling (Mitte) erklärt beim Stadtrundgang, wie aus der Herberge zur Heimat am Bollweg eine Kriegsgefangenen-Unterkunft wurde. Vorne im Bild eine historische Ansicht. Foto: Anping Richter

In Buxtehude arbeiten Kriegsgefangene unter anderem in der Lederfabrik, in der Maschinenfabrik Kröhnke, in den Mühlen von Ahrens und Gründahl am Hafen, bei der Kleinbahn nach Harsefeld und auf vielen Höfen - allein bei Bauer Kamprad in Dammhausen sind es etwa 20. Insgesamt dürften in Buxtehude vor allem in der zweiten Kriegshälfte dauerhaft um die 250 Kriegsgefangene beschäftigt und untergebracht worden sein, schätzt Schilling anhand der Hinweise. Die eigentlichen Listen darüber führte die Wehrmacht.

Schilling hat aber Listen der Zwangsarbeitenden. Sie umfassen mehr als 1300 Namen. Er vermutet, dass in Buxtehude noch mehr eingesetzt wurden. Mit fortschreitendem Krieg steigt auch der Bedarf: Die deutsche Bevölkerung soll in ihrem Alltag so wenig wie möglich vom Krieg beeinträchtigt werden. Bis 1943 wird nicht total mobilisiert und auch auf das Potenzial der Frauen wird bei der Arbeit nur wenig zurückgegriffen. Das macht nur die Ausbeutung der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter möglich.

Zeitgeschichte

T NS-Richter schicken fünf Altländer Schlachter ins Zuchthaus

Polen als ausgebeutete Arbeitssklaven

Während anfangs sogar aus besetzten Gebieten teilweise noch freiwillige Arbeiter rekrutiert werden, ist das bald nur noch unter Zwang möglich. Anfangs dürfen Polen sogar nach Hause fahren. Doch das wird eingestellt, weil sie nie zurückkehren. „Ihnen war das Schicksal von Arbeitssklaven zugedacht“, erklärt Schilling. Die Polen zählen nach der NS-Ideologie zu den „minderwertigen Völkern“ und müssen ein ‚P‘ auf der Brust tragen, das der Kontrolle und Stigmatisierung zugleich dient.

In der rassistischen Hierarchie liegen nur die Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter aus den Ostgebieten noch unter den Polen. Das gilt auch bei der Behandlung und bei den Rationen. Ab 1940 kommen auch Belgier und Franzosen, ab 1941 Serben und Sowjetsoldaten in Buxtehude an. Franzosen und Belgier dürfen teilweise sogar in Gasthäuser gehen.

Für ihre Liebe schwer bestraft: Agnes Behr

Das ist bei Osteuropäern anders. Sie dürfen noch nicht einmal mit Deutschen an einem Tisch essen. Doch die 35-jährige Agnes Behr aus Immenbeck, Frau des Dorfschullehrers, hat sich trotzdem in einen russischen Kriegsgefangenen verliebt: Arkadij Kolesnikow. Eine Nachbarin denunziert sie. Agnes Behr wird abgeführt und öffentlich gedemütigt, sie schneiden ihr die Haare ab. Dieter Pintatis, Diakon in Elstorf, hat dazu recherchiert und Zeitzeugengespräche geführt.

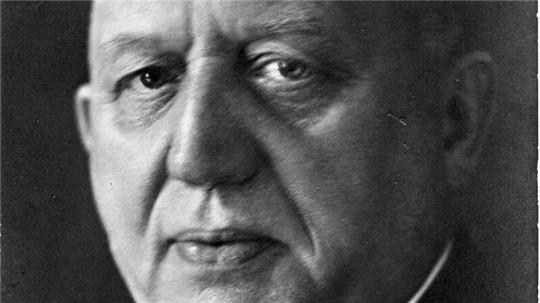

Für ihre Liebe zu einem Russen landete sie im Zuchthaus: Agnes Behr aus Immenbeck. Foto: Archiv Dieter Pintatis

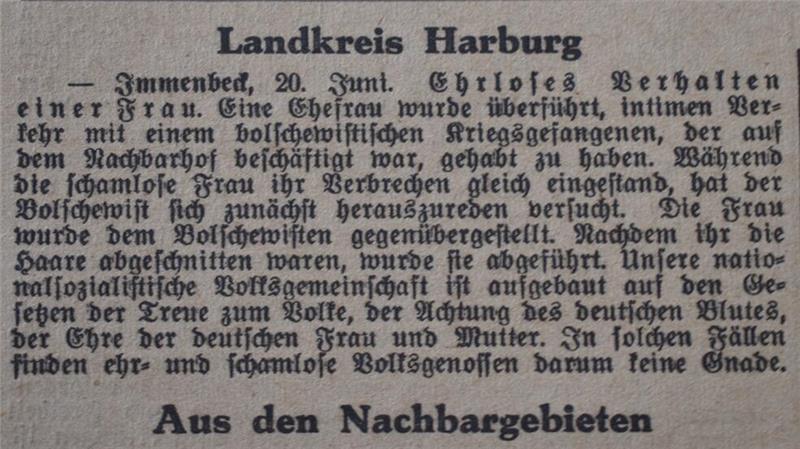

„Unsere nationalsozialistische Volksgemeinschaft ist aufgebaut auf den Gesetzen der Treue zum Volke, der Achtung des deutschen Blutes und der Ehre der deutschen Frau und Mutter. In solchen Fällen finden ehr- und schamlose Volksgenossen darum keine Gnade“, schreibt das stramm nationalsozialistische Buxtehuder Tageblatt. Im August 1943 vermeldet es: Agnes Behr ist zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt worden.

Ausriss aus dem Buxtehuder Tageblatt vom 20. Juni 1943 Foto: Tageblatt-Archiv

Was mit ihrem Geliebten Arkadij Kolesnikow geschieht, ist nicht bekannt. Vermutlich wird er hingerichtet - die übliche Strafe. Sie ereilt auch den 24-jährigen sowjetischen Kriegsgefangenen Dimitri Semenow, der am 5. Dezember 1944 aus Sandbostel zur Maschinenfabrik Kröhnke nach Buxtehude versetzt und dort am 6. Dezember erschossen wird. Ob der Grund Widerstand war, Sabotage oder eine unvorsichtige Bemerkung, ob das im Barackenlager oder bei der Arbeit geschah, ist nicht bekannt, sagt Schilling.

Bombe auf Maschinenfabrik tötet Kriegsgefangene

Die Maschinenfabrik Kröhnke, wo kriegswichtige Maschinen hergestellt werden, hat ein eigenes Barackenlager für ihre 80 bis 100 Kriegsgefangenen. Am 18. Juni 1944 fällt eine Fliegerbombe auf die Fabrik und tötet drei von ihnen: Michail Uchanow, Egor Kramarenko und Fedor Besduganow. Ihr Grabstein steht auf dem Friedhof in der Ferdinandstraße.

In der zweiten Hälfte des Jahres 1944 wird die Versorgung in Deutschland schlechter, natürlich erst recht für die Millionen Zwangsarbeiter, die auch immer schärfer überwacht werden. Versammeln sie sich zu mehreren oder hören Feindsender, kommt sofort die Gestapo aus Stade. Noch in den letzten Tagen trifft es viele.

Zeitgeschichte

T Wie Rudolf Welskopf gegen die Nazis in Buxtehude kämpfte

April 1945: Das Blatt wendet sich

Buxtehude kapituliert im April 1945. Die Engländer besetzen die Stadt und bringen Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter als Displaced Persons (englisch für eine Person, die nicht an diesem Ort beheimatet ist) in der Baugewerksschule unter. Nun sind sie auf der Siegerseite und können sich versorgen - mit Nahrung, ordentlichen Betten und Kleidung. Die müssen Buxtehuder zur Verfügung stellen.

Bis in den Sommer wird es im Chaos der ersten Zeit noch dauern, bis die Menschen nach Hause können. Manche wollen auch gar nicht in die Sowjetunion zurück. Doch die Zuversicht ist wieder da. Auch in den Archiven hat er dafür Belege gefunden, sagt Schilling: „Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter heiraten untereinander.“

Das Kriegsende in Buxtehude ist Thema des nächsten und letzten Artikels dieser Serie, die in loser Folge erscheint. Sie basiert auf der aktuellen Studie zu Buxtehude im Nationalsozialismus der Historiker Norbert Fischer und Wolfgang Schilling. Ihr Buch „Diktatur und kleinstädtische Gesellschaft. Buxtehude in der Zeit des Nationalsozialismus“ erscheint demnächst und wird mit einem Vortrag am 3. Dezember um 18 Uhr im Buxtehude Museum vorgestellt. Eintritt frei, Anmeldung erbeten unter 04161/ 507 970 oder buchung@buxtehudemuseum.de