TGräfin Auroras Beutetürkin: Neuer Blick auf Stades Kolonialgeschichte

Kuratorin Antonia Schmidt erklärt, welchen Bezug zum Kolonialismus die Figur hat, die heute im Eingangsbereich der Buchhandlung Schaumburg steht. Foto: Richter

Das Amani-Stade-Projekt zieht Kreise: Bei einem geführten Stadtrundgang blicken Bürger auf die koloniale Vergangenheit ihrer Stadt. Das schmerzt.

Stade. „Unsern in den Kolonialkriegen gefallenen Kameraden von d. R. II 75“ steht auf dem Stein auf dem Alten Garnisonsfriedhof in Stade. Er erinnert an zwei Militärs aus dem Stader Regiment 75, die in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika starben, und wurde einst auf Betreiben des Stader Kolonialvereins aufgestellt. Bis heute werden dort jedes Jahr Blumen niedergelegt - auf Steuerzahlerkosten.

Der Stein auf dem Garnisonsfriedhof ist zwei Stader Militärs gewidmet, die im Maji-Maji-Aufstand starben. Der Stadtrundgang erinnert an 300.000 Tote auf afrikanischer Seite. Foto: Richter

Doch die elf Menschen, die an diesem Ort heute zu einer Schweigeminute innehalten, tun das nicht für die beiden deutschen Kolonialsoldaten. Sie gedenken der 300.000 Todesopfer, die die deutsche Gewaltherrschaft im heutigen Tansania forderte und an die hier kein Stein erinnert.

Die Stadt Stade und der Kolonialismus

Antonia Schmidt, eine der vier Kuratorinnen und Kuratoren der Ausstellung „Amani kukita / kung‘oa“, die aktuell im Schwedenspeicher Museum und im Kunsthaus in Stade zu sehen ist, hat die Teilnehmer eines Stadtrundgangs auf den Spuren kolonialer Vergangenheit und Gegenwart in Stade zum Garnisonsfriedhof geführt. Der Stadtrundgang ist aus dem Stade-Amani-Projekt entstanden, das sich kritisch mit der kolonialen Vergangenheit auseinandersetzt - und mit einem Besitz der Hansestadt Stade, der schwer wiegt: mit der Kolonialsammlung Braun.

Die mit Wissenschaftlern aus Tansania entwickelte Ausstellung hat nicht nur in der Fachwelt, sondern auch in der Stadt Stade und der ganzen Region Interesse geweckt und koloniale Zusammenhänge vor Ort zutage gefördert, die bisher unbekannt oder auch unbewusst waren.

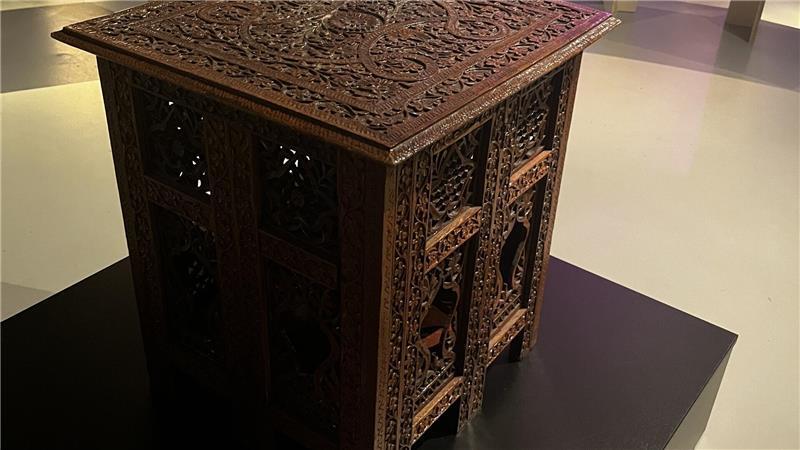

Der Stadtrundgang beginnt im Schwedenspeicher. Dort ist eine Leihgabe der Familie Hancken zu sehen: ein fein geschnitztes Faltschränkchen aus Ostafrika, das Karl und Else Braun einst Gerd Hancken zu seiner Hochzeit mit Lore Hahn schenkten.

Es ist eines der Objekte, die sich der Botaniker Karl Braun (1870–1935) während seiner Tätigkeit am Kaiserlich Biologisch-Landwirtschaftlichen Institut Amani im heutigen Tansania aneignete. Nach dem Ende der deutschen Kolonialherrschaft kam er nach Stade, brachte seine fast drei Tonnen schwere Sammlung von Kulturgütern mit und schenkte sie 1934 der Stadt.

Das reich geschnitzte Faltschränkchen aus Ostafrika war einst ein Hochzeitsgeschenk des Ehepaars Braun an Gerhard Hancken und seine Frau Lore Hahn. Foto: Richter

Viele Jahrzehnte lagen die Schätze aus Tansania unbeachtet im Magazin, bis die Stader Museen sie wiederentdeckten und mit Wissenschaftlern aus Tansania ein Projekt in Gang brachten, das jetzt weite Kreise zieht - auch in Stade.

Von der Tabakfabrik in die Buchhandlung Schaumburg

Zum Beispiel in der Kleinen Schmiedestraße 4: Hier war früher eine Figur angebracht, die um 1840 für Hermann Keßlers Zigarren- und Tabakfabrik angefertigt worden war. Sie zeigt die Figur eines Menschen mit schwarzer Haut, Federschmuck auf dem Kopf und Schurz aus Blättern, der einen Tabakkorb und eine Pfeife in Händen hält.

Heute steht die Figur, die sowohl stereotype rassistische Merkmale Schwarzer Menschen als auch der ersten Einwohner Nordamerikas zeigt, im Eingang der Buchhandlung Schaumburg. Sie gehört der Inhaberin Heide Koller-Duwe, die mit einem Schild direkt daneben kritisch auf den historischen Kontext hinweist. Im Ausstellungskatalog wollte sie die Figur allerdings nicht abgebildet sehen.

Vor dem Geburtshaus von Maria Aurora von Königsmarck zeigt Antonia Schmidt ein Bild von ihr mit ihrer „Beutetürkin“ Fatma. Foto: Richter

Ein Stück weiter, in der Großen Schmiedestraße 23, hält die Gruppe vor dem Geburtshaus von Gräfin Maria Aurora von Königsmarck. Antonia Schmidt zeigt die Abbildung eines Gemäldes aus den Dresdener Museen, auf dem die berühmte Gräfin mit einer jungen Frau zu sehen ist, die einen weißen Schleier um den Kopf trägt und sich schüchtern hinter ihr zu verstecken scheint. Die junge Frau hieß Fatma.

Die Stader Stadtführerin Cornelia Kenklies hat ihre Geschichte recherchiert: Fatma war erst 14 Jahre alt, als sie in den osmanischen Kriegen gefangengenommen, versklavt und dem schwedischen Freiherrn Alexander Erskine übergeben wurde, nachdem ihr Vater im Kampf gefallen war. Erskine gab sie als sogenannte „Beutetürkin“ an Maria Aurora von Königsmarck weiter.

Die Gräfin, nach der in Stade ein Lions-Club benannt ist, ließ die junge Frau taufen, und zwar auf ihren eigenen Namen. Später nahm sie Fatma mit an den Hof August des Starken. Beide Frauen wurden seine Mätressen. Maria Aurora bekam ein Kind von ihm, Fatma sogar zwei. August verheiratete Fatma später mit seinem Kammerdiener Johann George Spiegel, so dass sie fortan den Namen Maria Aurora Spiegel trug.

Über Charles/Charlie Nano (auch bekannt als Mano) hat Michael Quelle recherchiert. Der 1885 in Daressalam im heutigen Tansania geborene Musiker, Arbeiter und Zirkusreiter wurde wegen „Verstoßes gegen die Ausländerverordnung“ 1939 vom Landrat sechs Wochen im Stader Landgerichtsgefängnis festgesetzt. Anschließend kam er zurück ins KZ Sachsenhausen, wo er zuvor zur Ausreise entlassen worden war. Dort verliert sich seine Spur im Sommer 1943. Mehr ist über sein Schicksal bisher nicht bekannt.

Zwei weitere Stationen des Stadtrundgangs haben direkt mit der Braun‘schen Kolonialsammlung zu tun: Die eine ist das Gebäude der heutigen VHS, damals Mittelschule, wo sie 1942 der nationalsozialistischen Propaganda entsprechend präsentiert wurde. Die andere Station soll demnächst abgerissen werden und einem Mehrfamilienhaus weichen: die Stader Zweigstelle der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft an der Harsefelder Straße 57a, die Karl Braun nach seiner Rückkehr aus der früheren Kolonie ab 1921 leitete.

Eigens für Karl Braun geschaffen: die ehemalige Zweigstelle Stade der biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft in der Harsefelder Straße 57a. Das Gebäude soll bald abgerissen werden, um ein Mehrfamilienhaus zu errichten. Foto: Richter

Diese Arbeitsstelle wurde eigens für den geschätzten Wissenschaftler geschaffen, erklärt Antonia Schmidt. Eine von Karl Braun selbst in seinem Tagebuch notierte Rede an seine Mitarbeiter vom 1. Mai 1933, die beim Stadtrundgang als Tonwiedergabe abgespielt wird, zeigt, dass der Kolonialbeamte Braun den neuen NS-Staat voll und ganz unterstützte.

Wie es mit Ausstellung und Projekten weitergeht

Während des Stadtrundgangs entstand die Idee, diesen auch künftig in Stade zur Verfügung zu stellen, beispielsweise als Audioguide nach dem Vorbild des preisgekrönten antifaschistischen Stadtrundgangs der BBS-Schüler. Wer zur Stader Kolonialgeschichte weitere Informationen hat, kann sich auch in Zukunft gerne an die Stader Museen wenden: info@museen-stade.de.

Die Ausstellung „Amani kukita/ kung‘oa“ ist nur noch bis 9. Juni in Schwedenspeicher und Kunsthaus zu sehen. Die Stader Museen würden die Braun’sche Sammlung gerne an Tansania zurückgeben - zum Beispiel, um sie künftig in den Gebäuden der ehemaligen Forschungsstation Amani zu zeigen, die heute zum National Institute for Medical Research gehört. Ein Förderantrag der Gerda-Henkel-Stiftung zur Restaurierung der 14 dort erhaltenen Gebäude wurde gerade bewilligt, berichtet Antonia Schmidt. Die letzte Entscheidung über die Zukunft der Sammlung hat aber die Stadt Stade. Ihr hat Karl Braun sie 1934 geschenkt.

Copyright © 2025 TAGEBLATT | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.