TStader Schätze aus Kolonialzeit: Die Geschichte eines besessenen Botanikers

Valerie Asiimwe Amani vor ihrer Installation „Home is a double-edged Sword“ im Schwedenspeicher. Foto: Richter

In Stade sind Künstler und Wissenschaftler aus Tansania zu Gast. Mit deutschen Kollegen arbeiten sie Kolonialgeschichte auf - und zeigen eine spektakuläre Schau.

Landkreis. „Gehen Sie hinein, keine Angst. Sie dürfen auch über die Teppiche laufen“, sagt Valerie Asiimwe Amani. Die Besucher beim ersten Rundgang im Schwedenspeicher zögern vor dem Raum, den die Künstlerin aus Tansania gestaltet hat.

Im Inneren leuchten Objekte: handgeknüpfte, reliefartige Teppiche und hölzerne Geräte auf dem Boden, Küchenmesser und Speerspitzen, die von der Decke hängen. Klänge des Regenwalds und eine Marimba sind zu hören. Die Künstlerin hat sie in der Usambara-Region aufgenommen.

Die Forschungsstation Amani zu Karl Brauns Zeiten. Foto: Karl Braun/Museen Stade

Einige der Objekte stammen von dort und lagen viele Jahrzehnte unbeachtet in Stader Magazinen - Schätze aus einer Zeit, in der Deutsche im heutigen Tansania eine unrühmliche Rolle spielten.

Mit „Deutsch-Ostafrika“ wollte das Kaiserreich sich einen „Platz an der Sonne“ sichern und mit Kolonialmächten wie England und Frankreich gleichziehen. Dabei spielte ein Mann eine Rolle, der später in Stade landen sollte: Karl Braun.

Fleißige deutsche Botaniker hinterlassen invasive Pflanzen

Der 1870 geborene Botaniker arbeitete ab 1904 für das Kaiserlich Biologisch-Landwirtschaftliche Institut Amani in den Usambara-Bergen im heutigen Tansania. Botaniker wie er sollten dazu beitragen, die Landwirtschaft in der deutschen Kolonie lukrativ zu gestalten. Sie experimentierten im großen Stil und führten 3000 Spezies aus aller Welt ein.

Deutschlands Kolonialträume platzten schon 1916. In nur 14 Jahren nach der Gründung der Amani-Station 1902 haben die fleißigen deutschen Botaniker aber Spuren hinterlassen, die bis in die Gegenwart schmerzhaft spürbar sind. Im Regenwald der Usambara-Berge, einer der artenreichsten Regionen des Planeten, drohen von ihnen importierte invasive Arten die heimische Flora und Fauna zu verdrängen.

Schuhe aus Giraffenfell aus der Sammlung Karl Braun. Foto: Museen Stade

Im Zweiten Weltkrieg übernahmen die Briten die Kolonie. Karl Braun und seine Kollegen ließen sie aber noch vier Jahre vor Ort weiterarbeiten. Brauns Tagebücher zeugen von der Leidenschaft, mit der er dort Wissen und Dinge sammelte.

Er schleppte auch fast drei Tonnen Kulturgüter aus Tansania zurück nach Deutschland, wo er ab 1921 die Zweigstelle Stade der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft leitete. Kurz vor seinem Tod übergab er seine Sammlung an die Stadt Stade.

Besessener Botaniker: Fluch und Segen für Forscher

„Er war besessen“, sagt Valerie Asiimwe Amani mit Blick auf die eng beschriebenen, mit detailreichen Zeichnungen versehenen Seiten aus seinen Tagebüchern. Nur kleine Auszüge sind im Schwedenspeicher-Museum ausgestellt. Wie Museumsdirektor Sebastian Möllers berichtet, begann Karl Braun schon im Alter von 15 Jahren, sein tägliches Journal zu führen und setzte dies bis zu seinem Tod 1935 fort.

Auch sonst dokumentierte Karl Braun obsessiv: 30.000 Seiten Material, darunter viele Fotografien, stehen den Forschern der Stader Museen und ihren Kollegen vom National Institute for Medical Research in Tansania zur Verfügung.

Im Mai 2022 starteten sie das Projekt „Die Sammlung Karl Braun und die Rolle des Amani-Instituts während der deutschen Kolonialzeit in Tansania“. Es wird von der Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste gefördert, die in Stade auch eine Stelle für die Kulturwissenschaftlerin Lea Steinkampf finanziert.

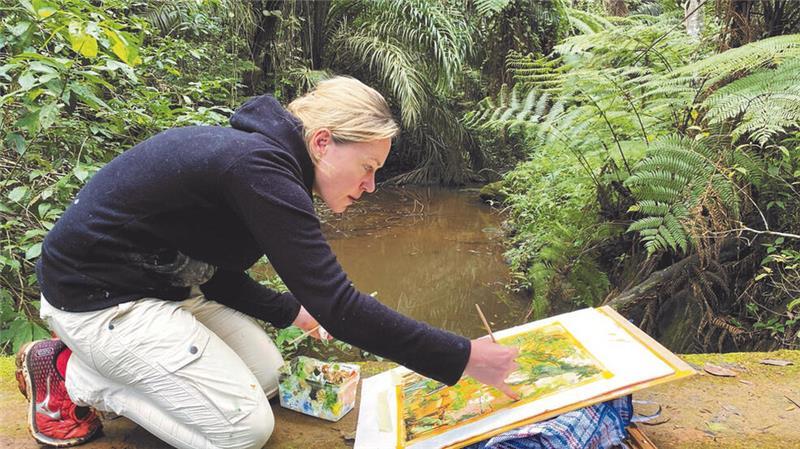

Die Künstlerin Yvette Kießling malt in Amani. Foto: Museen Stade 2023

„Dass Karl Braun uns so viel Material hinterlassen hat, ist Fluch und Segen zugleich“, sagt Lea Steinkampf. Museen mit Kulturgütern aus der Kolonialzeit gibt es viele, doch seine Dokumentation ist in ihrem Umfang beispiellos und die Aufarbeitung sehr aufwendig.

Karl Braun hatte ein breites Interessenspektrum und war nicht nur Botaniker, sondern auch Pharmakologe. Hunderte Einheimische arbeiteten in den Plantagen rund um das Amani-Institut und produzierten neben großen Mengen Schokolade unter anderem Kokain für die deutschen Truppen, berichtet Sebastian Möllers.

Deutsche schmiedeten Pläne für den Fall eines Aufstands

Mit Einheimischen wurden trügerische Abkommen geschlossen, um unter legalem Anschein Besitz zu erlangen. Die Bevölkerung wurde teils in Reservate ausgesiedelt. Allein in Amani arbeiteten an der Seite einer Handvoll deutscher Botaniker bis zu 300 Einheimische in Labors, Gärten und Plantagen. Ging das Geld aus, wurden sie kurzerhand in Naturalien bezahlt, was für Spannungen sorgte. Karl Braun berichtet, dass die Deutschen geheime Pläne für den Fall eines Aufstands schmiedeten.

Nach dem Ende des britischen Kolonialismus wurde die Amani-Forschungsstation an die tansanische Regierung übergeben. Es gibt die Station immer noch - als Teil des National Institute for Medical Research, wie dessen heutiger Leiter Dr. Victor Mwingira berichtet, der auch die Station leitet.

Der Ort, an dem sie liegt - voller Wasserfälle, im Gebirgsregenwald und mit einer unglaublich vielfältigen Flora und Fauna - sei ein sehr besonderer. Es sei ihre Hoffnung, ihn zu einem Anziehungspunkt für Interessierte aus aller Welt zu machen.

Die mehr als 100 Jahre alten Gebäude sind bis heute teils gut erhalten und werden genutzt. Wie es dort aussieht, zeigen Filme in der Ausstellung. Andere Gebäude könnten saniert werden, um einen vollständigen Eindruck des historischen Ensembles zu vermitteln, sagt Sozialwissenschaftler Dr. Peter Mangesho. Sie seien auf der Suche nach Partnern, um das umzusetzen.

Dem kolonialen Blick Perspektiven entgegensetzen

Die aktuelle Ausstellung „Amani kukita | kung’oa“ (gepflanzt | entwurzelt) setzt sich aus verschiedenen Perspektiven mit der Geschichte der Forschungsstation auseinander. Dem kolonialen Blick von Karl Braun setzt sie den Blick aus Tansania entgegen - nicht nur den heutigen, sondern auch den historischen: Ein Zeitstrahl in Form eines Tisches, der sich durch die Ausstellung zieht, erzählt von der langen Kulturgeschichte eines Landes, das als Wiege der Menschheit gilt, aber auch von der deutschen Geschichte.

Eine weitere Dimension öffnet die Zusammenarbeit mit drei Künstlerinnen, die das Projekt begleitet haben: Valerie Asiimwe Amani, die zurzeit in Oxford promoviert, zeigt ihre Installation „Home is a Double-Edged Sword“ im Schwedenspeicher. Rehema Chachage, die derzeit in Wien promoviert, hat die gesamte Ausstellung kuratiert und zeigt eigene Arbeiten und eine berührende Videoinstallation im Kunsthaus. Dort sind auch die farbenfrohen Arbeiten der Leipziger Künstlerin Yvette Kießling zu sehen, die sich schon länger mit der Migrationsgeschichte von Pflanzen in Tansania beschäftigt. Sie hat das Team in Tansania begleitet und ist beim Malen vor Ort mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen.

Aus einer Videoinstallation im Kunsthaus: Die Künstlerin und Kuratorin Rehema Chachage beim Weben. Foto: Rehema Chachage

Beim Besuch der Ausstellung bietet es sich an, im Schwedenspeicher zu beginnen und dann ins Kunsthaus zu gehen. Mittwochs um 17.30 Uhr und sonntags um 15 Uhr gibt es dialogische Ausstellungsrundgänge (6 Euro zuzüglich Eintritt) - an diesem Sonntag in Anwesenheit des internationalen Künstler- und Forscher-Teams. Das Rahmenprogramm für alle Altersgruppen ist vielfältig, weitere Informationen dazu gibt es unter www.museen-stade.de.

Lesen Sie auch: