TExtremwetter: Altländer wollen die Wassermassen bei Starkregen bändigen

Positiv oder negativ für das Ortsbild? Die naturnahe Böschung an der Jorker Hauptwettern in Borstel ist umstritten. Foto: Vasel

Bei Starkregen kommt die Jorker Hauptwettern an ihre Grenzen. Doch das Gewässer kann nicht vergrößert werden. So sollen Jork und Borstel vor dem Absaufen bewahrt werden.

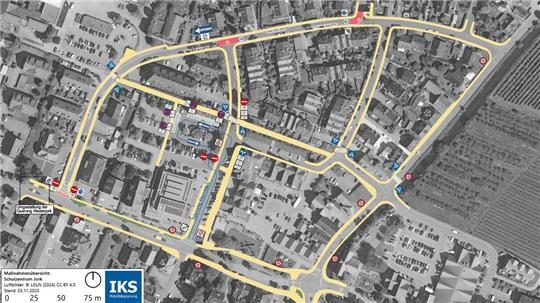

Jork. Bei Extremwetterlagen kommt das Entwässerungssystem in Jork und in Borstel immer wieder an seine Grenze. Die Gemeinde Jork investiert deshalb zwei Millionen Euro in neue Pumpwerke in den Wohngebieten, um die Wassermassen bei Starkregen zu bändigen. Regenrückhaltebecken wurden nämlich erst ab den 1990er Jahren in Baugebiete angelegt, daher fehlt Stauraum.

Biodiversität

T Refugialgewässer: Altländer baggern ihr neues Paradies

Wasserserie

T Menschen in der Marsch im Würgegriff des Klimawandels

Das ist fatal, denn die Wettern und Gräben sind lediglich auf die Entwässerung von landwirtschaftlichen Flächen ausgelegt worden. So kommt die Jorker Hauptwettern, diese entwässert die Marsch von Ladekop bis Borstel, bei einem Starkregen bei Niederschlägen von 20 Millimetern (20 Liter pro Quadratmeter) an ihre Grenzen.

Nach dem Weihnachts-Hochwasser 2023 stellte sich die Kommunalpolitik die Frage, ob das künstlich angelegte Marschengewässer weniger ökologisch unterhalten und stärker ausgebaggert werden sollte oder kann, damit der Niederschlag schneller in Richtung Elbe abgeführt wird.

Sand und Schlamm müssen raus aus den Wettern

Für Verbandsvorsteher Hartmut Quast vom Unterhaltungsverband Altes Land ist ein einfaches „Bagger marsch“ jedoch keine Option. In Borstel und in Jork ist der Platz durch die Kanalmauern begrenzt. Insbesondere der Bereich zwischen St.-Matthias-Kirche und Rathaus „ist ein Engpass“, so Quast.

Das Problem: Bei einer Vertiefung würden die Mauern und die Häuser in die Hauptwettern rutschen. Sediment wie Sand habe sich hier nicht abgelagert. Gebaggert werden müsse allerdings auf der Höhe der Brücke an der Umgehungsstraße (K26). Hier habe sich Sand auf einer Länge von bis zu 100 Metern abgelagert. Und auch die Osterladekoper und Westerladekoper Wettern leiden unter Verstopfung, sie sollen jetzt in einem Dreijahresprogramm entschlammt werden. Das werde den Abfluss verbessern.

Als Notfalllösung bei Starkregen strebt der Verband an, verstärkt Wasser aus der Osterladekoper Wettern über die Königreich-Westmoorender Wettern und den Westmoorender Schöpfwerkskanal am Schöpfwerk in Königreich in die Este zu pumpen. Das würde die Jorker Hauptwettern entlasten. Doch bei dem Weihnachts-Hochwasser 2023 habe es an einigen Tagen bis zu 250 Millimeter geregnet.

Im Bereich der Umgehungsstraße hat sich Sand in der Wettern abgelagert. Foto: Vasel

Mittel- und langfristig werde das Problem nur durch einen großen Wurf gelöst werden können, ist sich Quast mit dem FDP-Ratsherrn Peter Rolker einig. Denn Marschgewässer wie die Jorker Hauptwettern haben in der Regel kaum oder gar kein Gefälle.

Wenn der Wasserstand in der Elbe niedrig ist, kann die Marsch über die Siele in Hahnöfersand West beziehungsweise Ost entwässert werden - über die Freiflut. Siele sind verschließbare Gewässerdurchlässe im Elbdeich. Über das Schöpfwerk in Borstel kann das Wasser aus der Wettern in die Borsteler Binnenelbe gepumpt werden. Diese Pumpen seien ausreichend.

Größter Altländer Wasserspeicher verschlickt weiter

Die Krux: Unter anderem bei Sturmfluten oder Hochwasser kann das Wasser nicht weiter in die Elbe geleitet werden, solange es an der Elbe keine Schöpfwerke gibt. Das Niederschlagswasser muss in der Borsteler Binnenelbe zwischengespeichert werden. Doch die Binnenelbe leidet unter zunehmender Verschlickung.

Seit der Elbvertiefung von 1999 ist das Unterwassergebirge um 70 Zentimeter gewachsen. Jedes Jahr kommen 15.000 Kubikmeter Sediment hinzu. Das Speichervolumen verringert sich stetig. Mittlerweile fehlen 600.000 Kubikmeter Stauvolumen. Aktuell können bei Starkregen nur noch 400.000 Kubikmeter Wasser aufgenommen werden. Das entspricht einer Niederschlagshöhe von 20 Millimetern. „Das ist ein unhaltbarer Zustand“, so Rolker.

Stauvolumen fehlt: Blick in den verschlickten Borsteler Hafen. Foto: Vasel

Schlick und Klei müssen raus. Dieser ist deichbautauglich. Deich- und Unterhaltungsverband sowie der Landkreis Stade prüfen die Ausbaggerung der Binnenelbe und hoffen auf Landesmittel. Doch die Schaffung von mehr Stauvolumen ist für Rolker und Quast nur ein erster Schritt.

Schutz vor Sturmflut

T Kommt das Mega-Sperrwerk in der Elbmündung?

Bei der geplanten klimawandelbedingten Deicherhöhung müssten die Freiflut-Siele durch Schöpfwerke ersetzt werden, um die Binnenelbe und die Hauptwettern über Pumpen auch in die Elbe entwässern zu können, wenn der Wasserspiegel außendeichs höher ist.

Ökologisches Potenzial muss gesichert werden

In der Jorker Hauptwettern ist baulich wenig möglich. Sie kann nicht vergrößert werden. Teile der CDU sahen in der Öko-Böschung eine Beeinträchtigung des Ortsbildes und ein Hindernis beim Abfluss. Doch die naturnahe Böschung muss erhalten werden.

Heike Braack vom Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) unterstrich im Jorker Bauausschuss, dass die Wasser- und Bodenverbände heute nicht mehr allein die „Abführung der Niederschläge gewährleisten müssen“. Der Gesetzgeber verlange, dass durch schonende Gewässerunterhaltung „gutes ökologisches Potenzial“ erreicht beziehungsweise gesichert wird.

Die Mahd erfolgt einseitig im Wechsel, um FFH- und Rote-Liste-Arten wie Schlammpeitzger und Libellen zu schützen. Das dient nicht nur dem Naturschutz, sondern sichert auch den Obstbau. Denn mehr naturnahe Gewässer waren 2015 die Gegenleistung für praktikablen Pflanzenschutz in der Marsch.

Engpass: Die Mauern zwischen Kirche und Rathaus engen die Wettern ein. Foto: Vasel

Copyright © 2025 TAGEBLATT | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.