TWindkraft im Alten Land plötzlich vom Tisch – aus einem bestimmten Grund

Einer von 13 welterbewürdigen Traditionskernen im Alten Land: Blick auf das Haupthaus des Harms-Hofes von 1606 in Königreich. Foto: Vasel

Die Investoren sitzen längst in den Startlöchern: Mehr als 150 Millionen Euro wollen sie im Alten Land in die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien investieren. Was möglich ist – und was auf einmal nicht mehr.

Jork. Der Landkreis Stade hat die DKC Kommunalberatung GmbH aus Köln mit einem Fachgutachten beauftragt. Kernfrage: Wie können Altländer ihren Beitrag zur Energiewende leisten und gleichzeitig die welterbewürdige Kulturlandschaft schützen? Jetzt hat Projektmanager Fabian Tempelmann von der DKC im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Regionalplanung einen ersten Einblick in das Gutachten für die geplante Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) gewährt - und das wird nicht allen Altländern und Investoren gefallen.

Vor zwei Jahren hatte Niedersachsen das Alte Land im Landesraumordnungsprogramm (LROP), auch auf Betreiben des Kreises sowie der Samtgemeinde Lühe und der Gemeinde Jork, zum Vorranggebiet „Kulturelles Sachgut“ erklärt - auf dem Weg zum Welterbe. Seitdem trägt es den Stempel „Historische Kulturlandschaft“ und spielt raumplanerisch in einer Liga mit den Welterbestätten im Harz, wie dem Bergwerk Rammelsberg, der Altstadt von Goslar und der Oberharzer Wasserwirtschaft.

Energiewende: Warum das Alte Land geschützt wird

Niedersachsen wollte damit das Obstanbaugebiet mit der mittelalterlichen Siedlungs- und Flurstruktur der Marschhufendörfer mit langgestreckten schmalen Parzellen und vielen historischen Landschaftselementen schützen. Grundlage der Welterbebewerbung waren 13 Traditionskerne mit Denkmälern wie Höfen, Deichen und Kirchen der hochmittelalterlichen Holler-Kolonisation.

Auch Baugesetzbuch und Raumordnungsprogramm schützen die Landschaftselemente bereits. Doch mit der Doppelsicherung über das LROP wurde der Schutz verstärkt. „Raumbedeutsame Planungen, die wertgebende Bestandteile oder das Gebiet als Ganzes in seiner Wertigkeit erheblich beeinträchtigen, sind unzulässig“, sagt das Landwirtschaftsministerium. Das heißt: Große Windkraftanlagen und neue Autobahnen sind im Alten Land tabu, neue Wohn- und Gewerbegebiete oder Dachkirschenanlagen hingegen möglich.

Gleichwohl sei als Beitrag zur Energiewende ein Interessenausgleich zwischen Welterbe, Sicherung des Obstbaus und Ausbau der erneuerbaren Energien notwendig, so Tempelmann. In der Novelle des Baugesetzbuchs hätten die Erneuerbaren eine gesetzliche Stärkung erfahren, von überragendem öffentlichen Interesse sei die Rede. Nach Einschätzung von Juristen werden erneuerbare Energien sich häufiger gegenüber den Belangen des Denkmalschutzes durchsetzen. Der Internationale Rat für Denkmalpflege (Icomos) und die Unesco werden allerdings beim Welterbe-Siegel hart bleiben.

Photovoltaik ist begrenzt möglich

Was heißt das alles? Tempelmann geht davon aus, dass Photovoltaik auf Dächern auch im Bereich der Traditionskerne mit Einschränkungen möglich sein werden. Der Blick dürfe aber nicht beeinträchtigt werden. Ein Beispiel: Im Bereich des Altenteilerhauses in Guderhandviertel von 1587, des ältesten Fachwerkgebäudes des Alten Landes, wären die Dachflächen der Nachbargebäude auf der Nordseite tabu, auf der (ertragreicheren) Südseite könnte Solarstrom erzeugt werden.

Bei Solaranlagen auf Dächern soll(te) es im Bereich der Traditionskerne/Denkmäler abgestufte Einschränkungen - von bis zu 100 beziehungsweise 200 Metern - geben, um das Postkartenidyll nicht zusätzlich zu stören. Kriterien: Sichtbarkeit und Material. Das soll den Gemeinden unter anderem bei der Frage helfen, wo Dach-PV in Gestaltungssatzungen erlaubt werden soll.

Das Foto zeigt eine Versuchsanlage für Agri-PV im Alten Land. Foto: Vasel

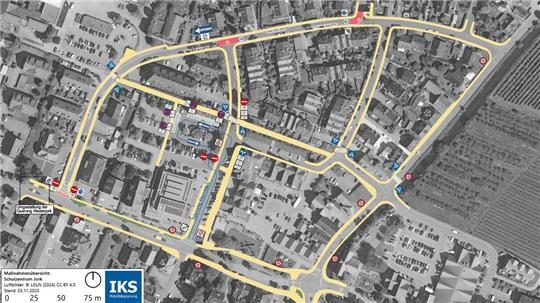

Bei den Agri- und Freiflächenphotovoltaik-Anlagen schlägt der Gutachter der Politik - und letztlich den Gemeinden und dem Kreis - einen Kriterienkatalog für Genehmigungen zum Schutz der Kulturlandschaft vor - unter anderem Schutzzonen rund um Traditionskerne (Abstand: 500 Meter), relevante Straßenzüge (Abstand: 250 Meter) und noch intakte Beet-Graben-Strukturen der Holler-Kolonisation.

Solarstrom und Äpfel ernten: Die Karte zeigt die Flächen (farbig), die im Alten Land für Agri-PV-Flächen geeignet wären. Größere Agri-PV-Anlagen (raumbedeutsam) wären höchstwahrscheinlich nur auf den grünen Flächen denkbar. Foto: DKC Kommunalberatung

Wenn Tempelmann sich bei der Chaussee-Regelung durchsetzt, wäre die 35 Millionen Euro teure Agri-Photovoltaik-Anlage von Milvio Energy für 6220 Haushalte auf 18,4 Hektar südlich der L140 zwischen Mittelnkirchen und Jork-Hinterdeich tot. „Raumbedeutsame Anlagen“, mit einer Fläche von mehr als fünf Hektar, wären demnach lediglich in der Nähe von A26/Hinterdeich, kleinere Agri-PV-Anlagen versteckt inmitten der Obstplantagen denkbar.

Klimaschutzregion

T Altes Land und Horneburg: Bürgermeister setzen auf legale Klimakleber

Windkraft im Alten Land ist tot

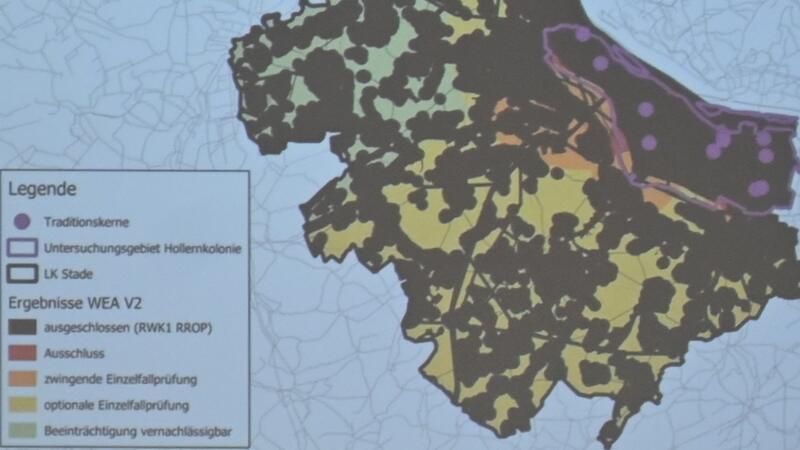

In Sachen Windkraft können die Investoren einpacken. Gutachter, aber auch der Chef-Planer im Kreishaus, Simon Grotthoff, und Kreisbaurätin Madeleine Pönitz gehen davon aus, dass sich im Schutzgebiet kein großes Windrad drehen wird. Offen ist, ob Kleinwindanlagen unter 50 Metern möglich sein werden.

Große Windkraftanlagen könnten laut Gutachten lediglich in einem Streifen an der A26 errichtet werden - außerhalb der Grenzen der Samtgemeinde Lühe und der Gemeinde Jork. Foto: DKC Kommunalberatung

Auch außerhalb muss über visuelle Wirksamkeitsstudien geprüft werden, ob die mehr als 220 Meter hohen Anlagen die Traditionskerne zu stark beeinträchtigen. Eine erste Karte zeigt: Am Rande des Alten Landes, an der A26, wäre Windkraft im Bereich der Samtgemeinde Horneburg möglich, das gilt auch für das Repowering des Windparks in Agathenburg. Das Gutachten soll in den kommenden Wochen vorliegen.

Branchenstudie: Windkraft-Ausbau lohnt sich für Kommunen

Ein deutlicher Ausbau der Windenergie kann sich für Kommunen in Niedersachsen und die ansässige Wirtschaft laut einer Branchenstudie finanziell lohnen. Das Beratungsunternehmen Deutsche Windguard hat im Auftrag des Landesverbands Erneuerbare Energien am Beispiel des Landkreises Rotenberg ausgerechnet, wie die Kommunen und Wirtschaft vor Ort vom Ausbau profitieren könnte. Die Ergebnisse wurden am Mittwoch in Hannover vorgestellt.

Bis 2040 könne der Landkreis demnach mit bis zu 1,1 Milliarden Euro rechnen, hieß es. Davon entfalle der Großteil von 725 Millionen Euro auf die regionale Wirtschaft, etwa in Form von Pachtzahlungen oder Aufträgen, zum Beispiel für die Verlegung von Kabeln und Fundamentarbeiten. Bis zu 370 Millionen Euro entfielen auf die Kommune, insbesondere durch die Gewerbesteuer und die geplante Akzeptanzabgabe. Diese sieht vor, dass Anlagenbetreiber künftig pro erzeugter Kilowattstunde Strom 0,2 Cent an die Gemeinde zahlen müssen.

Der Landkreis Rotenburg hatte die Studie gefördert, weil er besonders von den geplanten Windkraft-Flächenzielen für Niedersachsen betroffen ist: Perspektivisch sollen vier Prozent der Landkreisfläche für Windenenergie genutzt werden. Das entspreche einer Vervierfachung des jetzigen Werts, sagte Landrat Marco Prietz (CDU). Die Zahl der Windparks im Landkreis könnte dadurch von heute 15 auf mehr als 80 steigen.

Energieminister Christian Meyer (Grüne) sagte, gerade der ländliche Raum werde von der Energiewende profitieren. „Das macht uns sturmfest, klimaneutral und wirtschaftlich stark, darüber bin ich sehr froh“, sagte Meyer.

Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Regionalplanung tagt im Kreishaus in Stade. Foto: Vasel