TDer Bau der Super-Leitung: So werden die Suedlink-Kabel verbuddelt

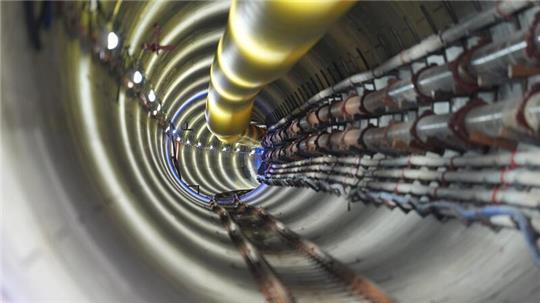

Einblick: So liegt das Kabel (ein fünf Zentimeter langes Stück zu Demonstrationszwecken) später im Schutzrohr unter der Erde. Foto: Klempow

Rote Rohre liegen vor Oldendorf, in Burweg gibt es neue Wege und eine Schotterfläche zwischen Horsterbeck und Bahn - Vorzeichen der Suedlink-Trasse. Was passiert da genau?

Burweg. In Burweg kommt zusammen, was den Bau der Suedlink-Leitung besonders macht: Bauweisen, Boden und eine Bahnstrecke. Und überhaupt soll im besten Fall der gesamte Bau spurlos im Boden verschwinden. Über 700 Kilometer soll die Stromleitung ab 2028 Energie vom Norden der Republik in den Süden schicken, knapp 45 Kilometer davon liegen im Landkreis Stade.

Baufirmen beziehen Büro in Burweg

Burweg liegt im Baulos 3 (Abschnitt 3) der Suedlink-Trasse. Vier Firmen haben als Arbeitsgemeinschaft (Arge) den Auftrag von Netzbetreiber Tennet bekommen, die Super-Stromkabel in diesem Abschnitt zu verlegen: Matthäi, Wähler, Vorwerk und Bohlen & Doyen. Ihr Büro hat die Arge im ehemaligen Weinhof Burweg an der B73 bezogen.

Spatenstich

T Megaprojekt Suedlink: Eine Stromautobahn der Superlative

Der Abschnitt, in dem die Arge zuständig ist, beginnt knapp 1,6 Kilometer nach dem Ende des kleinen Elbtunnels, durch den die handbreit dicken Kabel von Schleswig-Holstein unter der Elbe hindurch in den Landkreis Stade bis nach Hamelwörden führen. Nach 43 Kilometern endet Abschnitt 3 hinter Kutenholz an der Landkreisgrenze.

Fluss- und Bahnquerung

Timo Möller steht auf der grauen Fläche in Burweg, rundum nur Wiesen. Möller ist Bauleiter bei der Firma Matthäi. „Das wird später alles wieder abgefahren“, sagt er. Deshalb trennt auch ein festes Vlies die Schotterschicht und das darunter liegende Gras zwischen der Horsterbeck und dem Bahndamm.

Suedlink-Baustelle in Burweg: Ein festes Vlies trennt Schotter und Grünland. Die Baumreihe im Hintergrund flankiert die Bahnstrecke. Foto: Klempow

„Baustelleneinrichtungsfläche“ heißt das großflächige Grau. Es musste viel mehr Material für die Tragschicht aufgefahren werden als gedacht. „Der Baugrund ist hier besonders schlecht“, sagt Möller. Der Marschboden ist zu nass. Unter den Schotter sind Drainagerohre gezogen worden.

Boden muss geschützt werden

Für die Grundwasserabsenkung wurden Pumpen installiert. „Das Wasser muss erst raus aus dem Boden, bevor wir rein können“, sagt Möller. Das gilt für die offene Bauweise mit Gräben, die nach dem Verlegen der Schutzrohre und Kabel wieder zugedeckt werden. Der schützenswerte Oberboden müsse dabei separat gelagert werden, ergänzt Möller.

Suedlink-Baustelle in Burweg. Foto: Klempow

Die geschlossene Bauweise ist ein HDD-Verfahren. Die drei Buchstaben stehen für das englische Horizontal Directional Dilling - eine horizontale Spülbohrung. „Boden wird dabei nicht bewegt. Auf einer Länge von bis zu einem Kilometer wird unterbohrt“, erklärt Theresa Kaussen. Sie ist Referentin für Bürgerbeteiligung und bei Tennet Ansprechpartnerin für Politik, Verbände und Presse.

Im Norden wird häufiger gebohrt

Die Anteile der beiden Bauweisen halten sich beim Suedlink-Bau die Waage. Richtung Norden wird aber mehr gebohrt, also die geschlossene Bauweise. „Das liegt an den nassen Böden hier und an den vielen Querungen von Straßen und Flüssen“, so Kaussen.

Theresa Kaussen steckt als Referentin für Bürgerbeteiligung tief in der Materie und hat auf fast alle Fragen zum Bau der Suedlink-Leitung eine Antwort. Foto: Klempow

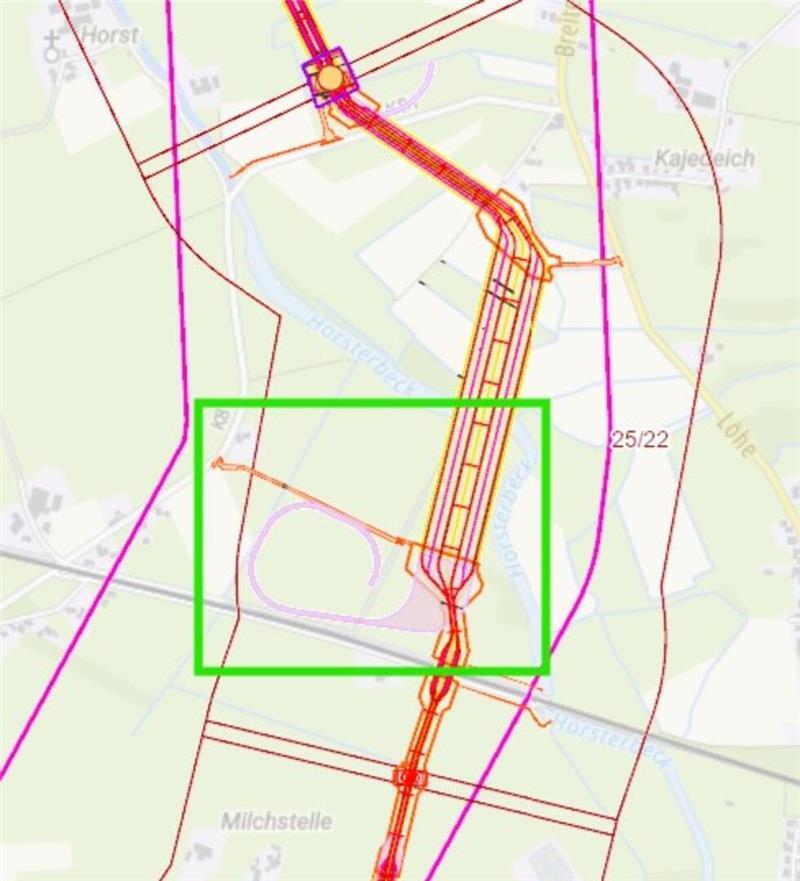

In Burweg trifft die Leitung per Bohrverfahren unter der Horsterbeck hindurch ein. Danach folgt ein kurzes Stück in der offenen Bauweise bis zu einem Schacht. Von dort aus müssen die Stromkabel unter dem Bahndamm verlegt werden. Damit beginnt die dritte und seltenere Bau-Variante.

Die Baustelleneinrichtungsfläche in Burweg befindet sich im grün umrandeten Bereich zwischen der Horsterbeck, nördlich und östlich, und dem als graue Linie erkennbaren Bahndamm. Rot markiert ist die geplante Stromleitung. Foto: Tennet

„Dort wird es einen Mikrotunnel geben“, sagt Theresa Kaussen. Gebaut werden ein Start- und ein Endschacht. „Dazwischen wird ein Stahlrohr als Tunnel durchgepresst“, beschreibt Möller. Das Stahlrohr hat einen Durchmesser von 65 Zentimetern. Drei Mikrotunnel sollen im Abschnitt 3 jeweils unter Bahnschienen hindurchführen, in Burweg und an zwei Stellen nördlich von Kutenholz.

Spezialauftrag Mikrotunnel

Für das Bohren der Mikrotunnel an diesen drei Standorten ist das Spezialtiefbauunternehmen Sonntag zuständig. Bevor das mit seiner kleinen Tunnelbohrmaschine anrückt, werden die HDD-Abschnitte abgearbeitet, dann die Leitungen in Gräben verlegt. Aber so weit ist es in der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten noch nicht.

Vom Materiallager in Oldendorf aus werden die roten Schutzrohre zu den Baustellen transportiert. Bauleiter Timo Möller von der Firma Matthäi ist zugleich Sicherheitsbeauftragter. Foto: Klempow

Noch geht es darum, Wege und Plätze zu bauen, 96 Zufahrten gibt es auf diesem Abschnitt. Die roten Schutzrohre werden dort platziert, wo sie später in den Boden sollen. In Hagenah sind sie abseits der B74 Richtung Schwinge ebenso zu sehen wie auf dem Acker zwischen Oldendorf und Kuhla.

Kabel werden nachts geliefert

Gebaut werden auch Abspulplätze. Das hat einen Grund: Ein Meter Kabel wiegt 40 Kilo, auf einer Kabeltrommel sind zwischen ein oder zwei Kilometer Kabel aufgerollt - eine Trommel kann bis zu 100 Tonnen wiegen. Die Kabel werden nachts als Sonderfahrten angeliefert und tagsüber per Kabelzug in die Schutzrohre gezogen und geschoben, bis zur nächsten „Vermuffungsstelle“. Dort werden die roten Schutzrohre in Containern zu einer Leitung verschweißt.

„So ein Trassenbau ist schon besonders“, sagt Timo Möller mit Blick auf die Wiesen in Burweg. Die Tiefbauer sind zu Gast auf den Flächen, der Boden soll keinen Schaden nehmen - und am Ende soll die Super-Leitung fast spurlos verschwunden sein.

Copyright © 2025 TAGEBLATT | Weiterverwendung und -verbreitung nur mit Genehmigung.