TVon der Nazi-Diktatur zur Demokratie: Buxtehudes Weg zur Modellstadt

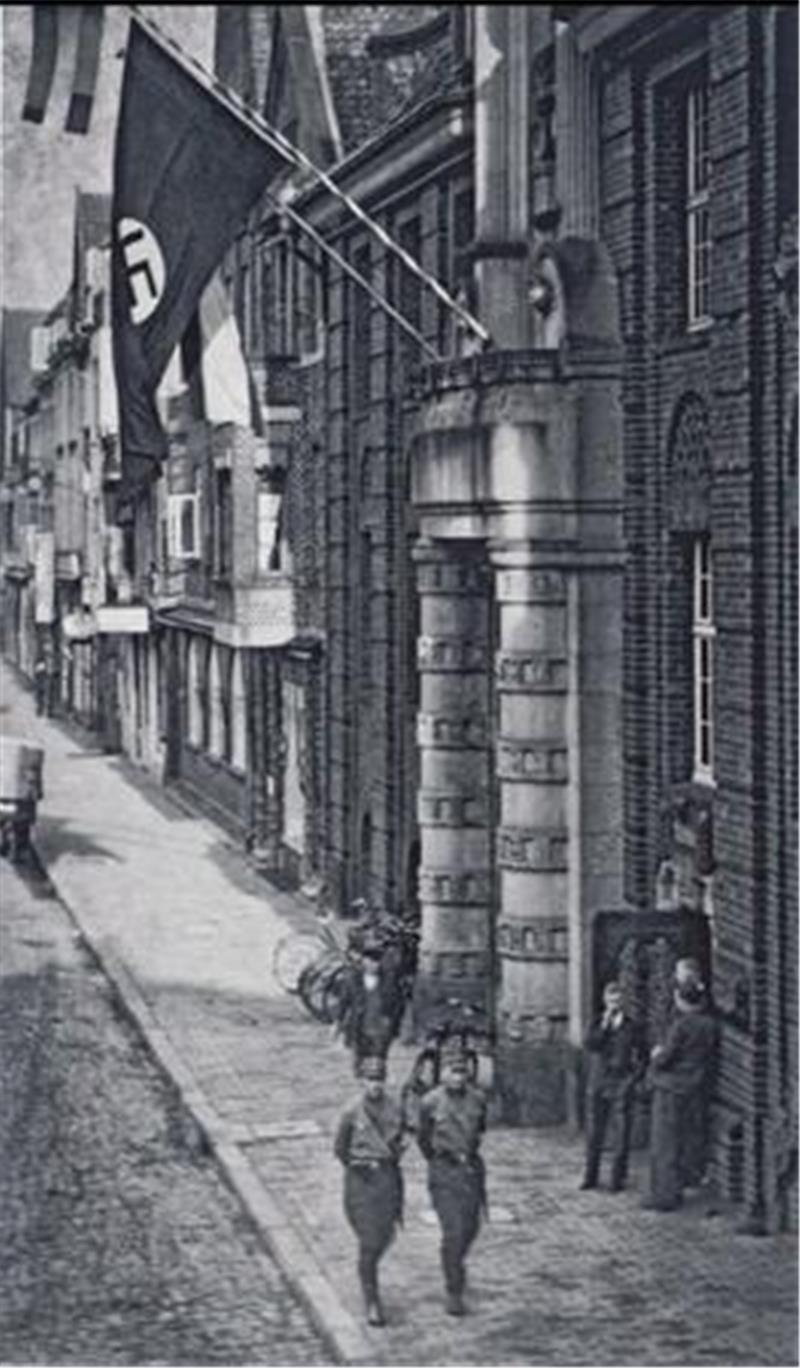

In den 1930er Jahren wehen in der Langen Straße Hakenkreuz-Flaggen. Foto: Tageblatt-Archiv

Buxtehudes Weg von der Kleinstadt zur modellhaften Wachstumsstadt: Im Rahmen der großen Feier zu 75 Jahren Grundgesetz erklärte ein renommierter Historiker die Entwicklung der Stadt von der Machtübernahme 1933 bis zur Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.

Buxtehude. Der historische Ratssaal im Rathaus in Buxtehude war der passende Ort für einen spannenden historischen Gang durch die jüngere Geschichte Buxtehudes und die dunklen Jahre der NS-Zeit. Seit Juli 2021 arbeitet der freie Historiker Prof. Dr. Norbert Fischer, der an der Universität Hamburg lehrt, an seiner Studie über die Jahre des Nationalsozialismus in Buxtehude.

Neues Buch zu Buxtehudes NS-Zeit erscheint im Herbst

Unterstützt wird er von Wolfgang Schilling, der sich im Stadtarchiv vor allem mit der Geschichte der Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen beschäftigt. Die Studie soll in diesem Herbst als Buch erscheinen.

Zeitgeschichte

T NS-Richter schicken fünf Altländer Schlachter ins Zuchthaus

Zeitgeschichte

T Wie Rudolf Welskopf gegen die Nazis in Buxtehude kämpfte

Im Rahmen der Feierlichkeiten zu 75 Jahre Grundgesetz referierte Fischer zu Buxtehudes Weg von der Kleinstadt zur modellhaften Wachstumsstadt - und er startete am Anfang der Nazizeit.

In Buxtehude gelang die Machtübernahme der NSDAP nur mit brutaler Gewalt. Am 30. März 1933 besetzte die SA das historische Rathaus und setzte Bürgermeister Johannes Krancke ab. Die NSDAP hatte bei der letzten verhältnismäßig freien Wahl am 5. März in Buxtehude keine Mehrheit bekommen.

Späterer Bürgermeister wird von den Nazis eingesperrt

Gegner wie der spätere SPD-Bürgermeister Wilhelm Geerken kamen in willkürliche Schutzhaft, wurden gedemütigt und misshandelt. Buxtehude blieb in den ersten Jahren für die Nazis schwieriger. Die seit der Eingemeindung von Altkloster starke Arbeiterschaft leistete Widerstand.

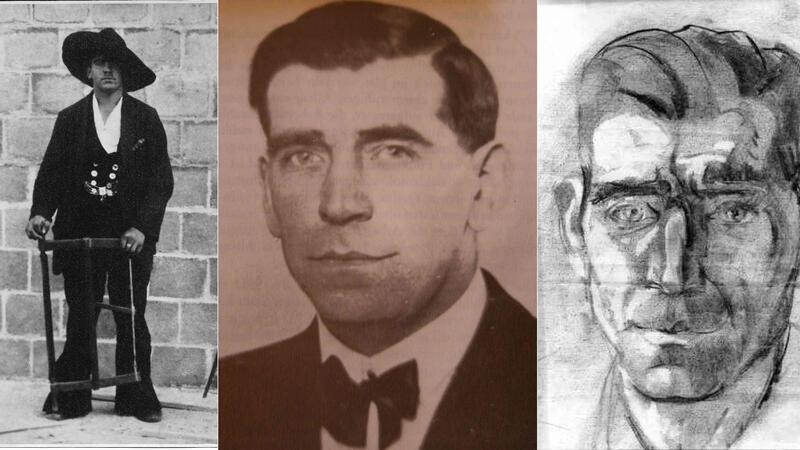

Zimmermann, Widerstandskämpfer und Reichsbahner: Rudolf Welskopf (geboren am 26. August 1902 in Borstel, gestorben am 17. Januar 1979 in Ost-Berlin). Foto: Stadtarchiv

Höhepunkt der Verfolgung war der Buxtehuder Hochverratsprozess im März 1935 gegen die, von Rudolf Welskopf geleitete, im Untergrund wirkende KPD-Widerstandsgruppe. Welskopf überlebte Krieg und NS-Zeit. Buxtehude ehrt ihn mit einer Plakette am Stadtarchiv und einer Straße mit seinem Namen im Neubaugebiet Giselbertstraße.

Die SA stürmt das Rathaus: Die dunkle Zeit beginnt

Nach dem Rathaus-Sturm begann die Gleichschaltung von Institutionen, Vereinen und Organen. Auch das TAGEBLATT war linientreu auf NS-Kurs. Die Zeitung war bei der Aufarbeitung trotzdem eine wichtige Quelle, weil sie im Gegensatz zu vielen anderen Blättern fast bis zum Kriegsende 1945 erschien.

Die SA patroulliert vor dem Buxtehuder Rathaus. Foto: Tageblatt-Archiv

Für Menschen, die aus der sogenannten Volksgemeinschaft ausgeschlossen wurden, war die NS-Zeit auch in Buxtehude schlimm. Es gab Buxtehuder Euthanasie-Opfer wie Dorothea Schulz und ermordete Juden wie Adolf Schickler, der 1943 mit seiner Frau nach Theresienstadt deportiert wurde und dort ums Leben kam.

Die Seite der Täter: Der Lehrer Johannes Langelüddeke wollte als Volkssturm-Führer die Stadt bis zum letzten Mann verteidigen. Die Kapitulation der Wehrmachtsverbände in Buxtehude verhinderte das. Trotzdem leitete Langelüddeke ab 1949 das Stadtarchiv.

Fanatische Texte im Buxtehuder TAGEBLATT

„Vor allem aber ist der Lehrer, Heimatforscher und nationalsozialistische Kulturfunktionär Wilhelm Marquardt zu nennen“, sagt Norbert Fischer. Er vertrat in seinen im Buxtehuder TAGEBLATT abgedruckten Texten teilweise fanatisch nationalsozialistische Ideologie und konnte dennoch - nach politisch bedingter Internierung nach Kriegsende - zum Abschluss seiner Laufbahn noch als Schulleiter sowie in Ehrenämtern und als Autor wirken.

Buxtehude nach Kriegsende Flüchtlingsstadt

Buxtehude war auch Brennpunkt der Flüchtlingsaufnahme. Das begann bereits 1943 mit den verheerenden Bombenangriffen der Alliierten auf Hamburg während der Operation Gomorrha. Teilweise kamen am Buxtehuder Bahnhof im Juli und August 1943 Tausende Menschen pro Tag an. Viele blieben Jahre oder Jahrzehnte.

Das Hitlerjugend-Heim bei der Einweihung 1940. Heute ist das Gebäude das städtische Jugend-Freizeitzentrum. Foto: Stadtarchiv Buxtehude

Die Flüchtlingswelle nach Kriegsende verschärfte die Situation. Buxtehudes Bevölkerung verdoppelte sich von 1933 zu 1946 auf 13.000 Menschen.

Weg zum wohlhabenden Mittelzentrum

Die Notwendigkeit auf die Probleme der Flüchtlinge zu reagieren und die Hamburg-Nähe waren laut Norbert Fischer dann auch die Gründe dafür, dass Buxtehude sich nach Währungsreform und Grundgesetz in ein wohlhabendes Mittelzentrum verwandelte.

Der Historiker Norbert Fischer und Sebastian Merkel, Leiter des Stadtarchivs in Buxtehude. Foto: Wisser

Menschen und Betriebe aus Hamburg siedelten nach Buxtehude um. Fischer: „Buxtehude und das Hamburger Umland waren in vieler Hinsicht ein Modellfall für die Modernisierungsprozesse in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.“