Das Landjahr: Wo die Nazis die Jugend erzogen

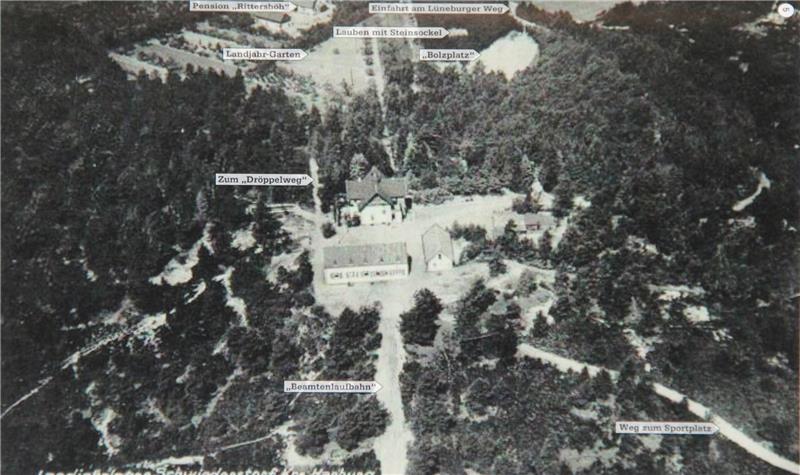

Die Luftaufnahme aus den 1930er-Jahren zeigt die Anlage im weitläufigen Gelände auf der Anhöhe am Alten Postweg. Fotos Archiv Leonhardt

Im Wald bei Schwiederstorf schlummert ein fast vergessenes Kapitel Lokalhistorie. Am Alten Postweg verdichtet sich die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Der Landsitz eines Hamburger Reeders war Erziehungsheim der Nazis, Flüchtlingslager und Schullandheim.

Premium-Zugriff auf tageblatt.de für nur 0,99 €

Jetzt sichern!

Immer wenn Konrad Leonhardt auf die Frage nach seinem Wohnort antwortete: „Oben am Alten Postweg“, kommentierten das ältere Schwiederstorfer mit der Bemerkung „Ach, beim Landjahr“. Doch auf seine Nachfrage, was es damit auf sich habe, bekam er stets nur vage Antworten, erinnert sich Leonhardt. 1995 war der studierte Germanist und spätere Öffentlichkeitsarbeiter für die Hamburger Wasserwerke mit seiner Frau von Hamburg an den Alten Postweg gezogen, wo das Paar zuvor schon eine Wochenendunterkunft gehabt hatte.

Doch in keiner der lokalen Chroniken fand Leonhardt Hinweise auf die Historie seines neuen Wohnorts, und so begab sich der historisch interessierte Geisteswissenschaftler selbst auf Spurensuche. In Gesprächen mit älteren Einheimischen, Zeitzeugen, Recherche in Archiven und alten Zeitungsberichten forschte der heute 71-Jährige jahrelang und fügte aus vielen Puzzleteilen das Bild eines wechselvollen Geschehens zusammen. 2017 hat er die Ergebnisse seiner akribischen Recherche in eine Chronik münden lassen, die unter dem Titel „Vom Leben und Wohnen in Schwiederstorf auf dem Dröppel“ ein spannendes Stück Lokalhistorie dokumentiert (und auch direkt über ihn bezogen werden kann). „Es ist unglaublich, wie sich hier das Weltgeschehen gespiegelt hat“, kommentiert Leonhardt seine Funde.

Angefangen hatte alles 1911, als sich das Reeder-Ehepaar Bode aus Altona einen Traum erfüllt und sich auf der Anhöhe bei Schwiederstorf ein großes Heide-Grundstück kauft. Von dem fast 100 Meter hohen, damals noch unbewaldeten Dripperberg, auch „Dröppel“ genannt, geht der Blick bis zum Litberg nach Sauensiek und weit übers Elbtal. 1913 bauen sich Bodes ein repräsentatives Landhaus und lassen einen englischen Garten anlegen. Doch die Freude an ihrem Landsitz währt nicht lang. Der Erste Weltkrieg setzt dem Reeder schwer zu, und Ende der 1920er-Jahre verliert sich Bodes Spur.

Das erste Landhaus der Hamburger Reeders Bode um 1927 und heute mit Konrad Leonhardt im Vordergrund.

1927 erwirbt der Hamburger „Verein Landheim für weibliche Handwerkslehrlinge“ das Haupthaus und baut es zum Schullandheim um. Ein 70 Meter tiefer Brunnen wird gebohrt und sichert die Wasserversorgung für eine größere Anzahl von Menschen. Der Stall wird ausgebaut, sodass Schülerinnen darin untergebracht werden können. Doch schon 1931 geht auch diese Episode zu Ende. Die Weltwirtschaftskrise lässt die Arbeitslosigkeit steigen, die Schülerzahlen sinken.

Dann schlägt die Stunde der Nationalsozialisten auf dem „Dröppel“. 1934 führen die Nazis das Landjahr ein. Im gesamten Reichsgebiet entstehen Lager, in denen die 14- bis 15-jährigen Volksschulabsolventen aus den Großstädten ein dreiviertel Jahr lang fernab der Heimat im NS-Sinne erzogen und indoktriniert werden. So auch in Schwiederstorf. Auf dem „Dröppel“ ziehen Mädchen und Jungen aus dem Ruhrgebiet ein. Der Ziergarten der Bodes wird zum Nutzgarten umgestaltet, bereits 1933 haben Arbeiter des Freiwilligen Arbeitsdienstes in der Nähe der Anlage einen Sportplatz gebaut.

1939 weht die Hakenkreuzflagge über dem Landjahrlager.

Über das Lagerleben berichtet das Buxtehuder Tageblatt 1934: „Nach straffer Ordnung verläuft sowohl der innere als auch der äußere Dienst. Morgens um 6 Uhr Wecken durch Lieder, Morgengymnastik, Besorgung des Heims oder leichte Beschäftigung bei den Bauern der Umgegend. Mittags Ruhe, Sport, und dann vor allem Schulung ... Das Erziehungsziel im engeren Sinne lautet: Ordnung Gehorsam, Fleiß, Sauberkeit und Sparsamkeit. Erziehung zum deutschen Menschen.“ Verhasst ist den Mädchen und Jungen die „Beamtenlaufbahn“ – als Schneise im Wald noch heute zu erkennen. Wenn es gilt, jemanden zu bestrafen, muss er soundsoviel mal die „Beamtenlaufbahn“ vom Schlafhaus bis zu einem Quellteich rauf und runterlaufen, berichtet Leonhardt.

1944 müssen die Mädchen das Lager räumen. 50 Hitlerjungen aus einem evakuierten Jungenlager aus dem Warthegau auf der Flucht vor den Russen ziehen in Schwiederstorf ein. Knapp vier Wochen bleiben den 14- bis 16-jährigen Jungen noch, ehe sie vor den anrückenden Engländern über Daerstorf abziehen. Zwölf von ihnen sollen mit einer Panzerfaust bewaffnet gen Elstorf gezogen sein, um einen Panzer abzuschießen, berichtet Leonhardt. Damit ist die Ära des Landjahrlagers beendet. Nach Kriegsende ziehen Flüchtlinge auf dem „Dröppel“ ein. Schon ein halbes Jahr später leben 21 Erwachsene und 17 Kinder im Lager, auf der Suche nach einer neuen Existenz.

In den 1950er-Jahren ist die Anlage Schullandheim für Buxtehude.

Ab 1951 bevölkern wieder junge Menschen den Hügel: Das Haus wird Schullandheim für die Buxtehuder Oberschule, die heutige Halepaghen-Schule. Ganze Jahrgänge erholen sich dort vom Schulalltag und unternehmen Ausflüge zum Karlstein und zur Schlangenfarm in der Bachheide – bis der Schulverein 1955 aus finanziellen Gründen das Heim aufgeben muss. Danach ist das Anwesen noch zwei Jahre lang Filmstudio. Heute ist es wieder in privater Hand, mehrere Familien leben in der friedlichen Idylle, die ihre wechselvolle Geschichte nicht erahnen lässt.