Videospiele als Kulturgut - "Dylan war erst der Anfang"

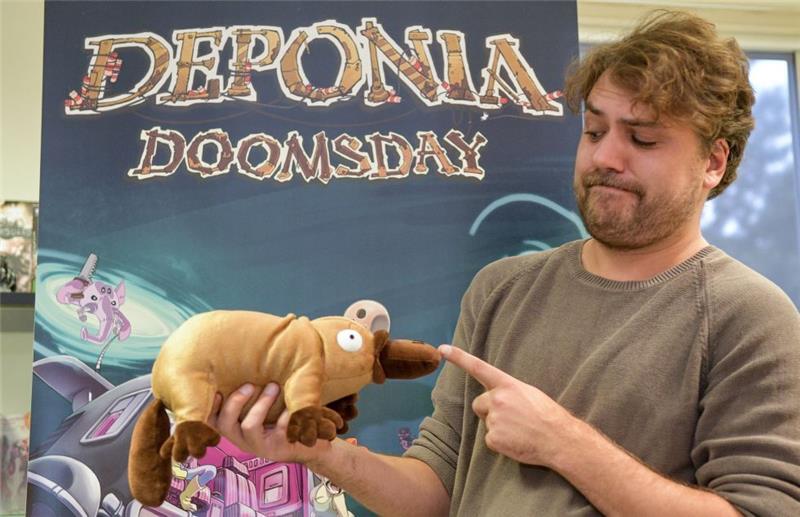

Der Computerspieleentwickler Jan Müller-Michalis alias Poki hält am Mittwoch, 26. Oktober, in Hamburg eine Stofffigur aus einem seiner Spiele in der Hand. Das Storytelling in Computerspielen hat für Poki viel mit Literatur zu tun. Foto: Heimken/dpa

Der Hamburger Computerspieleentwickler "Poki" will mit Spielen Geschichten erzählen. Dass das funktioniert, ist inzwischen auch in Buchverlagen angekommen. Für Literatur-Puristen könnten deshalb schwere Zeiten anbrechen.

Premium-Zugriff auf tageblatt.de für nur 0,99 €

Jetzt sichern!

Ein bisschen verschlafen sieht er aus, doch das ändert sich, sobald der Hamburger Computerspieleentwickler Poki zu den virtuellen Welten befragt wird, die er sich tagtäglich ausdenkt. Dann fallen ihm gleich tausend Beispiele und Anekdoten ein, dann lacht er, rudert mit den Armen und zeichnet mit dem Finger unsichtbare Skizzen in die Luft.

Poki, der eigentlich Jan Müller-Michalis heißt, ist ein Star in der deutschen Gaming-Szene. Und das, obwohl der Kreativdirektor eines Computerspieleentwicklers im Hamburger Stadtteil Niendorf in seinen Spielen nicht auf seichte Unterhaltung setzt. Im Mittelpunkt stehen die "ganz großen Fragen". Mal geht es um Umweltverschmutzung, mal um den Spagat zwischen dem "echten" Leben und dessen Inszenierung in den sozialen Netzwerken. Fast immer geht es um die Frage nach individueller Freiheit und um moralische Entscheidungen. Meistens aber geht es um all das gleichzeitig.

In "Edna bricht aus", dem ersten Spiel, das Poki 2008 noch als Student entwickelte, wacht Hauptcharakter Edna plötzlich eingesperrt in eine Weichzelle auf. Ihre Erinnerung ist ausgelöscht. Ihr sprechender Stoffhase Harvey empfiehlt ihr, den Leiter der psychiatrischen Einrichtung die Treppe herunterzustoßen, um fliehen zu können. Dem Spieler ist da bereits klar, dass Edna schon einen anderen Menschen auf dem Gewissen hat.

"Meine Geschichten drehen sich immer um Konflikte, die ich für unauflösbar halte", sagt der 39-Jährige. Im Fall von Edna sei das die Frage nach dem "Schlechten", dem Triebhaften im Menschen. "Bei Sigmund Freud wird das als "Es" bezeichnet", sagt er. Die Frage, ob die Moral siegt oder Ednas "Es" - und ob Edna wieder auf die Welt losgelassen wird, überlässt "Poki" den Spielern. "Sie können stets selbst entscheiden, wo sie hingehen und mit wem sie sprechen. Das ist das Grundprinzip", sagt er.

"Ich suche mir einen Konflikt - dann grabe ich solange, bis ich glaube, den Kern gefunden zu haben. Und dann warte ich, bis mir die verrückten Sachen einfallen, die später in den Spielen auftauchen." Dabei könnten sprechende Stoffhasen herauskommen, Planeten voller Müll oder wildgewordene Schnabeltiere. So gut wie jeder mögliche Dialog und jede denkbare Bewegung eines späteren Spielcharakters müssen eingeplant werden. "Die besten Ideen kommen nachts, wenn man unter der Dusche steht, an der Ampel oder im Auto", sagt "Poki". Weil aber kreative Arbeit keinen Anfang und kein Ende habe, schlafe er eigentlich nie. "Das war besonders bei den ersten Spielen krass. Ich arbeite daran."

Seine Arbeitsweise, auf Assoziationen zu warten und so lange nachzudenken, bis sich aus lauter Mosaiken eine zentrale Spielidee entwickelt, hat sich auch in Pokis Sprache eingeschlichen. Vielleicht ist es auch umgekehrt - und es ist diese Art zu denken, die den Spielen ihre Form gibt. Viele seiner Antworten erinnern an die "Bewusstseinsstrom"-Schreibtechnik von William Faulkner, dem Literatur-Nobelpreisträger von 1949. Es sind frei fliegende Gedanken, Satzfragmente, die in endlos erscheinenden Nebensatzgeflechten irgendwann zur Ausgangsfrage zurückkehren.

Das Storytelling in Computerspielen hat für Poki ohnehin viel mit Literatur zu tun. "Mir persönlich geht es darum, im Medium Computerspiel Geschichten zu erzählen", sagt er. "Und dafür bieten Computerspiele einfach unendlich viele Möglichkeiten." Das würden inzwischen sogar große Verlage anerkennen: ein Kölner Verlagshaus hat Pokis Unternehmen mit dem Entwurf eines Computerspiels für Ken Follets Roman "Die Säulen der Erde" beauftragt.

Simone Grünwald, die die Romanfiguren für das Spiel entwirft, sagt: "Am Ende soll man das Buch nicht nur nacherleben, sondern die Geschichte auch beeinflussen können." Die Literarisierung der Gaming-Szene - und umgekehrt - schreite voran. Angesichts von Pokis Zukunftsvisionen könnten Literatur-Puristen, die schon bei der Nobelpreis-Vergabe an den Musiker Bob Dylan Bauchschmerzen bekamen, deshalb in Zukunft schwere Magenkrämpfe bekommen: "Warum sollte nicht eines Tages ein Spielenentwickler den Nobelpreis kriegen? Wir machen auch Kultur", sagt Poki. (dpa)