Als der Buxtehuder Bahnhof noch Schranken hatte

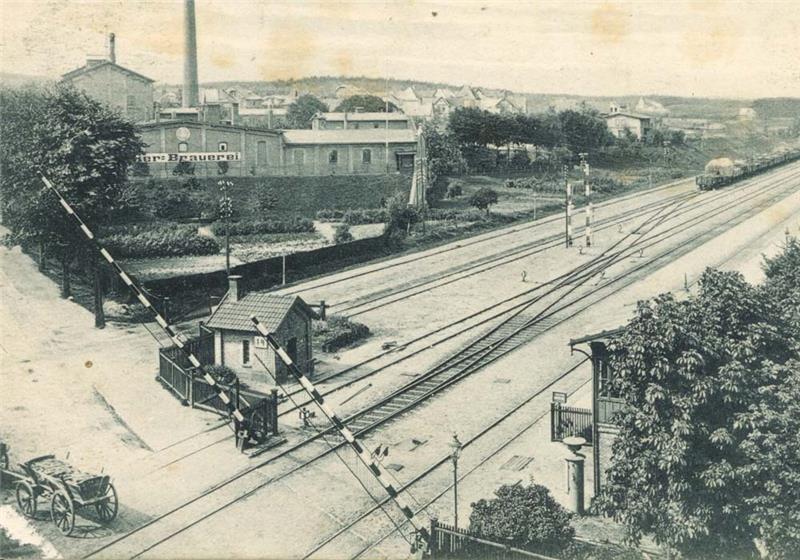

Bahnübergang zwischen Buxtehude und Altkloster: Links oben ist die „Unterelbe’sche Bierbrauerei Actien Gesellschaft“ zu sehen. Foto: Stadtarchiv

Bis Ende der 1980er Jahre staute sich der Verkehr in Buxtehude, wenn der Zug einfuhr. Heute stehen die Bahnschranken nur dort, um an die Zeiten ohne Unterführung und Ellerbruch-Tunnel zu erinnern. Angefangen hatte alles 1881: Der Buxtehuder Bahnhof im Wandel der Zeit.

Im April 1881 sahen die Altklosteraner und die Buxtehuder zum ersten Mal die dampfende Fahne der Eisenbahn. Mit ihrem Siegeszug (und dem Bau der Chausseen) verlor der Hafen schlagartig an Bedeutung, die Verkehrsströme veränderten sich. Mit dem Schnellzug der Unterelbe‘schen Eisenbahn waren die Hamburger – vom Hauptbahnhof aus – um 1911 in 47 Minuten in Buxtehude. Wenn die Bahn einfuhr, staute sich der Verkehr. Bis Ende der 1980er Jahre war das so. Das Bahnhofsgebäude liegt rechts – versteckt hinter Bäumen. Südlich des Bahnübergangs ist die „Unterelbe’sche Bierbrauerei Actien Gesellschaft“ zu sehen.

Bier und Bahn, das lohnt sich. Daran glaubt der Kommunalpolitiker und Kaufmann Carl Hermann Richter junior. Die Stadtsparkasse glaubt an das Projekt und gibt 150 000 Mark Kredit. „Den Erfolgen einer mit besten Einrichtungen versehenen Bierbrauerei sieht man mit großen Erwartungen entgegen“, heißt es in einem Fremdenführer von 1892. Das Bier wird mit der Eisenbahn auch an Kunden in Hamburg geliefert. Doch auch die allerbeste Bahnverbindung hilft nicht, als 1892 in Hamburg die Cholera ausbrach. Der Bierabsatz bricht zusammen. Auch der Hinweis, dass die Brauerei ihr Brauwasser aus dem eigenen gesunden Grundwasserbrunnen fördert, hilft wenig.

Der Fußgängertunnel von 1987, die Seniorenresidenz und der Bahnhof. Die Deutsche Bahn will das Bahnhofsgebäude von 1881 (rechts hinten) verkaufen. Foto: Vasel

1895 ist die Aktiengesellschaft bankrott, der Bierbrauer Albert Bostelmann aus Tostedt bekommt bei der Zwangsversteigerung den Zuschlag. Im Jahr 1918 wird die Brauerei von dem Mühlenbesitzer Hastedt erworben und 1921 – nach einem Feuer in der Mühle am Fleth – in eine Nudelfabrik umgewandelt. 1936 wird der Betrieb von Birkel übernommen, 1988 schließt das Unternehmen das Werk, die Produktion wird nach Süddeutschland verlagert.

1996 wird die alte Fabrik abgerissen. Seit Ende der 1990er Jahre bewegt die Nutzung des exponierten Eckgrundstücks die Gemüter – auch als Standort für ein Verwaltungsgebäude der Stadt Buxtehude (bis 2004) und einen Verbrauchermarkt ist Birkel bis 2004 im Gespräch. Das scheitert unter anderem an einem Bürgerentscheid (1998). Stattdessen baut der Bliedersdorfer Investor Hans-Hinrich Schulz 2007/2008 ein Alten- und Pflegeheim mit Läden und Restaurant im Erdgeschoss, seit 2014 gehört es der K & S -Unternehmensgruppe aus Sottrum. Übrigens: Auf dem Areal südlich der Bahnlinie befand sich seit dem Mittelalter die Gerichtsstätte, noch 1893 hieß das Flurstück ‚Hexenwiese‘. Zum S-Bahn-Start 2007 entstehen auf dem Bereich des alten Kleinbahnhofs 151 Parkplätze.

Zurück zum Bahnhof: In der Kaiserzeit strömen die Ausflügler aus Hamburg mit dem Dampfer und der Bahn nach Buxtehude und Neukloster, von den Ausflugslokalen geht es in die Heide bei Ottensen oder in den Neukloster Forst. Auch die Fabriken profitieren vom Bahnanschluss. Der zweite Abschnitt von Buxtehude bis Himmelpforten wird bereits im Juli, der dritte bis nach Cuxhaven (bis 1937 gehörte die Stadt zu Hamburg) im November 1881 eingeweiht.

Bahnübergang zwischen Buxtehude und Altkloster: Links oben ist die „Unterelbe’sche Bierbrauerei Actien Gesellschaft“ zu sehen. Foto: Stadtarchiv

Die Stadt wächst und wächst. Von 1800 auf 3600 Einwohner. Nach dem Abbruch des Geesttores Mitte des 19. Jahrhunderts entstehen an der Bahnhofstraße die ersten Gartenhäuser und Etablissements wie Pepers Hotel. Um das neue Pflaster zu schonen, streut der Magistrat seit 1911 feinen Sand. Eiserne Schienen für Kutschwagen verhindern, dass die Insassen zu stark durchgeschüttelt werden. Trotz des regen Wagen- und Automobilverkehrs will der Magistrat keinen Sprengwagen kaufen. Der Geiz wird in der Zeitung kritisiert.

Kurzum: Die Eröffnung der Eisenbahnlinie bildet den Auftakt für eine „intensive Bebauung“ – erst mit Villen entlang der Linden-Allee, später (ab 1940) auch mit mehrgeschossigen Geschäfts- und Wohnhäusern. 1929 wird das Krankenhaus eingeweiht. Ende der 1960er Jahre regiert die Abrissbirne trotz Protesten aus der Bevölkerung. Die 800 Meter lange Straße erhält ihr heutiges Aussehen, fast 40 Geschäfte gibt es, 300 Menschen leben zwischen Este und Bahnhof.

Der Bahnübergang zwischen Buxtehude und Altkloster wird für etwa 100 Jahre zu einem der belebtesten Verkehrsknotenpunkte, ab den 1970er Jahren stauen sich die Autos nicht nur hier regelmäßig. Die Politik sieht Handlungsbedarf. Ab erst 1983 wird mit dem Bau der Spange (Hansestraße) inklusive eines Tunnels als Ersatz für den überlasteten höhengleichen Bahnübergang zwischen der Haupt- und Bahnhofstraße begonnen. Dabei waren die vorbereitenden Untersuchungen bereits im Januar 1980 abgeschlossen. Erst 1987 werden der Fußgänger- (Bahnhofstunnel) und Autotunnel (Ellerbruch-Tunnel) fertig. Der Bahnübergang zwischen Buxtehude und Altkloster – erst 1931 vereint – ist Geschichte. Heute quälen sich 17 800 Fahrzeuge täglich über die Spange. Ohne ihren Bau wäre die Stadt im Dauerstau versunken.