Schwedenzeit: Zwischen Kriegskunst und Prachtentfaltung

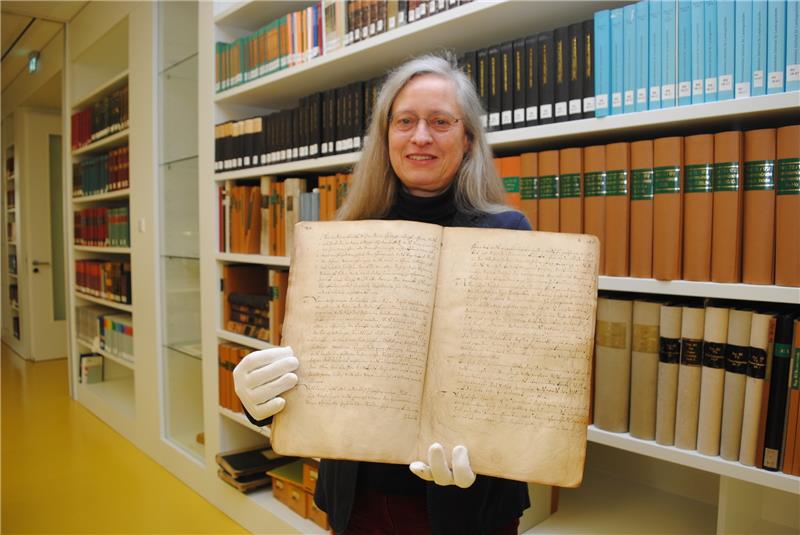

Dr. Beate-Christine Fiedler vom Landesarchiv Stade präsentiert die Regierungsordnung der Schweden für die Herzogtümer Bremen und Verden. Foto: Vasel

Bei einer Tagung zur Schwedenzeit in Stade haben Wissenschaftler und Archivare aus dem In- und Ausland die Zeit von 1648 bis 1721 lebendig werden lassen. Im Mittelpunkt standen unter anderem der erste Statthalter der Schweden und der Westfälische Frieden.

Von Björn Vasel und Grit Klempow

Ein Schiff im Hagel der Kanonenkugeln, schwedische Fahnen flattern an den Masten. In der Seeschlacht bei Fehmarn (1715) ging das schwedische Flaggschiff verloren. Das Bild der „Prinsessan Hedvig Sophia“ prangt an der Wand des Saals im Landesarchiv Stade – als „Sinnbild für die Konflikte“ zwischen den europäischen Großmächten. Um die ging es auch bei einer wissenschaftlichen Tagung.

Rund 70 Teilnehmer haben sich am 2. und 3. Februar bei einer internationalen Tagung zur Schwedenzeit im Niedersächsischen Landesarchiv Stade ausgetauscht. Wissenschaftler und Archivare aus dem In- und Ausland – unter anderem aus Schottland, Stockholm und Paris – ließen die Zeit von 1648 bis 1721 unter dem Tagungstitel „Friedensordnung und machtpolitische Rivalitäten. Die schwedischen Besitzungen in Niedersachsen im europäischen Kontext 1648 bis 1712“ lebendig werden. Anlass bot die Verzeichnung des überregional bedeutenden schwedischen Regierungsarchivs im Stader Archiv durch die Historikerin Beate-Christine Fiedler, gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

Mit dem Friedensschluss von 1648 nach 30 Jahren Krieg wurden die schwedischen Könige bis 1712 auch zu Herzögen von Bremen und Verden. Schweden war zu dieser Zeit eine Großmacht mit ehrgeizigen politischen Ambitionen im Wettstreit der Großmächte.

Der Elbe-Weser-Raum, so ein Ergebnis der Tagung, spielte dabei eine sehr wichtige Rolle, unter anderem als finanzielle Basis und wegen seiner geografischen Lage am Zugang zur Nordsee und im Grenzgebiet zu Bremen mit seinen ökonomischen Ressourcen. Unter den Einquartierungen und den hohen Steuerlasten litten nicht nur die einfachen Leute. Beschwerden fruchteten nicht. Mit dem Friedensschluss war der Krieg nicht vorbei: Von 1648 bis 1721 herrschten 38 Jahre Krieg und lediglich 36 Jahre Frieden. Aber es gab auch barocke Prachtentfaltung.

Internationale Experten tagen in Stade (von links): Professor Heiko Droste (Stockholm), Dr. Kathrin Zickermann (Schottland), Dr. Indravati Félicité (Paris), Professor Mary Lindemann (Uni Miami). Foto Klempow

Im Alltag der Spitzen von Verwaltung und Militär spielte die Darstellung von Luxus und Prunk eine große Rolle. Die Gouverneure holten Handwerker und Architekten und sorgten mit Opern und dem Ankauf prunkvoller Luxusgüter für den Anschluss des Raumes an die europäische Hochkultur. Trotz alledem: Der Tod des ersten Gouverneurs Hans Christoph von Königsmarck verhinderte, dass sich Manufakturen wie die Wachsbleicherei eines Hugenotten ansiedelten. Das hätte die Wirtschaftsgeschichte des Raumes vielleicht in andere Bahnen gelenkt.

Gleichwohl hat die Schwedenzeit ihre Spuren bis heute hinterlassen: Stade wurde als wichtigste Landesfestung in dieser Zeit zum Regierungssitz und zur Verwaltungszentrale. Bis heute sind in Stade die Königsmarck- und Güldenstern-Bastionen sichtbar. Weitere Festungen überzogen das Land, so die wichtige Carlsburg an der Geestemündung und kleinere Festungen in Rotenburg und Bremervörde. Das schwedische Militär zog Menschen aus vielen Ländern an. Schotten übernahmen als Festungskommandanten und als Befehlshaber schwedischer Regimenter und in der Landesregierung wichtige Positionen.

Die Erträge dieser spannenden Tagung sollen 2019 in einem Tagungsband publiziert werden, so die Archivleiterin Dr. Gudrun Fiedler. Übrigens: Nicht nur in Archivalien, sondern auch auf dem Meeresgrund haben sich die Überreste der Krieglust europäischer Mächte erhalten: Die „Prinsessan Hedvig Sophia“ wurde 1715 in der Seeschlacht zwischen Schweden und Dänemark bei Fehmarn schwer beschädigt; am Ausgang der Kieler Förde wurde das Schiff schließlich versenkt, damit es nicht in dänische Hände fällt. Im Jahr 2008 entdeckten Taucher das Schiff in sechs Meter Tiefe, mittlerweile steht das Wrack unter Denkmalschutz.

Nach den Schweden kamen 1712 die Dänen, sie verhökerten Bremen und Verden allerdings bereits drei Jahre später an das Kurfürstentum Hannover.

Steinreicher kleiner „Fürst“

Er galt als einer der reichsten Männer und größten Militärs seiner Zeit. In den Herzogtümern Bremen und Verden herrschte Generalleutnant Hans Christoph von Königsmarck (1605–1663) wie ein kleiner Fürst. Dabei war er ‚nur‘ Gouverneur. Doch die schwedische Krone stand bei ihm tief in der Kreide. Und so gewann von Königsmarck an Einfluss. In jungen Jahren durchstreifte er „auf tollen Raubzügen unter schonungslosen, wilden Verheerungen halb Deutschland“, auf dem Höhepunkt seiner Macht raffte ihn schließlich ein Hühnerauge dahin, berichtete Dr. Beate-Christine Fiedler vom Landesarchiv Stade bei ihrem Vortrag über die königlich-schwedischen Statthalter von 1648 bis 1712.

1645 hatte Hans Christoph von Königsmarck für die Schweden das Erzstift Bremen und das Hochstift Verden erobert – drei Jahre vor dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. Weitere Meriten verdiente sich der Krieger bei der Einnahme der Prager Kleinseite 1648. Beides stärkte die Rolle Schwedens bei den Osnabrücker Friedensverhandlungen.

Hans Christoph von Königsmarck 1651, gemalt von Matthäus Merian dem Jüngeren. Foto: Skoklosters Slott

Seit 1620 stand der altmärkische Adlige im „Teutschen Krieg“ im Dienst der Schweden. Königin Christina ernannte ihren Helden zum Gouverneur. Bei einer Visite in Stockholm ernannte sie ihn bei ihrer Krönung 1650/1651 zum Reichrat und Grafen. Als weltliche Herzogtümer wurden die Territorien zwischen Elbe und Weser im Osnabrücker Friedensvertrag von 1648 den Schweden als „ewiges“ Reichslehen übertragen – inklusive der Rechte der Bremer Erzbischöfe über die Domkapitel in Bremen und in Hamburg. Bis 1712 konnten sie sich hier festsetzen. Stade wurde Sitz der Provinzialregierung, von Königsmarck als Gouverneur zum Statthalter. Stade war Residenz und Landesfestung. Es zeigte sich, dass in dem Heerführer auch ein Verwaltungsexperte steckte – unter anderem bei der Gestaltung des Verhältnisses zwischen den neuen Landesherren und den Landständen.

1652 wurde eine Regierungsordnung erlassen, unterschrieben „mit dem Romischen Kayser gebührender Respect“ von Königin Christina. Denn ihre Provinz war immer noch ein Teil des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Die neuen Untertanen sollten in Frieden und Einigkeit bei ihrem Stand und Gewohnheit „konserviert“, vor Gewalt geschützt und „christlich sanftmütig und wohl regiert werden“. Der Gouverneur sollte die Oberinspektion über alles übernehmen – von der Kirche über das „Policeywesen“ bis zur Wirtschaft. Mit der Funktion war erhebliche Macht verbunden. Schließlich war das für Reichssachen geplante Generaldirektorium in Wismar „als eine Art Auswärtiges Amt für die deutschen Provinzen“ nicht mehr eingerichtet worden.

Die Statthalter residierten im Gouvernementshaus am Sand, auch Palais genannt. Von Königsmarck war der Erste und Nils Gyllenstierna (1698–1711) der Letzte. Ersterer war laut Fiedler „unter allen eine Ausnahmeerscheinung“. Als Einziger hatte er keine richtige Schul- und Universitätsausbildung. Er war als Edelpage am Hof des Herzogs Friedrich Ulrich in Wolfenbüttel groß geworden. Als Einziger war er dank der Donationspolitik der Krone ein Großgrundbesitzer in Bremen-Verden. „Er herrschte wie ein kleiner norddeutscher Fürst“, betonte Fiedler. Seinen Machtanspruch unterstrich der Adlige mit dem Bau der barocken Schlossanlage Agathenburg und einer Erbbegräbnisstätte in der Etats- und Hofkirche Stade.

Symbole waren ihm wichtig. So ließ er sich von Merian dem Jüngeren malen und gab eine Landkarte in Auftrag. „Macht, Einfluss und Vermögen vermehrte Königsmarck mit einer geschickten Darlehenspolitik“, sagt Fiedler. Ohne sein Geld hätte die Krone ihre Kriege nicht finanzieren können. Von 1655 bis 1662 stand sie mit 225.000 Reichstalern bei ihm in der Kreide. So konnte er sich einiges herausnehmen. Er verband persönlichen Machtausbau mit der Krone. Die Stadt Bremen konnte er sich 1654 aber nicht unter den Nagel reißen, nur die bremischen Landgebiete kamen hinzu. Er profitierte trotzdem: Die Krone musste ihm das Amt Bederkesa verpfänden.

Christinas Nachfolger König Carl X. Gustav ernannte Königsmarck 1655 zum Feldherren – er sollte nach Polen ziehen. Er sträubte sich. Auf dem Weg in den Krieg geriet er 1656 in Gefangenschaft, erst 1660 war er wieder zurück in Stade. Im Februar 1663 starb er in Stockholm. Seinen Erben hinterließ er zwei Millionen Reichstaler. Einiges davon floß in Stipendien für Knaben für Schul- und Universitätsausbildung.

Die Regierung ordnete am 10. März 1663 eine öffentliche Trauer wegen des Todes des „so hochverdienten Gouverneurn“ an. Musik und Feiern waren untersagt, auch die Kirchenorgeln sollten schweigen. Das allerdings ging der Krone zu weit. Am 4. April heißt es in einem Brief an die Regierung, „daß weiln dergleichen Ceremonie in Unsern Reich und Landen ohngebräuchlich“ seien: Öffentliche Trauer stand nur der königlichen Familie zu.

Die Kriege nach dem Frieden

Auf dem Flugblatt aus dem Jahr 1648 prangt die frohlockende Überschrift: „Der Mars ist nun im Ars.“ Aber war es wirklich so, dass der Kriegsgott einpacken konnte? Dass Gewalt, Zerstörung und Krieg nach 30 Jahren endlich durch eine neue, friedliche Ordnung abgelöst wurden? Professor Dr. Kersten Krüger (Foto) von der Universität Rostock machte in seinem Vortrag klar: Die Flugblatt-Texter hatten vergeblich frohlockt. Die Zeiten blieben nach dem Westfälischen Frieden unruhig – auch im Elbe-Weser-Raum. Krüger zeigte auf, dass ein neues militärisches Zeitalter anbrach: „Festungen sind das neue Mittel militärischer Beherrschung.“ Pommern hatte für die Schweden eine strategische Vorrangstellung, aber die Herzogtümer Bremen und Verden unter ihrer Herrschaft betrachteten sie als Außenwerke.

Um 1658 waren in Bremen-Verden sechs Kompanien mit 950 Mann stationiert, in Pommern waren es 5450 Mann – in Friedenszeiten. Im „Unfrieden“ waren es 1200 Mann, die unter anderem auch in den nachgeordneten kleineren Festungen wie Buxtehude, Bremervörde oder Rotenburg stationiert waren.

Die Zahlen zeigten die „militärische Wertigkeit“, das gelte aber nach derzeitigem Forschungsstand nicht für eine finanzielle Wertigkeit, so Krüger. Was die Finanzen anging, waren die Herzogtümer Bremen und Verden „sehr viel erfolgreicher“. Über die Kontribution, die neue Militärsteuer, wurden die Rüstungsausgaben finanziert, und zwar durchaus zu einem großen Teil durch die Landbevölkerung. In der Marsch wird die Steuer nach Fläche und Bonität erhoben, auf der Geest nach dem Viehbesitz, „und die Kätner müssen monatlich zahlen“, so Krüger. Das Land in Bremen-Verden habe eine größere Last getragen als der Adel in Pommern.

Auch für die Stadt Stade brachte die schwedische Herrschaft Veränderungen. Krüger zeigte, dass sich durch den Festungsbau ab der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts die Landschaft wandelte, der Flächenverbrauch war beachtlich. Damit „verwandeln sich die Standorte von etwas betulich, mittelalterlich befestigten Städten, deren Mauern höchstens Diebe oder Wildschweine fernhalten konnten“ zu „geometrisierten“, befestigten Standorten.

Mit ihrer Unterschrift übertrug die Königin Christina dem Statthalter die Oberaufsicht über „Kirchen- und Kriegsstaat“.

Mit dem Ausbau der Festung versprachen sich die Schweden eine Sicherung der Elbherrschaft. An der Mündung der Geeste in die Weser gründeten sie die Carlsburg, im heutigen Bremerhaven, die später aus Kostengründen wieder aufgegeben wurde. Der Aufwand beim Festungsbau war beträchtlich. Wälle mussten aufgeschüttet, Gräben gezogen und Mauern gebaut werden. Das Militär, Tagelöhner oder zum Frondienst verpflichtete Bauern mussten dafür schuften, „alles Handarbeit“, betonte Krüger.

Doch die militärische Strategie der Festungen lief sich tot. Denn Festungen hatten durchaus eine offensive Option, „sie waren attraktiv und zogen den Feind an“, erläuterte Krüger. Und letztendlich konnte keine Festung standhalten – Belagerung, Beschießung, Kapitulation lautete die immer gleiche und immer wieder erfolgreiche Strategie der Angreifer.

Auch Stade gab auf, als dänische Truppen im Großen Nordischen Krieg 1712 vor die Stadttore zogen. Vom 29. August bis zum 7. September setzten Bomben die Häuser in Brand, knapp ein Viertel der Bauten wurde zerstört.

Es war nicht die erste Belagerung für die Stadt nach 1648. Schon im Schwedisch-Brandenburgischen Krieg wurde das schwedische Stade im August 1676, nachdem 1675 schon Buxtehude kapituliert hatte, durch eine Allianz europäischer Staaten und Dänemark erobert. Seit April war die Stadt belagert worden, von einem Heer mit einer Stärke von bis zu 12 000 Mann, und blieb bis Kriegsende 1679 in alliiertem Besitz, bevor es wieder an Schweden fiel.

Durch die Bündnissysteme der europäischen Mächte bekamen auch kleinere Auseinandersetzungen große Bedeutung: „Aus jedem kleinen Konflikt wurde ein Riesenkrieg.“ In den 74 Jahren von 1648 bis 1721 gab es laut Krüger 38 Kriegs- und 36 Friedensjahre. Krügers Fazit: „Der Mars war keineswegs tot.“