David McAllister: EU-Abgeordneter auf demokratischer Mission in Bolivien

David McAllister führt als Wahlbeobachter während des Einsatzes Gespräche mit Wahlbehörden, politischen Vertretern, Medien und der Zivilgesellschaft, um ein breiteres Verständnis für den Wahlprozess zu gewinnen. Foto: McAllister MdEP

Europa-Abgeordneter David McAllister reist im August zur Wahlbeobachtung nach Bolivien. Wie solche Einsätze ablaufen und warum sie für freie Wahlen weltweit wichtig sind.

Landkreis Stade. Der Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parlaments erklärt im Interview, was ihn zu diesen Reisen motiviert.

Wo und wann wird die nächste Wahlbeobachtung durchgeführt?

Gemeinsam mit sechs weiteren Europaabgeordneten werde ich Mitte August für eine Woche nach Bolivien reisen. Am 17. August findet die Präsidentschaftswahl statt. Aufgeteilt in Teams werden wir die Rahmenbedingungen sowie den tatsächlichen Ablauf der Wahl am Sonntag an drei unterschiedlichen Orten - in der Hauptstadt La Paz, in El Alto sowie in Santa Cruz - beobachten.

Was sind die vorbereitenden Schritte, bevor Sie als Wahlbeobachter in ein Einsatzland reisen - etwa im Hinblick auf Sicherheit, Briefings oder Trainings?

Die Europäische Union ist weltweit führend in der internationalen Wahlbeobachtung. Unsere Missionen werden ausschließlich auf Einladung des Gastlandes entsandt und nur dann durchgeführt, wenn grundlegende Voraussetzungen wie Sicherheit, freier Zugang und ein angemessenes Niveau an demokratischen Standards gewährleistet sind. Der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) entscheidet in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, in welchen Ländern eine Mission sinnvoll ist. Eine Wahlbeobachtung beginnt lange vor dem Urnengang.

Bereits Wochen vorher reisen die ersten Expertenteams ins Land, um die politische und rechtliche Lage zu analysieren. Als Abgeordnete werden wir umfassend unterrichtet - etwa zu Sicherheitsfragen, zur Rolle internationaler Beobachter, zu den wichtigsten Akteuren vor Ort und zum Wahlrecht. Es gibt klare Kriterien und Verfahren, wie wir unsere Beobachtungen dokumentieren und einordnen. Diese professionelle Vorbereitung ist entscheidend dafür, dass unsere Beobachtungen glaubhaft, fundiert und objektiv wahrgenommen werden.

Wie läuft die eigentliche Wahlbeobachtung vor Ort typischerweise ab?

Am Wahltag selbst besuchen wir unangemeldet verschiedene Wahllokale - von der Eröffnung des Wahlgangs am frühen Morgen bis zur öffentlichen Auszählung am Abend. Aufmerksam beobachtet wird unter anderem, wie gut der Ablauf organisiert ist, ob die Bürger frei und ungehindert wählen können, ob das Wahlgeheimnis gewahrt wird und wie professionell das Wahlpersonal arbeitet. Während des gesamten Aufenthalts führen wir Gespräche mit Wahlbehörden, politischen Vertretern, Medien und der Zivilgesellschaft, um ein breiteres Verständnis für den gesamten Wahlprozess zu gewinnen. All diese Eindrücke fließen in den umfangreichen schriftlichen Abschlussbericht.

Wer koordiniert den Ablauf der Wahlbeobachtung im Einsatzland?

Vor Ort wird die Mission von einem sogenannten „Core Team“ getragen - das ist ein Stab aus internationalen Experten, die alle Aspekte des Wahlprozesses analysieren und koordinieren. An der Spitze steht der „Chief Observer“ - im Regelfall ein Mitglied des Europäischen Parlaments. Sie oder er vertritt die Mission nach außen, verantwortet die Medienarbeit und stellt am Tag nach der Wahl die vorläufige Bewertung vor.

Worauf achten Sie bei der Beobachtung eines Wahllokals besonders?

Es geht darum, ob die Wahl unter fairen und transparenten Bedingungen verläuft. So achte ich darauf, ob der barrierefreie Zugang zum Wahllokal für alle Menschen möglich ist. Wichtig ist, dass die Wahl in einer geordneten Atmosphäre stattfindet, dass niemand unter Druck gesetzt wird - weder vor noch während des Urnengangs. Auch die Professionalität des Wahlpersonals und die transparente und korrekte Auszählung der Stimmen sind entscheidende Punkte.

Wie viele Wahlbeobachtungseinsätze haben Sie bereits begleitet? Gibt es eine Beobachtung, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Seit 2014 waren es sieben Wahlbeobachtungen: in Uganda, Kenia, der Ukraine, Peru, der Republik Moldau, dem Libanon und Paraguay. Und nun steht Bolivien an. Jede dieser Missionen hatte ihren eigenen politischen und gesellschaftlichen Kontext, aber besonders eindrücklich war die Parlamentswahl in der Ukraine im Juli 2019. Damals - 2 1/2 Jahre vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs - war die Lage bereits angespannt, die Krim seit fünf Jahren völkerrechtswidrig besetzt. Die Gefahr gezielter russischer Einflussnahme auf die Wahlen war das zentrale Thema. Es ging um mögliche russische Cyberangriffe und Desinformationskampagnen mit dem Ziel, das Vertrauen in demokratische Prozesse zu erschüttern.

Mussten Sie bereits einen Ihrer Einsätze aufgrund von Zwischenfällen - etwa durch Proteste oder instabile Rahmenbedingungen - vorzeitig abbrechen?

Nein. In einigen Ländern war die Sicherheitslage zwar durchaus angespannt. So kam es vor acht Jahren bei den Wahlen in Kenia nach der Verkündung der Ergebnisse zu heftigen Protesten und gewaltsamen Auseinandersetzungen. Mehrere Tote und zahlreiche Verletzte waren zu beklagen.

David McAllister 2017 in Kenia. Foto: McAllister MdEP

Bei den Präsidentschaftswahlen in Uganda 2016 gab es bereits Tage vorher ebenfalls landesweit Unruhen. Trotz dieser Vorfälle mussten wir als Europäisches Parlament den Einsatz nicht abbrechen. Wahlbeobachtungsmissionen der EU finden ohnehin nur statt, wenn die Sicherheit aller Beteiligten gewährleistet ist. Sollte sich die Lage vor Ort zuspitzen, greifen umfassende Schutzmaßnahmen.

Welche konkreten Ergebnisse liefert eine Wahlbeobachtungsmission - und an wen werden diese weitergegeben?

Bereits etwa 48 Stunden nach der Wahl stellt die EU-Mission eine erste Einschätzung vor - in einer Pressekonferenz, geleitet vom Chief Observer und dem Delegationsleiter des Europäischen Parlaments. Diese vorläufige Stellungnahme fasst zusammen, wie die Wahl abgelaufen ist, was gut funktioniert hat und wo es möglicherweise Mängel gab. Einige Wochen später folgt dann ein umfassender Abschlussbericht. Darin enthalten sind auch konkrete Empfehlungen, wie der Wahlprozess künftig verbessert werden kann. Der Bericht wird den nationalen Behörden übergeben und öffentlich gemacht. Er ist ein wichtiges Instrument, um demokratische Strukturen langfristig zu stärken und Vertrauen in faire Verfahren zu fördern.

Haben Sie bereits eine Wahlbeobachtungsmission geleitet? Worin unterscheidet sich die Rolle der Einsatzleitung von der Rolle eines Wahlbeobachters?

Ja. Zwei Mal habe ich die Delegation des Europäischen Parlaments geleitet, in Kenia (2017) und in der Republik Moldau (2021). Während Wahlbeobachter sich vor allem auf die konkrete Durchführung und Dokumentation der Wahl konzentrieren, besteht die Aufgabe der Einsatzleitung darin, den gesamten Prozess analytisch zu steuern, professionell zu vertreten und die öffentliche Wirkung zu garantieren. Beide Rollen sind unverzichtbar. Eine ordentliche Mission schafft Transparenz, schützt die Integrität demokratischer Verfahren und stärkt das Vertrauen in faire politische Willensbildung - dort, wo es am meisten gebraucht wird.

Was hat Sie persönlich dazu bewegt, sich als Wahlbeobachter zu engagieren?

In vielen Ländern ist das Wahlrecht zwar gesetzlich verankert, aber seine Umsetzung steht unter Druck - sei es durch mangelnde Chancengleichheit, politische Einflussnahme oder eingeschränkte Meinungsfreiheit. Es ist etwas ganz Besonderes, vor Ort zu erleben, wie Menschen trotz schwieriger Bedingungen für ihre Stimme und ihre Zukunft einstehen. Denn Wahlbeobachtung ist nicht nur eine analytische Aufgabe, sie hat ebenso eine starke menschliche Dimension. Das ist ein konkreter Ausdruck europäischer Solidarität mit denjenigen, die sich für rechtsstaatliche Strukturen und demokratische Teilhabe einsetzen.

Seine erste EU-Wahlbeobachtungsmission führte David McAllister im Februar 2016 nach Uganda. Foto: McAllister MdEP

Wann und wo fand Ihre erste Wahlbeobachtungsmission statt?

Meine erste EU-Wahlbeobachtungsmission führte mich im Februar 2016 nach Uganda, anlässlich der dortigen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen. Der Wahlprozess war geprägt von einer aktiven politischen Debatte und einem hohen öffentlichen Interesse. Gleichzeitig war bereits damals erkennbar, dass es strukturelle Schwächen im Wahlsystem gab, insbesondere mit Blick auf die Unabhängigkeit der Wahlkommission, die Chancengleichheit der Kandidaten und die Medienfreiheit.

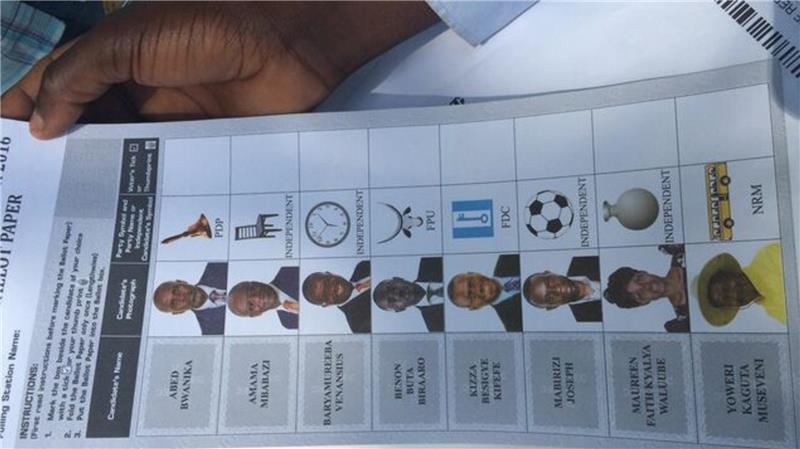

Ein Wahlzettel bei der Wahl 2016 in Uganda. Foto: McAllister MdEP

Am Wahltag selbst kam es unter anderem zu Einschränkungen in der Kommunikation, etwa durch die Sperrung sozialer Medien. Diese erste Mission war in vielerlei Hinsicht prägend. Sie hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, demokratische Prozesse nicht nur am Wahltag selbst zu begleiten, sondern auch ihr rechtliches, institutionelles und gesellschaftliches Umfeld genau zu beobachten.