Schule früher, Schule heute: Lehrer bekam zum Sprechtag einen Schinken

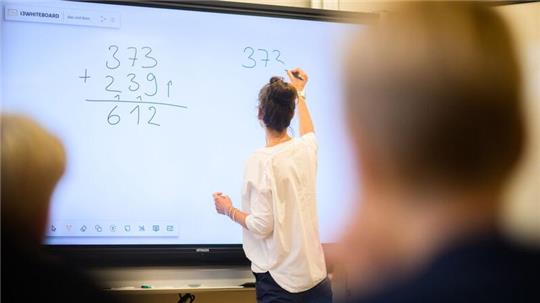

Rolf Traue demonstriert die Unterschiede zwischen der alten und neuen Schultechnik. Foto: Ralf Masorat

Bremerhavens ältester aktiver Lehrer Rolf Traue ist mit 74 Jahren noch voll im Job. Er zeigt die Unterschiede: Wie war Schule früher, wie ist sie heute? Haben sich Schüler verändert? Und warum ihm Eltern am Sprechtag einen Schinken mitbrachten.

Bremerhaven. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen: Als Bremerhavens ältester aktiver Lehrer Rolf Traue 1974 als Junglehrer in Glandorf bei Osnabrück startete, brachten ihm Eltern zum Sprechtag doch glatt einen Schinken mit.

Heute ist Rolf Traue mit 74 Jahren noch voll im Job an der Heinrich-Heine-Schule. Damals, vor 50 Jahren, unterrichtete er eine Klasse mit 45 Schülern. „Heute haben wir 20 bis 22 Schüler in einer Klasse“, zeigt er den Unterschied auf.

Eltern bringen zum Gespräch Schinken mit

„Zwei Drittel der Schüler kamen damals aus Elternhäusern mit landwirtschaftlichen Betrieben. Der Lehrer hatte eine herausgehobene Position: Bei Elterngesprächen ist es vorgekommen, dass Eltern zu mir noch ,Herr Lehrer‘ sagten und mir einen Schinken mitbrachten.“

„Das war einfach ein Dankeschön. Trotzdem musste ich den Schinken ablehnen, um mich nicht dem Vorwurf der Bestechlichkeit auszusetzen. Die Schinkenzeit ist heute vorbei“, sagt Traue und lacht.

Vom Frontalunterricht zum selbstständigen Lernen

Früher gab‘s Frontalunterricht und nur erste Ansätze für kooperative Lernformen - heute haben wir Inklusion und Binnendifferenzierung im Unterricht, mehr Teamarbeit, außerschulische Lernorte. „Wir erleben eine absolute Abkehr vom Frontalunterricht - außer in der Impulsphase“, sagt Traue. „Wichtig ist, dass die Schüler selbstständiges Lernen lernen.

Sie arbeiten in Gruppen zusammen, man muss sie teamfähig machen für das Erwerbsleben.“

Rolf Traue im Kartenraum der Heine-Schule. Foto: Ralf Masorat

Vor 50 Jahren gab es ausschließlich Tafel und Kreide, Luxus war später ein Fernseher“, erinnert er sich. Außerdem: Karten, Hefte, später einen Overheadprojektor mit Folien, eine hohe Disziplin und Lernbereitschaft. Lehrermangel war kein Thema.

Früher Karte, heute Whiteboard

Schule hat sich in 50 Jahren sehr stark verändert. „Früher hat man fast jeden Tag eine Karte aufgebaut“, erinnert sich Traue. „Dafür gab es einen Kartendienst. Die Schüler bekamen vom Lehrer den Schlüssel und mussten die Karten aus dem Kartenraum holen.“

Heute holt ein Whiteboard „die Lebenswirklichkeit in die Klasse“, sagt Traue. „Das ist fantastisch. Wir haben im Deutschunterricht kein Lehrbuch mehr, sondern alles digital.“

Früher störte Deko und Schüler wurden pariert

„Die Arbeitsmaterialien können den einzelnen Schülern zugeordnet werden und werden auf den iPads bearbeitet. Die technische Revolution ist eine Chance für selbst erlernendes Arbeiten.“

Schüler versuchen sich daran, eine Karte am Kartenständer zu positionieren. Rolf Traue. Foto: Ralf Masorat

In der alten Schule war man der Auffassung, dass dekorierte Räume stören und die Schüler „zu parieren hatten“, weiß Traue. „Heute haben wir verstanden, dass sich die Schüler in ihrem Raum wohlfühlen müssen.“

Lehrerrolle hat sich verändert

Auch die Lehrerrolle ist eine ganz andere: „Man ist heute nicht mehr der Lehrer, der sagt: Du machst das“, sagt Traue. „Der Lehrer ist Lernbegleiter, aber auch Berater, Sozialarbeiter.

Man braucht psychologische Kenntnisse, weil es mehr Schüler mit sozial-emotionalen Auffälligkeiten gibt. Hinzu kommt viel Verwaltung. Es gibt tolle Möglichkeiten, über Kompetenzfeststellungsverfahren wie KESS Lernfortschritte nachzuweisen.“

Umgang mit dem Internet: Schüler sollen Fake News erkennen

Klare Grenzen brauche es im Umgang mit dem Internet: „Den ganzen Tag daddeln gibt es nicht. Der Lehrer entscheidet, wann mit den iPads gearbeitet wird. Wir müssen den Schülern beibringen, Fake News zu erkennen.“

Traue plant für 2025 eine Klassenfahrt nach Berlin: „Wir müssen junge Menschen dazu befähigen, die Werte der Demokratie zu kennen und den Gefahren, denen diese Demokratie durch Manipulation ausgesetzt ist, entgegenzuwirken.“

Die Klasse seit dem zweiten Jahrgang begleitet

Traue ist nicht nur einer der wenigen Lehrkräfte, die jenseits der Ruhestandsgrenze noch voll im Job sind. „Ich bin vermutlich der einzige Lehrer in Deutschland, der seine Schüler auf Elternwunsch von der Grundschule, in der ich die Klasse im zweiten Jahrgang übernommen habe, bis jetzt in die neunte Klasse der Oberschule begleiten darf“, sagt er.

Ein Modell für die Zukunft?

Es sei „sicherlich ein Sonderfall, dass ein Grundschullehrer mit seiner Klasse die Schulstufe wechselt, um die Schülerinnen und Schüler bis zum Abschluss zu begleiten“, sagt auch Schuldezernent Michael Frost (parteilos). Voraussetzung sei die Lehrbefähigung, Fachbedarfe und Unterrichtsabdeckung müssten positiv geprüft werden.

„Beides war hier der Fall, insbesondere aufgrund der seinerzeit erfolgten Erweiterung der Heine-Schule“, so Frost. Für die Entwicklung der Kinder sei es „gewinnbringend, wenn eine Klasse mit ihren Lehrkräften möglichst lange gemeinsam lernt“.

Neue Grundidee für ein gemeinsames Lernen

In den Konzepten der Campus-Schulen, „die wir im Zuge der Schulneubauten entwickeln, ist die Grundidee des gemeinsamen Lernens nun auch systemisch angelegt“, so Frost.

„Die gemeinsame Unterbringung von Grund- und Oberschulen verfolgt das Ziel einer durchgängigen pädagogischen Konzeption von der 1. bis zur 10. Klasse mit entsprechender fachlicher Ausrichtung.“ Diese könne auch durch einen übergreifenden Personaleinsatz vertieft werden.