Bei den Langhalsfrauen von Chiang Rai: Kultur oder Kommerz?

Viele „Long Neck Karen“ leben als Minderheit im Norden von Thailand. Foto: Carola Frentzen/dpa

Die Langhalsfrauen der Kayan Lahwi leben in Thailand als Minderheit. Die Ringe um ihren Hals faszinieren und locken Besucher aus aller Welt. Ist das gelebte Tradition - oder „ein menschlicher Zoo“?

Chiang Rai. Am Rand der Berge nördlich von Chiang Rai sitzen Frauen vor ihren Hütten und weben flink bunte Schals. An einer Bambusstange wehen die fertigen Handarbeiten im Wind. Sie dienen als eine Art „Tauschgeschäft“: Touristen kaufen die Souvenirs und dürfen im Gegenzug Fotos von den „Long Neck Karen“ machen, deren Hälse durch Dutzende spiralförmige Messingringe in die Länge gestreckt zu sein scheinen. „Giraffenfrauen“ werden sie im allgemeinen Sprachgebrauch oft genannt, auch wenn der Begriff als Beleidigung gilt.

Ein Ausflug zu den „Karen-Langhalsfrauen“ ist schon lange eine beliebte Touristenattraktion im Norden von Thailand. Aber viele Besucher reisen mit gemischten Gefühlen wieder ab – fasziniert von der exotischen Kulisse und zugleich unsicher, ob sie Zeugen einer uralten Tradition oder Teil einer Inszenierung waren.

Schon Kinder ab fünf Jahren tragen die Messingringe. Foto: Carola Frentzen/dpa

Den herabwürdigenden Begriff „Femmes Girafes“ (Giraffenfrauen) soll ein polnisch-französischer Asienforscher geprägt haben. Unter diesem Namen tourten einige „Long Neck Karen“ seit Anfang des 20. Jahrhunderts sogar durch Großbritannien und die USA, wo sie im Zirkus und in Shows vorgeführt wurden.

Volksstamm aus dem Krisenland Myanmar

Die Frauen gehören der ethnischen Untergruppe Kayan Lahwi an und stammen ursprünglich aus Birma, dem heutigen Myanmar. Das Land leidet unter immer wiederkehrenden Konflikten, die durch den Militärputsch von 2021 erneut eskalierten und das Land in einen neuen Bürgerkrieg stürzten. Seit Jahrzehnten sind Kayan Lahwi vor der Gewalt ins Nachbarland Thailand geflohen. Ihr rechtlicher Status ist und bleibt aber problematisch. Die Bewegungsfreiheit, Arbeitsrechte und Bildungschancen sind stark eingeschränkt.

„Thailand trägt die Verantwortung, die Rechte der Menschen innerhalb seines Landes zu schützen und zu wahren – unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus und ihren Dokumenten“, sagte Shayna Bauchner, Asienexpertin bei Human Rights Watch. Wenn diese Bevölkerungsgruppen endlich offiziell in Thailand leben und arbeiten dürften, würde dies die Ausbeutung verringern „und ihnen ermöglichen, nachhaltig und in Würde zur thailändischen Wirtschaft beizutragen“, betonte sie.

Kultur oder Kommerz? Viele Besucher haben gemischte Gefühle. Foto: Carola Frentzen/dpa

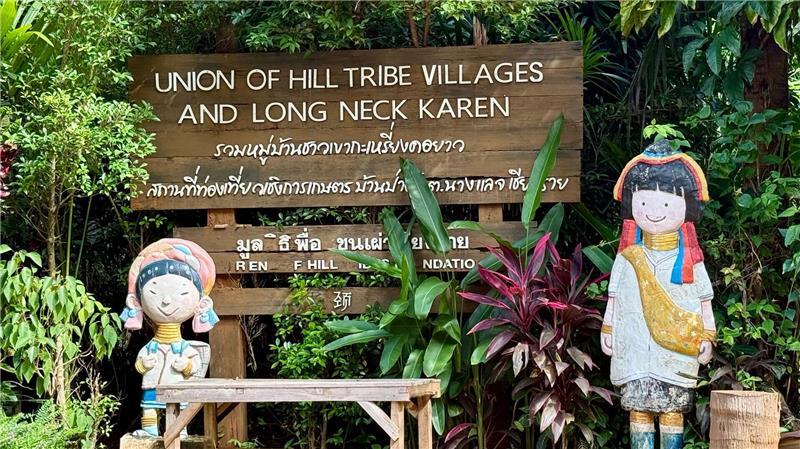

Aber von einem solchen offiziellen Status scheinen die „Long Neck Karen“ noch weit entfernt. Der Eintrittspreis in das Dorf beträgt 300 Thai Baht (etwa 8 Euro). Der Mann an der Kasse erzählt, dass das Geld an die „Union of Hill Tribes“ gehe, ein Projekt, das darauf abzielt, die Kulturen ethnischer Minderheiten zu bewahren und gleichzeitig den Tourismus zu fördern. Die Kayan Lahwi dürften dafür umsonst im Dorf wohnen und bekämen auch alle Materialien zur Herstellung von Souvenirs kostenlos zur Verfügung gestellt.

Langer Hals als Illusion

Die Frauen lächeln derweil routiniert in die Kameras, während die Ringe schwer auf ihren Schultern liegen. Sie reichen vom Schlüsselbein bis zum Kinn und erzeugen die Illusion eines verlängerten Halses - je älter die Trägerin, desto länger wirkt der Hals. Eine optische Täuschung, wie Wissenschaftler herausfanden: Das Gewicht der Messingringe drückt die Schultern und den Brustkorb nach unten und das Kinn nach oben, wodurch der Hals länger erscheint - dies belegen Röntgenaufnahmen.

Der Hals wirkt durch die Messingringe länger - aber das ist eine Illusion. Foto: Carola Frentzen/dpa

„Ab etwa dem fünften Lebensjahr bis zum 45. Lebensjahr kommen jedes Jahr neue Ringe dazu, danach nicht mehr“, erzählt Mudi, die vor 16 Jahren aus Myanmar in das Dorf geflohen ist. Auch ihre dreijährige Tochter trägt bereits kleine Messingringe um den Hals. „Nachts nehme ich sie ihr zum Schlafen aber noch ab“, sagt die 41-Jährige.

„Menschlicher Zoo“

„Einige Halsspulen sind sehr schwer und wiegen zwischen 5 und 20 Kilo“, erläutert eine Studie der Universität Chiang Mai. Die Frauen empfinden demnach das Reiben des Messings auf ihrer Haut als unangenehm und schützen ihr Kinn oder ihre Schultern oft mit weichen Tüchern. Denn der gewichtige Körperschmuck kann nicht einfach abgelegt werden, die Ringe sind fest verschlossen.

„Als ich jung war, habe ich sie einmal abgenommen und mich krank und sehr traurig gefühlt“, zitierte die „Washington Post“ vor Jahren eine Frau namens Nae Naheng. „Wenn man die Ringe nicht trägt, wird die Seele krank und man kann sterben.“ Der Titel der Reportage: „Ein Dorf oder ein Zoo?“ Die Formulierung „menschlicher Zoo“ taucht tatsächlich immer wieder in Berichten und Medien auf und löst schon lange Debatten über Ethik, Ausbeutung und Tourismus-Boykotte aus.

Woher kommt der Brauch?

Ursprünglich hätten nur Mädchen, die an einem Mittwoch mit Vollmond geboren wurden, die Ringe um den Hals tragen dürfen, erläutert die Studie aus Chiang Mai. In Thailand tragen hingegen demnach schon seit Jahrzehnten fast alle Mädchen in den Kayan-Dörfern die Spiralen, „da sie zu einem Zeichen der Schönheit geworden sind“.

Wo und wann genau der Brauch seinen Ursprung hatte, ist bis heute nicht gänzlich geklärt. In der Forschung und in Legenden kursieren mehrere Erklärungen: So könnten die Ringe die Frauen einst vor Entführungen oder Tigerbissen geschützt haben - oder auch vor dem Sklavenhandel, indem sie sie „unattraktiver“ machten. Als wahrscheinlicher gilt jedoch, dass ein länger wirkender Hals als Schönheitsideal galt und von den Männern als begehrenswert empfunden wurde.

Die Familien der Volksgruppe der Kayan Lahwi leben in Thailand unter einfachsten Bedingungen in eigens eingerichteten Dörfern. Foto: Carola Frentzen/dpa

Dass die Frauen sich das Genick brechen und sterben könnten, wenn sie die Ringe abnehmen, ist übrigens ein Mythos. „Der Hals sackt nicht zusammen, wenn die Ringe im Erwachsenenalter abgenommen werden“, heißt es auf der Webseite des anthropologischen Pitt Rivers Museums, einem Teil der Universität Oxford. „Dennoch ziehen es die meisten Frauen vor, dies nicht zu tun, da der Hals nach so vielen Jahren geschwächt, gequetscht und verfärbt ist.“

„Gemischte Gefühle“

In Internetforen wird derweil das Für und Wider eines Besuchs heiß diskutiert. „Es fühlt sich ein bisschen wie eine Show oder ein Zirkus an. Und in manchen Momenten fühlt man sich tatsächlich etwas unwohl“, schreibt ein User auf Tripadvisor. „Schrecklich! Das grenzt an Kindesmissbrauch“, kommentiert ein anderer. Aber es gibt auch positive Stimmen: „Wer Kultur liebt, sollte das nicht verpassen. Ein einmaliges Erlebnis“, berichtet eine Frau.

Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. „Ich bin mir noch immer nicht sicher, ob meine Erfahrung wirklich gut war – das Tragen dieser schweren Ringe hat in mir gemischte Gefühle hinterlassen“, erzählt ein britischer Tourist am Dorfausgang. „Trotzdem würde ich anderen raten, selbst hinzufahren und sich ein eigenes Bild zu machen.“ Nachdenklich fügt er hinzu: „Diese Familien stammen aus einem vom Krieg zerrissenen Land, und in gewisser Weise haben sie auch Glück gehabt: Viele ihrer Angehörigen in Myanmar haben den Bürgerkrieg nicht überlebt.“

Bis zum 45. Lebensjahr kommen immer neue Ringe hinzu. Foto: Carola Frentzen/dpa

Schilder an der Straße weisen Touristen den Weg zu den Dörfern. Foto: Carola Frentzen/dpa

Die Langshalsfrauen und ihre Kinder sind daran gewöhnt, für Touristenfotos in die Kameras zu lächeln. Foto: Carola Frentzen/dpa

Viele Frauen schützen ihr Kinn mit Tüchern vor den schweren Ringen. Foto: Carola Frentzen/dpa