Wattwandern im Winter: Der Wattwurm macht sich rar

Achtung Priel: Bei Niedrigwasser lässt es sich auf dem Meeresboden auch im Winter gut wandern. Bei Flut füllen sich die Priele (Vertiefungen im Sand) zuerst und können aufgrund der Strömung schnell zur Gefahr werden.Foto: Leuschner

Frieren Wattwürmer im Winter? Darf man Austern aus dem Nationalpark essen? Wie schmecken Pfeffermuscheln? Mit jeder Menge Fragen im Gepäck sind Urlauber dem Wattführer Hans-Dieter Oetting zum Jahreswechsel über den Meeresgrund gefolgt.

Von Heike Leuschner

Der Gummistiefel steckt fest. Als hätte ihn jemand auf dem Watt festgetackert. Urlauberin Nicole Götze versucht, sich vom klebrigen Untergrund zu lösen. Wie die anderen Wattwanderer kämpft auch sie mit dem schlickigen Untergrund. „Schuhe nicht mit der Hacke, sondern mit der Fußspitze rausdrehen“, empfiehlt Hans-Dieter Oetting. Der Wattführer weiß, wie es geht. Seit mehr als 40 Jahren führt der Bremerhavener kleine und große Leute über den Meeresboden. Zu jeder Jahreszeit.

Im Nationalpark-Haus Wurster Nordseeküste in Dorum-Neufeld werden die Wattwanderungen das ganze Jahr über angeboten. Auch für Einheimische. Doch an diesem Tag sind es ausschließlich Urlauber, die sich ins feucht-kalte Watt wagen.

Wattexperte empfiehlt Gummistiefel für die winterliche Watttour

Drinnen im Nationalpark-Haus Wurster gibt es gegen eine Teilnahmegebühr Gummistiefel in allen Größen zum Ausleihen. Wattführer Oetting mustert die knöchelhohen Wanderstiefel einer Besucherin und mahnt: „Im Winter sollte man lieber mit Gummistiefel ins Watt gehen.“ Aus gutem Grund: Bereits unterhalb der Treppe, die von der Promenade ins Watt führt und der Gruppe als Einstieg ins schlüpfrige Terrain dient, hat sich eine Pfütze gebildet. Das Wasser darin reicht locker bis zur Wadenmitte.

Pazifische Austern und Pfeffermuscheln: Auch im Winter sind Bewohner des Wattenmeeres präsent. Man muss nur genauer hinschauen. Foto: Heike Leuschner

Doch das kann die Wattwanderer nicht schrecken. Genauso wenig wie das Wetter. Die spärlichen Sonnenstrahlen verabschieden sich schnell. Dafür frischt der Wind auf und lässt die sieben Grad, die über dem Meeresgrund herrschen, gleich noch ein paar Grad kälter wirken. Windstärke sechs bis sieben sind vorhergesagt, berichtet Oetting. Der Wattführer hat noch einmal alle wichtigen Wetterdaten überprüft, ehe er mit den Gästen zwei Stunden lang durchs winterliche Nordseewatt stapft.

Niedersächsisches Wattenmeer doppelt so groß wie Saarland

Seit 1986 ist das Wattenmeer vor der niedersächsischen Küste als Nationalpark geschützt. Mit 3450 Quadratkilometern nimmt es etwa sieben Prozent der Fläche Niedersachsens ein und ist damit fast doppelt so groß wie das Saarland. „Seit 2009 gehört das Wattenmeer zum Weltnaturerbe“, erklärt Oetting den Urlaubern. Eine Auszeichnung, die zeigt, welch enorme Bedeutung dem Wattenmeer beigemessen wird.

Viel mehr als nur ein Häufchen Sand: Hans-Dieter Oetting zeigt Besucherin Nicole Götze das von einem Wattwurm geschaffene Röhrensystem.Foto: Heike Leuschner

Oetting zieht eine vertrocknete Pflanze aus dem Boden. „Das ist Queller, auch Meeresspargel genannt.“ Im Sommer ist er grün und kann verspeist werden. Ein paar Meter weiter verharrt er erneut. Der Wattführer deutet auf einen kleinen braunen Teppich, der sich an vielen Stellen im rillenförmigen Wattboden wiederholt. Kieselalgen. Ihr Vorkommen wertet er als „gutes Zeichen“ für die Gesundheit des Wattenmeeres. „Auf einem Quadratmeter Wattboden leben Millionen von Kieselalgen“, erklärt Oetting. Trotz ihrer geringen Größe würden sie gemeinsam ein Viertel der Menge an Sauerstoff produzieren, die auf einem Quadratmeter Wald produziert werden.

Anschauen erlaubt, mitnehmen und essen verboten: Pazifische Auster

Eine Urlauberin entdeckt eine Auster. Oetting erklärt ihr, dass es sich um eine Pazifische Auster handelt. Während die Europäische Auster im Wattenmeer als ausgestorben gilt, habe sich die Pazifische Artgenossin über die Niederlande, wo sie gezüchtet wird, bis ins niedersächsische Wattenmeer ausgebreitet. Ob sie auch gegessen werden dürfe, fragt ein jugendlicher Wattwanderer. „Grundsätzlich schon“, sagt Oetting und schiebt ein „aber“ nach. Denn die Austern dürfen, solange sie leben, nicht im Nationalpark Wattenmeer gesammelt werden.

Auch die Pfeffermuschel erregt Aufmerksamkeit bei den Gästen. Ein Exemplar der normalerweise weißen Muschel ist dunkel verfärbt. „Dafür ist der schwarze Schlickboden verantwortlich“, erklärt der Wattführer. Ihren Namen Pfeffermuschel trage das Weichtier dagegen nicht aufgrund seiner Verfärbung, sondern weil das Muschelfleisch pfeffrig schmecke.

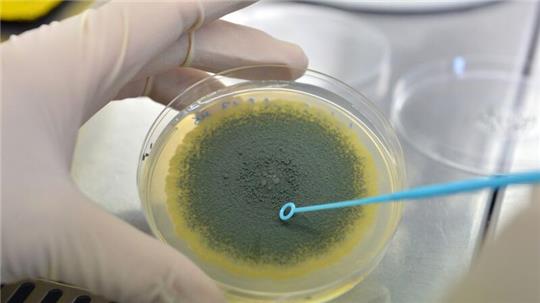

Fadendick und sehr dehnbar: der Kotpillen- oder Gummibandwurm

Die Zeit ist bereits fortgeschritten, als Oettings Grabegabel auf der Suche nach dem ersten Wattwurm zum Einsatz kommt. Vorsichtig markiert er ein rechteckiges Feld und hebt den Sandboden an. Etwa 40 Zentimeter tief. Aus einem Sandbrocken befördert er einen Kotpillenwurm ans Licht. Die kleinen Borstenwürmer sind nur fadendick. Weil sie sich sehr stark dehnen lassen, werden sie auch Gummibandwurm genannt.

Beim Verzehr von Algen aus der Nordsee sollte man Vorsicht walten lassen. Meeressalat, wie hier im Bild, ist ohne weiteres genießbar.Foto: Heike Leuschner

Der Wattwurm, auch Pier- oder Sandwurm genannt, ist dagegen viel länger und kann im Kopfbereich so dick werden wie ein kleiner Finger. Trotzdem zeigen sich nur wenige Exemplare. „Sie buddeln sich tief in ihre u-förmigen Höhlen ein“, sagt Oetting. Denn der Wattwurm gilt als Köttel, der empfindlich auf Kälte reagiert. Er passt seine Körper- der Außentemperatur an. Auf diese Weise verbraucht er kaum Energie und benötigt nur sehr wenig Nahrung. In der kalten Jahreszeit bleibt er in seiner Röhre und macht den Wattführern das Leben schwer.

Wattführer beantwortet die Kleiderfrage

Dennoch ist Oetting mit der Ausbeute zufrieden. Muscheln, Meeressalat und gleich verschiedene Borstenwürmer, die den Wattboden bevölkern: „Das kann sich sehen lassen“, findet der Wattführer, der es 2022 nach eigener Schätzung auf „bestimmt 250 Wattführungen“ gebracht hat. Wattmüde sei er deshalb aber noch lange nicht. Bleibt eine letzte Frage: Warum zittern sich alle Wattwanderer nach zwei Stunden in Richtung Küste, nur Wattführer Dieter Oetting nicht? „Das liegt am Zwiebellook.“ Mit vier Oberteilen plus Wetterjacke und drei Paar Socken ist der Wattexperte optimal geschützt.