Deutschland: Miserable Umsetzung der Gesetze führt zu Problemen

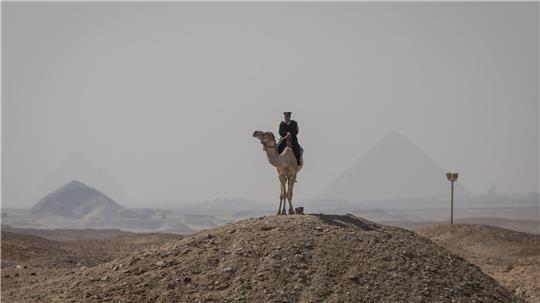

Ein Problem: der Föderalismus. Gesetze müssen auf Länderebene umgesetzt werden. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Innere Sicherheit, Deutsche Bahn, Corona - die Gesetze sind meist nicht das Problem, sondern die Umsetzung. Der deutsche Staat wird dysfunktional - dafür gibt es viele Gründe.

Düsseldorf. Das Attentat von Solingen ist schockierend. Für Entsetzen sorgt auch, wie leicht der mutmaßliche Attentäter sich zuvor einer Abschiebung hatte entziehen können: Obwohl die Ausländerbehörde Issa al.-H in der Notunterkunft nicht antraf, kam sie kein zweites Mal. Die Notunterkunft meldete auch nicht, als er wieder auftauchte. Die Behörden unternahmen keinen Versuch, die Frist zur Ausweisung zu verlängern oder einen zweiten Termin für einen Abschiebeflug zu bekommen. Als alle Fristen abgelaufen waren, tauchte al.-H. wieder auf – und erhielt subsidiären Schutz. Nicht fehlende Gesetze verhinderten seine Abschiebung, sondern ihre Umsetzung – der Staat wird zunehmend dysfunktional. Die Gründe.

Zu viele Beteiligte:

Ob in der Ausländer-, Schul- oder Gesundheitspolitik: Bund, Länder, Gemeinden - es reden zu viele Ebenen mit, es kommt zur Verantwortungsdiffusion, was auch am Föderalismus liegt. Die Corona-Politik war auch deshalb schlecht, weil die Bundesregierung Maßnahmen nicht zentral durchsetzen konnte, sondern die Kanzlerin immer wieder komplizierte Kompromisse mit 16 Ministerpräsidenten finden musste. Das führte dann dazu, dass Schulen aus Gründen des Infektionsschutzes geschlossen wurden, Möbelhäuser auf Druck von NRW aber nicht. Auch bei Abschiebungen reden zu viele Ebenen mit.

Parkinson‘sches Gesetz:

Weil Verwaltungen sich aufblähen, müssen sie immer neue Aufgaben für sich erfinden. „Politik ist immer pfadabhängig: Regelungen und Auflagen werden selten kassiert, sondern es kommen immer neue hinzu“, sagt Klaus-Heiner Röhl, Bürokratieexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). „Das Parkinson‘sche Gesetz gilt bis heute“.

Der Historiker Northcote Parkinson hatte festgestellt, dass die britische Admiralität Anfang des 20. Jahrhunderts immer weiter wuchs, obwohl die Royal Navy immer weniger Kriegsschiffe bauen ließ. Auch heute sorgen Strukturen in Bundesverteidigungsministerium und Beschaffungsämtern immer wieder für Verzögerungen und teure Pannen, aktuell beim Panzer Puma. Die Aufblähung zeigt auch die Bundestagsverwaltung: Bis 2006 kam sie laut Organigramm mit drei Abteilungen aus, heute sind es sechs Abteilungen plus Polizeibeauftragter. Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) forderte gar 5000 neue Stellen für ihre neue Kindergrundsicherung.

Zunehmende Verrechtlichung:

Die Verrechtlichung nimmt zu und damit die Klagemöglichkeiten. „Die Regelungstiefe nimmt immer weiter zu und führt zu Widersprüchen: Wir klagen über den Anstieg der Wohnungskosten - dabei sind die zum großen Teil vom Staat selbst verschuldet: Auch die Klimaauflagen machen das Bauen und Wohnen immer teurer“, sagt IW-Experte Röhl. Selbst Windräder können nicht gebaut werden, weil Artenschützer klagen. Das Verbandsklagerecht verzögert Industrieprojekte über Jahrzehnte.

Das umstrittene Steinkohlekraftwerk Datteln konnte so erst nach elf Jahren ans Netz gehen. Besonders klemmt es, wenn der Staat selbst als Unternehmer auftritt: Die Inbetriebnahme von Stuttgart 21 – das Vorzeigeprojekt der Bahn - wurde von 2019 auf 2026 verschoben. Der Berliner Flughafen BER sollte 2011 an den Start gehen, es wurde 2020. Kosten laufen ohnehin aus dem Ruder. Anders als beim Unternehmer, der sein Kapital investiert, gibt es keine persönliche Haftung.

Mangelhafte Digitalisierung:

Deutschland ist im EU-Vergleich nur Mittelmaß. Im Kampf gegen Corona war der Staat lange im Blindflug unterwegs, weil er Daten nicht rechtzeitig hatte – die Gesundheitsämter faxten nur. Wer mit der Familienkasse digital zu tun hat, muss für banale Fälle trotzdem Stöße von Papier ausfüllen. Arztpraxen drucken - auch wegen immer neuer Pannen - das elektronische Rezept auf Papier aus. „Die Digitalisierungs-Probleme - sei es aus technischen oder Datenschutz-Gründen - werden zunehmend zum Standortproblem“, sagt IW-Experte Röhl. „Weil die Digitalisierung in Deutschland nicht gut funktioniert, muss der Staat viel zu viel händisch machen - findet dafür aber zunehmend keine Mitarbeiter.“

Personalprobleme:

Viele sind engagiert, manche machen nur Dienst nach Vorschrift. Da fliegt der Bürger aus der Hotline des Finanzamtes, wenn die Öffnungszeit endet. Der Krankenstand im öffentlichen Dienst liegt über dem Schnitt. Wie Unternehmen leidet auch der Staat unter Fachkräftemangel. „Wir gehen von einer Personallücke von 570.000 Stellen aus“, sagt Ulrich Silberbach, Chef des Beamtenbunds. „Dass sich Ausreisepflichtige derzeit so leicht ihrer Abschiebung entziehen können, hat ganz entscheidend damit zu tun, dass Verfahren ‚verfristen‘ oder Abschiebungen an Personalmangel scheitern. Die Politik packt dieses Problem nicht an.“

Rechnungshof und Fehlanreize:

Rechnungshöfe sind gut, um staatlichen Stellen auf die Finger zu schauen. Bisweilen aber übertreiben sie, und Staatsdiener sichern sich aus Angst so sehr ab, dass nichts vorangeht. In der Pandemie setzen sich viele Minister darüber hinweg, nun sitzt der Rechnungshof ihnen im Nacken. „Wer von den Ministern, die hier für Beschaffung zuständig sind, nach der Krise nicht den Landesrechnungshof am Arsch hat, der hat alles verkehrt gemacht“, hatte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) schon damals auf deftige Art gesagt. (dpa/san)