Hitler und die Deutschen: „Unwillige Volksgenossen“

Das undatierte Bild von 1925 zeigt Adolf Hitler bei einem Besuch einer bayerischen Gruppe der Nationalsozialisten. Foto: dpa

Waren die Deutschen doch keine begeisterten Nationalsozialisten? Historiker Peter Longerich zeichnet ein neues Stimmungsbild über Unzufriedenheit mit dem NS-Regime.

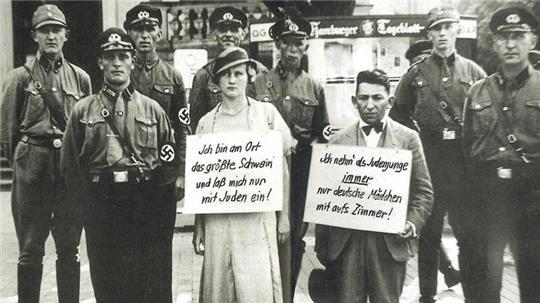

Können Bilder lügen? Alte Wochenschauen zeigen Hitler, wie er von der begeisterten Menge frenetisch gefeiert wird. Die Bilder des umjubelten Diktators haben sich tief ins kollektive Gedächtnis eingeprägt und es gilt geradezu als Gemeinplatz, dass Hitler und der Nationalsozialismus von der großen Mehrheit der Deutschen gewollt und unterstützt wurden. Auch viele renommierte Historiker vertreten die These der sogenannten Zustimmungsdiktatur, nach der sich die meisten Deutschen mit Hitler und dem Nationalsozialismus identifizierten.

Nun legt Peter Longerich Widerspruch ein. Der bekannte NS-Historiker, der mit Biografien über Joseph Goebbels und Hitler weltweit Beachtung gefunden hat, bestreitet in seiner neuesten Publikation „Unwillige Volksgenossen“ die gängige These von den NS-begeisterten Deutschen.

Zeitgeschichte

T Sie kämpft gegen das Vergessen: Nazis ermordeten 1944 ihre Schwester

Longerich: Allenfalls 40 Prozent überzeugte Anhänger

Auf der Grundlage neuen Materials zur Stimmung der Deutschen während des „Dritten Reichs“ kommt er zu dem überraschenden Ergebnis, „dass die Bevölkerungsmehrheit mit den zentralen ideologisch-politischen Grundsätzen des Regimes nicht übereinstimmte.“ Ja mehr noch: „In wichtigen Bereichen gab es sogar weitgehenden Unwillen und Unzufriedenheit mit seiner Politik.“ Allenfalls 40 Prozent seien überzeugte Anhänger des Nationalsozialismus gewesen. Dies führe zwangsläufig zu einer Neubewertung der „deutschen Katastrophe“.

Grundlage seiner Bewertung sind rund 5000 Lage- und Stimmungsberichte aus der Zeit von 1933 bis 1945 aus unterschiedlichen Regionen des Deutschen Reichs, die bisher noch nie systematisch ausgewertet wurden. Zu den Quellen gehören Stimmungs- und Lageberichte der Geheimen Staatspolizei, regelmäßige Berichte des Sicherheitsdienstes (SD) des Reichsführers SS, aber auch der inneren Verwaltung und der Justiz. Hinzu kommen Deutschland-Berichte des sozialistischen Exils SOPADE. Allein die Breite und große Zahl der Berichte mindert nach Ansicht Longerichs etwaige Unausgewogenheiten und Verzerrungen.

Stadtgeschichte

T Der Juden-Kanal von Buxtehude und das Schicksal der Familie Eichengrün

Zeitgeschichte

T Kriegsgefangener der Nazis: Auf den Spuren des Großvaters in Dollern

Über den gesamten Zeitraum habe es „breit gestreuten Unwillen in der Bevölkerung über die Verhältnisse im „Dritten Reich““ gegeben. Dieser Unwillen habe wesentliche soziale Gruppen wie Arbeiter, Landwirte, aber auch das Bürgertum erfasst. Arbeiter beklagten sich etwa über karge Löhne, Landwirte über existenzgefährdende Preisregulierungen, Bürgerliche monierten die „Gleichmacherei“ und „Kulturlosigkeit“ der Nationalsozialisten.

Hartnäckiger Widerstand bei den Gläubigen

Die kirchenfeindliche Politik der Nazis rief hartnäckigen Widerstand bei den Gläubigen hervor, ebenso wie allgemein die Korruption und Willkürherrschaft von Nazi-Bonzen. Die durch den „Führer“ geeinte, rassisch-homogene „Volksgemeinschaft“ sei immer nur ein Wunschbild gewesen. Stattdessen gab es wie schon in der Weimarer Republik viele Partikularinteressen.

Zeitgeschichte

T Kriegsgefangener der Nazis: Auf den Spuren des Großvaters in Dollern

Nationalsozialismus

T Wohnstätte Stade: Die dunkle Vergangenheit des Ex-Chefs Karl Kühlcke

Eine wesentliche Erkenntnis des Historikers ist, „dass die Mehrheit der Bevölkerung die zentralen ideologischen Ziele des Nationalsozialismus nicht aus innerer Überzeugung und im Konsens mit dem Regime mittrug.“ Weder die radikale antijüdische Politik der Nazis noch deren Wahnidee zur Gewinnung von Lebensraum im Osten sei von der Bevölkerungsmehrheit aktiv unterstützt worden.

Hoffnung auf Frieden überwog

Der Krieg sei über weite Strecken unpopulär gewesen, die Eroberungen im Osten hätten nicht Genugtuung, sondern vielmehr Ängste ausgelöst. Es überwog während des gesamten Krieges die Hoffnung auf Frieden.

Trugen die Deutschen also gar keine Schuld an der Katastrophe der NS-Zeit? So will Longerich sein Buch auf keinen Fall verstanden wissen. Denn auch durch Feigheit, Opportunismus, sich Wegducken und sich Anpassen lade man Schuld auf sich und so habe die Mehrheit trotz fehlender innerer Überzeugung die Herrschaft der NS-Diktatur garantiert.

Und wie sind die bekannten Bilder begeisterter Massen und Hitler-Verehrer einzuordnen? Vor allem waren sie sorgfältig inszeniert und keineswegs spontan. Eine Diktatur hat die Macht dazu. Sie kann durch Kontrolle der Medien, der Öffentlichkeit und durch Repression den Eindruck scheinbar großer Zustimmung erzwingen. Das machen Diktaturen auch heute noch so.