E-Patientenakte: Welche Einstellungen Sie unbedingt kennen sollten

Was hat meine Ärztin abgerechnet? Über die ePA lässt sich das nun leichter nachvollziehen. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Endlich die ePA-App zum Laufen gebracht - und nun fragen Sie sich: Wer hat Zugriff worauf und was kann ich anpassen? Hier kommt ein Überblick.

Arztbriefe und Befunde an einem Ort: Die elektronische Patientenakte (ePA) ist ein digitaler Gesundheitsordner. Über die ePA-App der eigenen Krankenkasse kann man als Patient oder Patientin nicht nur sehen, was dort alles liegt - sondern die Akte auch selbst verwalten. Was genau Sie tun können:

Zugriffszeiten verlängern oder verkürzen

Grundsätzlich gilt: Arztpraxen, Kliniken und Co dürfen nur auf die elektronische Patientenakte zugreifen, wenn das für die Behandlung notwendig ist - und das auch nicht unendlich lang.

Ein Beispiel: Sie gehen zum Vorsorgetermin in die Arztpraxis und reichen die Gesundheitskarte über den Tresen. Ab dem Moment, in dem sie ins Lesegerät gesteckt wird, hat die Arztpraxis 90 Tage lang Zugriff auf Ihre ePA - so die Standardeinstellung. Heißt: So lange kann Arzt oder Ärztin Inhalte in der ePA sehen und Dokumente darin ablegen.

Gesundheitsdaten

E-Patientenakte gestartet: Das sollte jetzt jeder tun

Medizinische Versorgung

T E-Patientenakte: Diese Sorgen haben Ärzte und Apotheker im Landkreis

Medizinische Versorgung

T „Zentrale Rolle in der Region“: Gesundheitsminister lobt Elbe Kliniken

Bei Apotheken ist dieser voreingestellte Zeitraum deutlich kürzer - drei Tage sind es. Generell gilt: Die Zugriffszeiten lassen sich in der ePA-App individuell verlängern oder verkürzen, so das Portal „gesund.bund.de“.

Gut zu wissen: Die Krankenkasse hat keinen Zugriff auf die Daten in der ePA.

Dokumente - oder gleich die ganze ePA - verbergen

Sie möchten nicht, dass Ihr Zahnarzt von Ihrer Angststörung erfährt? Dann gibt es eine schlechte Nachricht: Es ist nicht möglich, einzelne Arztbriefe und Befunde für bestimmte medizinische Einrichtungen unsichtbar zu machen.

Mit einer Ausnahme: Die Medikationsliste lässt sich vor einzelnen Einrichtungen verbergen.

Wie genau die ePA-App aussieht? Das hängt von der jeweiligen Krankenkasse ab. Foto: Wolfgang Kumm/dpa/dpa-tmn

Was aber laut „Gesund.bund.de“ möglich ist:

- Man kann einstellen, dass eine bestimmte Einrichtung gar keinen Zugriff auf die ePA hat.

- Zudem lassen sich einzelne Dokumente verbergen, die dann allerdings für niemanden mehr sichtbar sind - außer für einen selbst.

- Verborgene Dokumente kann man als Nutzer oder Nutzerin jederzeit wieder freigeben. Alternativ kann man auch Dokumente aus der ePA löschen - das lässt sich nicht rückgängig machen.

Alte Arztbriefe hochladen

Wer einen ersten Blick in die ePA wirft und einen Überblick über seine gesamte Krankenhistorie erwartet, wird feststellen: Die ist dort nicht zu finden.

Erst seit dem 1. Oktober 2025 sind alle sogenannten Leistungserbringer - also Arztpraxen, Krankenhäuser und Co. - dazu verpflichtet, die ePA zu befüllen. Zuvor passierte das auf freiwilliger Basis.

Flüchtlingskrise 2015

T Syrischer Zahnarzt braucht vier Jahre für Neuanfang in Drochtersen

Alte Dokumente müssen sie hingegen nicht hochladen. Wer die in seiner ePA haben möchte, kann sie einscannen bzw. abfotografieren und dann hochladen.

Außerdem gibt es der Verbraucherzentrale zufolge die Möglichkeit, zweimal innerhalb von 24 Monaten die Krankenkasse zu bitten, bis zu zehn ältere medizinische Dokumente zu digitalisieren.

Falsche Diagnose in der Patientenakte: Was kann ich tun?

Was steht eigentlich in meiner Patientenakte, was rechnet mein Arzt oder meine Ärztin mit der Krankenkasse ab? Mit der elektronischen Patientenakte (ePA) ist es leichter, das nachzuvollziehen.

„Der Patient wird zum ersten Mal überhaupt in die Lage versetzt, mitzulesen. Bisher lagerte die Patientenakte ja in einem verschlossenen Schrank in der Arztpraxis“, sagt Joachim Maurice Mielert, Generalsekretär des Aktionsbündnis Patientensicherheit (A-PS). Auf den Blick in die eigene Patientenakte hatten Patientinnen und Patienten zwar auch schon vor der Einführung der E-Variante Anspruch. Genutzt haben dürften das wenige.

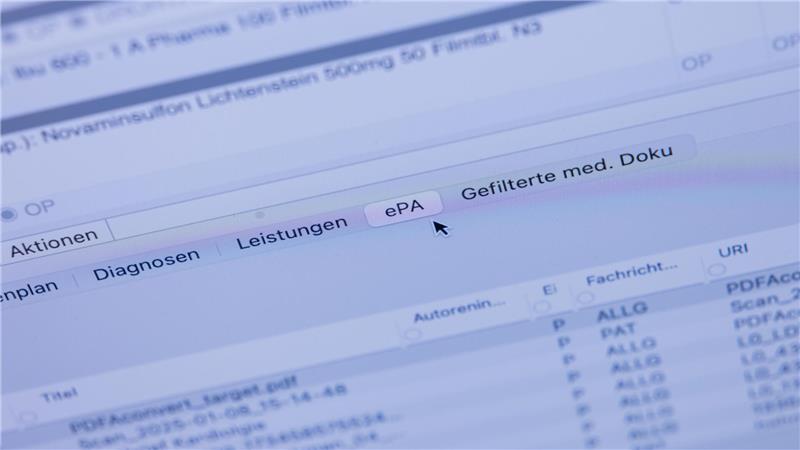

Ein Hausarzt lädt in seiner Praxis Dokumente in eine elektronische Patientenakte "ePA". Foto: Daniel Karmann/dpa

Wer also einmal die ePA-App oder den Web-Client eingerichtet hat, kann durch Arztbriefe und Abrechnungsdaten stöbern. Doch was, wenn darin auf einmal Diagnosen auftauchen, die einem fremd vorkommen? Wenn man mit Verdacht auf Reizdarm bei der Hausärztin war, in der Akte später aber von einem Rückenleiden oder sogar psychischen Problemen die Rede ist?

Berichte über solche falschen Diagnosen gibt es immer wieder - nicht erst, seit dem Ausrollen der elektronischen Patientenakte. Die wichtigsten Fragen im Überblick.

Warum können falsche Diagnosen überhaupt ein Problem werden?

- Sie können dem Abschluss von Versicherungen im Weg stehen

Was Anja Lehmann, Patientenberaterin der Stiftung Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) schon vor der ePA immer wieder erlebt hat: Anfragen von Menschen, die bestimmte Versicherungen abschließen wollen - und in dem Zuge auf falsche Angaben in ihren Patientenakten stoßen.

Hintergrund: Eine Lebens- oder Berufsunfähigkeitsversicherung kann man erst abschließen, wenn Versicherer sich einen Eindruck vom Gesundheitszustand gemacht hat. Hierfür können Versicherer - mit Einwilligung des Betroffenen - Einblick in dessen Krankenakte oder die sogenannte Patientenquittung nehmen. Letztere kann man als gesetzlich Versicherter bei der Krankenkasse anfordern. Die Patientenquittung gibt Aufschluss darüber, was genau Vertragsärzte mit der Krankenkasse abgerechnet haben - daraus gehen auch Diagnosen hervor. - Sind sie falsch, können sie unangenehme Auswirkungen haben. Bestimmte Diagnosen - etwa psychische Leiden - können nämlich dazu führen, dass man die Versicherung erst gar nicht abschließen kann. „Oder man wird mit höheren Beiträgen aufgenommen, weil man angeblich eine Vorgeschichte hat“, sagt Lehmann.

Sie können zu Fehlern bei der Weiterbehandlung führen

Eine falsche Diagnose kann aber auch Probleme bei der Weiterbehandlung mit sich bringen. Zum Beispiel bei einem Arztwechsel: Dann ist denkbar, dass der neue Arzt aufgrund einer dokumentierten Falschdiagnose unnötige Behandlungen veranlasst, so Lehmann.

Was sind denkbare Gründe für falsche Diagnosen?

„Wo Menschen arbeiten, können Fehler passieren“, sagt Joachim Maurice Mielert. Womöglich war die Ärztin gedanklich noch bei dem Patienten zuvor und hat versehentlich einen falschen Code eingetippt.

Ein Reiter ePA mit einer Patientenakte ist auf dem Monitor einer Arztpraxis zu sehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa-Pool/dpa

Was auch möglich ist: Die Diagnose ist richtig, der Patient oder die Patientin möchte sie aber nicht wahrhaben. Denkbar sind aber auch wirtschaftliche Gründe. „Ich will Ärzten nicht per se etwas unterstellen. Aber in solchen Fällen liegt die Vermutung nahe, dass dieses Vorgehen abrechnungstechnische Gründe haben kann“, sagt Anja Lehmann. Heißt: Eine zusätzliche Diagnose erlaubt ihnen, mehr gegenüber der Krankenkasse abzurechnen.

Ich habe Unstimmigkeiten in meiner Akte gefunden. Was kann ich tun?

Aus der ePA selbst lässt sich eine falsche Diagnose rasch beseitigen, denn es handelt sich um eine versichertengeführte Akte. „Ich als Patient oder Patientin habe also die Hoheit. Wenn darin etwas steht, das ich dort nicht haben möchte, etwa weil kein anderer Arzt das sehen soll - dann kann ich das über die ePA-App einfach löschen oder verbergen“, sagt Anja Lehmann.

Doch damit hat sich die falsche Diagnose noch nicht erledigt. Denn sie weilt weiterhin in der Patientenakte, die der Arzt oder die Ärztin führt. Und auch bei der Krankenkasse sind die falschen Daten noch gespeichert.

Die Expertin rät, das Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin zu suchen, um sich erläutern zu lassen: Wie ist er oder sie zu dieser Diagnose gekommen? „Im Optimalfall stellt sich alles als Missverständnis heraus - und Arzt oder Ärztin ändert das in der Patientenakte.“

Was, wenn Arzt oder Ärztin nicht kooperativ ist?

Dann wird es ernüchternd. „Man kann einen Arzt oder eine Ärztin nämlich nicht dazu zwingen, eine Diagnose zu ändern. Dazu gibt es höchstrichterliche Rechtsprechung“, sagt Anja Lehmann. Eine Diagnose gelte juristisch als subjektive Meinung eines Arztes. Niemand könne gezwungen werden, eine solche zu revidieren. Somit haben Patienten gegenüber dem Arzt oder der Ärztin keinen Rechtsanspruch auf die Löschung einer Diagnose aus der Patientenakte.

Mediziner-Familie

T Chirurgie am Elbe Klinikum Buxtehude: Jetzt übernimmt Sohn das Skalpell

Etwas anders ist die Lage, wenn es darum geht, falsche Daten bei der Krankenkasse berichtigen zu lassen: Darauf besteht unter bestimmten Voraussetzungen ein Anspruch. Am besten nimmt man Kontakt zur eigenen Krankenkasse auf, um herauszufinden, wie genau man den Antrag stellt.

Wichtig: Ein ärztlicher Nachweis, dass die Diagnose falsch ist, ist dann ein Muss. „Den hätten die Krankenkassen am liebsten von dem Arzt, der die falsche Diagnose gestellt hat“, sagt Anja Lehmann. Lässt er oder sie sich darauf nicht ein, könne man es mit einer zweiten ärztlichen Meinung eines anderen Arztes versuchen.

Ist es eine Lösung, die Arztpraxis zu wechseln?

Neuer Arzt, neue Akte: Wer hofft, durch einen Wechsel der Praxis falsche Diagnosen hinter sich zu lassen, wird enttäuscht. Aufbewahrungspflicht lautet hier das Stichwort. „Der alte Arzt muss die Patientenakte noch zehn Jahre lang aufbewahren. Deswegen ist die Diagnose auch mindestens zehn Jahre lang noch irgendwie auffindbar“, sagt Anja Lehmann.

Hat die falsche Diagnose wirklich schwerwiegende Folgen und ist Arzt oder Ärztin nicht zur Berichtigung bereit, bleibt nur noch ein Ausweg: eine Klage. Dann muss sich ein Gericht mit der Frage beschäftigen, ob die Diagnose tatsächlich falsch war und berichtigt werden muss. „Aber diesen Weg geht so gut wie niemand, weil das natürlich mit einem Riesenaufwand und Kosten verbunden ist“, sagt Anja Lehmann.