Neues Unterwasserobservatorium in der Ostsee

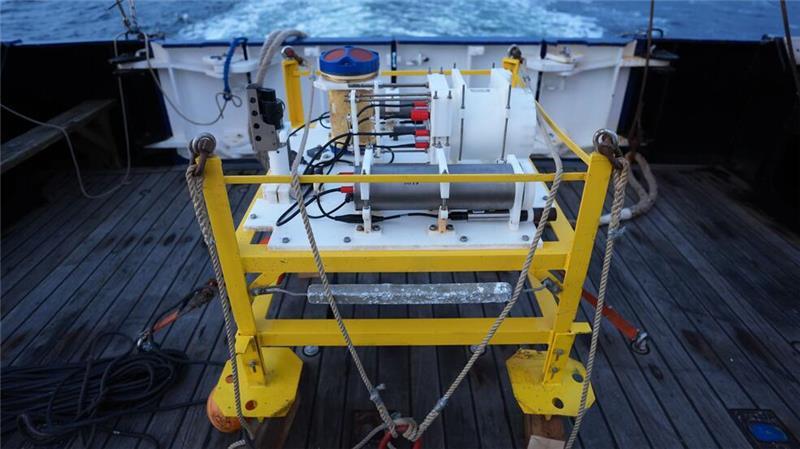

Das Unterwasserobservatorium enthält eine Reihe von Messgeräten. Foto: Marcus Brandt/dpa

Im August 2019 verschwindet ein in der Ostsee fest verankerter Messknoten. Seitdem bekamen die Kieler Meeresforscher keine Daten mehr aus Boknis Eck. Das ändert sich nun.

Kiel. Mehr als fünf Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden eines auf dem Ostseegrund fest verankerten Unterwasserobservatoriums gibt es dort wieder neue Datensammler. „Die Daten sind eine Grundlage für die Untersuchung der komplexen ökologischen Zusammenhänge“, sagt Umweltwissenschaftlerin Helmke Hepach vom Kieler Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung.

Per Kran ließ ein Team am Vormittag das erste von zunächst zwei Gestellen vom Forschungsschiff „Alkor“ in Boknis Eck nahe der Eckernförder Bucht ins Wasser, unter der Wasseroberfläche machten sich dann Forschungstaucher an die Arbeit. Am Nachmittag wurde auch das zweite Gestell auf den Meeresgrund gebracht.

„Diese Methode nennt man diskrete Datensammlung“, sagte Hepach über die neue Messstation. Noch ist die neue, modernisierte Anlage allerdings nicht online. Der Anschluss an das Glasfaser-Datenkabel soll voraussichtlich in der kommenden Woche erfolgen.

Umbau

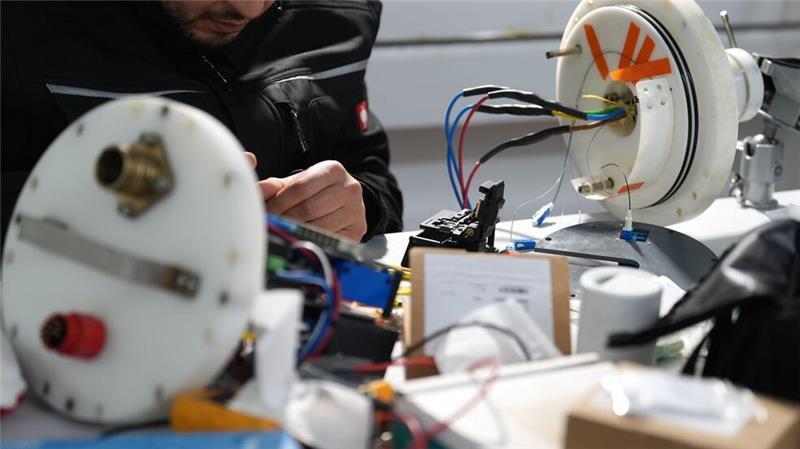

Die Wissenschaftler haben ein gebrauchtes Unterwasserobservatorium von Helgoland umgebaut und mit aktuellen Sensoren ausgestattet. Es soll kontinuierlich Daten wichtiger Umweltparameter wie Temperatur, Salzgehalt, Strömungsverhältnisse und Methanwerte sammeln. „Damit können wir endlich wieder Datensätze aus der kontinuierlichen Messung gewinnen“, sagte Hepach. „Um ein vollständigeres Bild von den dynamischen Prozessen in der Ostsee zu erhalten, sind diese unverzichtbar.“

Von Bord des Forschungsschiffs „Alkor“ wurde die Station in Boknis Eck ins Wasser gelassen. Foto: Marcus Brandt/dpa

Die Ostsee mit ihrem schlechten Zustand sei eine Quelle für ein Treibhausgas wie Methan, sagte Hepach. Tendenziell nehme der Methanwert im Wasser zu. „Manchmal gibt es Ereignisse, wo mehr Methan ausgestoßen wird oder auch weniger. Das können wir auf jeden Fall sehen.“

Künftig soll ein weiteres Gestell mit biologischen Sensoren hinzukommen, unter anderem für Mikroalgen. Es gehe darum, wie viel Biomasse tatsächlich vorhanden sei, sagte Hepach. „Und wir haben relativ spezielle Sensoren für Boknis Eck herstellen lassen, mit denen wir ein bisschen verfolgen können, wann entsteht so eine Mikroalgenblüte.“ Es gebe gelegentlich toxische Mikroalgenblüten. „Es ist spannend zu sehen, wann geht zum Beispiel der Sauerstoff so stark runter, wo es ja manchmal Fischsterben gibt. Das wollen wir besser verstehen.“

Ungelöster Krimi

Seit 1957 messen Meeresforscher regelmäßig die Verhältnisse beim Boknis-Eck. Die Messstation gilt nach Geomar-Angaben als eine der ältesten marinen Messstationen für Zeitserien weltweit. Sie sei wichtiger Bestandteil der internationalen Meeresforschung.

Knapp 60 Jahre erfolgten Messungen nur von Forschungsschiffen aus. 2016 wurde ein Unterwasserobservatorium in 15 Metern Tiefe installiert. Es bestand aus zwei schreibtischgroßen Gestellen und einem acht Meter hohen Turm. „Durch das Observatorium hatten wir erstmals die Möglichkeit, kurzfristige Veränderungen oder dynamische Prozesse wie die Auswirkungen von Stürmen oder die Entstehung von Sauerstoffminimum-Ereignissen hochaufgelöst zu dokumentieren“, sagte Hepach.

Doch ab 21. August 2019 sendete die Station keine Daten mehr. Taucher stellten später fest, dass die Gestelle verschwunden waren, das Stromkabel abgerissen worden war. Nur der Turm war noch da.

„Wir standen vor einem Rätsel“, sagte Projektkoordinator Hermann Bange. Ein halbes Jahr später ortete ein Spezialschiff für Wracksuche eines der Gestelle mit Sensoren etwa 180 Meter von seinem ursprünglichen Standort entfernt kopfüberliegend in 20 Metern Tiefe. Es war stark beschädigt. Der Fundort war etwa 2,5 Kilometer von der schleswig-holsteinischen Küste entfernt.

Mysterium von 2019

Forschungstaucher Jan Duda begutachtete den Schaden 2019 und ist auch beim aktuellen Einsatz unter Wasser gewesen. „Es liegt nahe, dass es Fischer waren“, sagte er. Duda vermutet, dass die Aktion nicht gewollt war. Künftig werden Taucher regelmäßig zu Wartungsarbeiten und für die Reinigung der Sonden die Station aufsuchen.

Das neue Observatorium kostete nach Geomar-Angaben rund 260.000 Euro. Teile der alten Anlage konnten dafür wiederverwendet werden.

Für die neue Messsation wurde auch Material von Helgoland wiederverwendet. Foto: Marcus Brandt/dpa

Der Verbleib des zweiten Gestells ist hingegen noch immer ungeklärt. „Das war ein herber Verlust. Nicht nur die Geräte, sondern auch wertvolle Daten für die Zeitreihenforschung sind verloren gegangen“, sagte Bange. Früheren Angaben zufolge hatte das Kieler Forschungsinstitut wegen des Gewichts der Gestelle und der Massivität der Kabelverbindungen Stürme, Strömungen oder Meerestiere als Ursache fürs Verschwinden ausgeschlossen.

Mit einem Datenkabel wird sie mit dem Festland verbunden. Foto: Marcus Brandt/dpa

Die Crew des Schiffs setzte einen Kran ein. Foto: Marcus Brandt/dpa