Polizeigebühren: Was das Urteil für den HSV und FC St. Pauli bedeutet

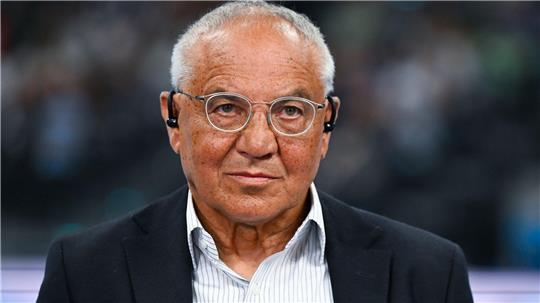

Der FC St. Pauli verwies darauf, dass der Veranstalter von Fußballspielen nicht Verursacher von Ausschreitungen sei. Foto: Axel Heimken/dpa

Triumph für Bremen und Innensenator Ulrich Mäurer: Jetzt können alle Bundesländer den Profifußball bei Hochrisikospielen zur Kassen bitten. Das sind die Reaktionen.

Karlsruhe. Jetzt könnte es für den deutschen Profifußball richtig teuer werden. Nach einem zehnjährigen Rechtsstreit um die Polizeikosten ist die Deutsche Fußball Liga vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert, damit könnten den Clubs in Zukunft die zusätzlichen Kosten für Hochrisikospiele in Rechnung gestellt werden. Als Vorkämpfer quittierte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer das Urteil mit einem breiten Grinsen, die DFL-Vertreter zeigten sich schwer enttäuscht.

Der Deutsche Fußball-Bund sieht sogar einen „Wettbewerbsnachteil für den Fußballstandort Deutschland“ und schätzt drohende Gebührenbescheide für viele Vereine, vor allem in der 3. Liga und der Regionalliga, als potenziell „existenzgefährdend“ ein. Künftig könnten alle Bundesländer ihre Proficlubs an den Ausgaben beteiligen, die entstehen, wenn bei Spielen mit erwartbar vielen Krawallmachern mehr Polizisten als üblich auflaufen müssen.

Gericht: Mehrkosten sollen nicht die Steuerzahler schultern

Die angegriffene Regelung im Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetz sei mit dem Grundgesetz vereinbar, erklärte Gerichtspräsident Stephan Harbarth bei der Urteilsverkündung. Ziel der Norm sei es, die Kosten auf denjenigen zu verlagern, der sie verursacht habe und bei dem die Gewinne anfielen. Die Mehrkosten sollten also nicht die Steuerzahler schultern, sondern die wirtschaftlichen Profiteure. Das sei ein verfassungsrechtlich legitimes Ziel.

„Das ist für uns natürlich enttäuschend. Aber das ist so zu akzeptieren“, sagte Bernd Hoefer, Rechtsanwalt der DFL als Dachorganisation der 1. und 2. Bundesliga, nach dem Urteil (Az. 1 BvR 548/22) des höchsten deutschen Gerichts. „Immerhin hat das Bundesverfassungsgericht heute gesagt, dass es ein Gemeinwohlinteresse auch an der Ausrichtung von Spielen der Fußball-Bundesliga gibt“.

Fan-Organisationen kritisieren das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Foto: Georg Wendt/dpa

Scharfe Kritik äußerten Fanorganisationen. Das Urteil sei „ein Freifahrtschein für einen immer aggressiver und martialischer auftretenden Polizeiapparat“, sagte Linda Röttig, Mitglied im Vorstand des Dachverbands der Fanhilfen. Die Organisation „Unsere Kurve“ teilte mit, sie nehme das Urteil „fassungslos zur Kenntnis“. Die Gewährleistung öffentlicher Sicherheit und Ordnung sei eine Kernaufgabe des Staates.

Bremens Mäurer für gemeinsamen Fonds der Bundesligisten

Bremens Innensenator Mäurer, der sich über viele Jahre hinweg mit dem Profifußball angelegt hat, wiederholte einen Vorschlag, wie das Urteil in die Praxis umgesetzt werden könnte: „Die Profiliga zahlt in einen Fonds ein und die Polizeien des Bundes und der Länder werden dann nach dem Aufwand abgerechnet“, so der SPD-Politiker. „Das wäre das Einfachste.“

Als Hochrisikospiele werden Partien bezeichnet, bei denen besonders mit Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern gerechnet wird. Im Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetz ist seit 2014 festgehalten, dass die Stadt bei gewinnorientierten, erfahrungsgemäß gewaltgeneigten Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Personen Gebühren für polizeiliche Mehrkosten erheben kann.

Bremen will Mehrheit organisieren

„Ich bin ja nicht mehr heute alleine“, sagte Mäurer. „Das ist ja das Schöne dabei, dass auch immer mehr Länder sich dieser Frage angenommen haben.“ Da Bremen in diesem Jahr den Vorsitz der Innenministerkonferenz innehabe, ist er zuversichtlich, eine Mehrheit organisieren zu können, „um dieses Thema auch abschließend zu regeln.“

Ein Solidaritätsmodell setze aber voraus, dass die DFL ihre Position revidiere. „Ich glaube, dass der heutige Tag dazu beitragen wird“, zeigte sich Mäurer optimistisch. Bewege sich die DFL nicht, würden die einzelnen Länder Gebührenordnungen erlassen - „dann muss man so oder so zahlen.“

Das Gericht äußerte sich ebenfalls in Mäurers Stoßrichtung. „Insbesondere ist es Sache der Verantwortlichen, die auf diese Weise entstandene Zusatzbelastung fair zwischen den jeweils Betroffenen zu verteilen“, hieß es in der 36-seitigen Urteilsbegründung. Dass die DFL die zusätzlichen Kosten bislang an den SV Werder Bremen weitergereicht hat, war laut Karlsruher Senat für dessen Entscheidung unerheblich.

Werder will „nicht alleine die Zeche zahlen“

Werder-Geschäftsführer Tarek Brauer sieht nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Polizeikostenstreit den gesamten deutschen Profifußball in der Pflicht. „Wir werden im Ligaverband Diskussionen führen müssen. Und zwar darum, dass hier Werder Bremen nicht allein die Zechen zahlen darf“, sagte Brauer nach der Urteilsverkündung in Karlsruhe.

Den ersten Gebührenbescheid bekam die DFL im Jahr 2015 - damals zu einer Bundesliga-Partie zwischen dem SV Werder Bremen und dem Hamburger SV. Rund 400.000 Euro stellte der Stadtstaat Bremen der DFL für die Polizeikosten in Rechnung. Weitere Bescheide folgten.

HSV: „Staatliche Sicherheitsarchitektur infrage gestellt“

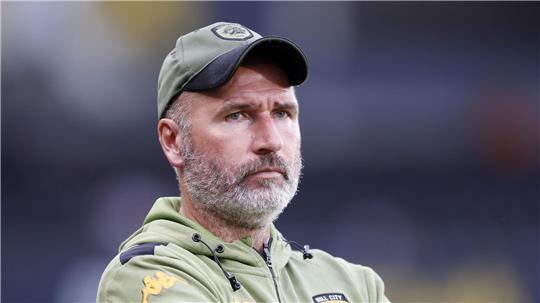

Beim HSV stößt das Urteil nach Worten von Finanzvorstand Eric Huwer auf Irritation. „Wir respektieren das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, auch wenn wir es mit Irritation zur Kenntnis nehmen, da es die staatliche Sicherheitsarchitektur infrage stellt“, sagte Huwer in einer Stellungnahme des Vereins.

Öffentliche Sicherheit dürfe nicht privatisiert werden, betonte er. „Der HSV übernimmt bereits umfassend die Kosten für den Veranstaltungsschutz im Stadion und der direkten Umgebung. Ereignisse im öffentlichen Raum, unabhängig vom Anlass, liegen jedoch außerhalb unserer Zuständigkeit und Einflussmöglichkeiten.“

Daher setze sich der Verein gemeinsam mit der DFL und anderen Vereinen ein, „eine bundesweit einheitliche Regelung zu schaffen, die Wettbewerbsnachteile verhindert, finanzielle Belastungen fair verteilt und die Verhältnismäßigkeit wahrt“. Die Sicherheit der Zuschauer bleibe dabei das oberste Anliegen.

„Ob die Regelung vernünftig ist, hat das Gericht nicht beurteilt“, schrieb der FC St. Pauli nach dem Urteil. Die langjährigen Kontroversen zeigten vielmehr, „dass diese Regelung offene Fragen und Ungleichbehandlung schafft. An den Ursachen für Gewalt wird sie auch nichts ändern.“

Der Hamburger Verein tritt nach eigenen Angaben weiter für mehr Prävention ein, „um die Situation nachhaltig zu verbessern. Wir wollen mit Modellen wie dem der Stadionallianzen und Absprachen erreichen, dass Einsatzstunden reduziert werden.“

St. Pauli: Anfeindungen könnten zu mehr Hochrisikospielen führen

Der FC St. Pauli verwies darauf, dass der Veranstalter von Fußballspielen nicht Verursacher von Ausschreitungen sei, „wenn beispielsweise auswärtige Fans anreisen, die unserem Verein feindlich gegenüber eingestellt sind. Wir zahlen dann die Zeche für das Fehlverhalten einiger auswärtiger Fans.“

Der FC St. Pauli und seine Anhänger erlebten zahlreiche Anfeindungen. „Diese Anfeindungen können dazu führen, dass wir als FC St. Pauli öfter Hochrisikospiele durchführen müssen und dementsprechend höhere Kosten haben. Kosten, die anderen Clubs mit weit mehr Geld nicht entstehen.“ Dies könne nicht im Sinne einer bundesweiten Gleichbehandlung sein.

Auch Dritt- und Regionalligisten schauen hin

Welche Konsequenzen das Karlsruher Urteil für die finanziell wesentlich schlechter aufgestellten Dritt- und Regionalligisten unter dem Dach des DFB hat, ist offen. Auch hier gibt es regelmäßig Hochrisikospiele mit mehr als 5.000 Zuschauern. Der DFB hält das Urteil für falsch und warnte vor Wettbewerbsnachteilen für besonders betroffene Clubs. „Dies muss aus unserer Sicht unbedingt verhindert werden“, mahnte der Verband.

Das Gericht betonte, es bestehe ein hohes Gemeinwohlinteresse an der Durchführung von Fußballspielen. In bestimmten Fällen könne das gegenüber dem Interesse, die Allgemeinheit nicht durch polizeilichen Mehraufwand zu belasten, überwiegen. Das könne etwa der Fall sein, wenn durch die Gebühren die Wirtschaftlichkeit der Veranstaltung ernsthaft infrage gestellt würde.

In Bremen ging es nach Angaben der Stadt um Gebühren in Höhe von mehr als drei Millionen Euro, die der DFL bislang in Rechnung gestellt wurden. Ob andere Bundesländer dem Beispiel der Hansestadt folgen werden, wird sich erst noch zeigen.

Die Bundesländer wollen sich die Urteilsbegründung zunächst genau anschauen, ehe sie über ein weiteres Vorgehen entscheiden. Niedersachsen erwägt zumindest ein ähnliches Modell wie Bremen. „Wenn sich an der Situation auch weiterhin keine nachhaltigen Verbesserungen ergeben, werden wir jedoch nicht umhinkommen, ebenfalls Gebühren zu erheben“, sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD).

Berlin und Brandenburg bekräftigten dagegen, weiterhin keine Kostenbeteiligung zu planen. Hessen strebt ein bundesweit einheitliches Vorgehen an - „alles andere würde auch zu Wettbewerbsverzerrungen führen“, sagte Innenminister Roman Poseck (CDU). Die bayerische Landesregierung will vor weiteren Konsequenzen zunächst das Gespräch mit den Proficlubs suchen.

„Es muss ein gemeinsames Ziel sein, höchstmögliche Sicherheit bei Großveranstaltungen mit den geringstmöglichen Polizeieinsatzstunden zu gewährleisten“, teilte die DFL nach der Entscheidung mit.

Sieht das Urteil des Bundesverfassungsgericht kritisch: HSV-Finanzvorstand Eric Huwer. Foto: Marcus Brandt/dpa