Dem Schweinswal in Nord- und Ostsee geht es sehr schlecht

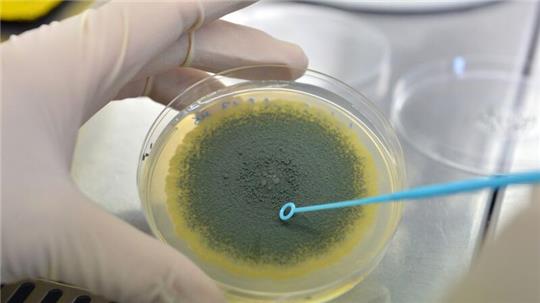

Ein tot aufgefundener Schweinswal wird am Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung untersucht. Foto: dpa

Lärm, Fischernetze, Schadstoffe - viele negative Faktoren beeinflussen den Bestand der Schweinswale in Nord- und Ostsee. Für den Umweltminister liegt auf der Hand, was politisch zu tun ist.

Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt greift zum Zollstock. Vor ihm auf einem Seziertisch liegt ein toter Schweinswal. Gefunden im Juni auf Sylt. Nun wird er im Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) in Büsum obduziert. Doch zuvor werden Daten wie Gewicht, Länge und Umfang gemessen. Goldschmidt geht dabei ITAW-Leiterin, Prof. Ursula Siebert, ein wenig zur Hand. Er will sich ein Bild über die Arbeit des Instituts machen. Zuvor haben Siebert und er die Ergebnisse des Totfundmonitorings der Meeressäugetiere in Schleswig-Holstein für das Jahr 2022 vorgestellt und sich zum Befinden der Schweinswalbestände in der deutschen Nord- und Ostsee insgesamt geäußert.

„Den Schweinswalpopulationen in den deutschen Gewässern geht es nicht gut”, sagte Siebert. Die Belastungen, denen die Meeressäuger ausgesetzt sind, seien so hoch, dass erhebliche Auswirkungen auf die Überlebens- und Reproduktionsfähigkeit zu erwarten sind. Es brauche effektive Schutzmaßnahmen, die an allen Belastungsfaktoren ansetzen.

Schweinswale in Nord- und Ostsee stark belastet

Insgesamt wurden von März 2022 bis Februar dieses Jahres 218 Schweinswale und 23 Kegelrobben allein an den Küsten Schleswig-Holsteins gefunden. Ein Großteil der Schweinswale stirbt dem Bericht zufolge im Alter von unter zehn Jahren. Schweinswale können eigentlich mehr als 20 Jahre alt werden und sind erst zwischen drei und fünf Jahren geschlechtsreif.

Die Tiere sind komplexen und vielfältigen Belastungen ausgesetzt. Dazu gehören Unterwasserschall, der etwa bei Sprengungen, der Schifffahrt oder Bauarbeiten entsteht. Aber auch die Fischerei sowie toxische Belastungen wirken sich den Angaben zufolge negativ auf den Gesundheitszustand der Tiere aus. Neben Parasitenbefall in Lunge und Ohren wurden auch Beifang und Traumata etwa durch Unterwasserlärm als Todesursache festgestellt.

„Der Schweinswal ist auf ein intaktes Gehör angewiesen”, sagte Siebert. Er brauche es zum Aufspüren von Beute und die Orientierung insgesamt - auch um Hindernisse wie Netze zu vermeiden. Zudem kommunizieren sie über dieses Sinnesorgan miteinander. „Ein blinder Schweinswal kann in der Umgebung perfekt überleben, aber ein Tier, dass ein geschädigtes Gehör hat, ist über kurz oder lang zum Tode verurteilt.” Aber nicht nur akustische Traumata können zum Verlust der Hörfähigkeit führen: Sie untersuchten gerade, inwieweit Schadstoffe und pharmazeutische Substanzen zu einer Abnahme der Hörfähigkeit führen, sagte Siebert.

Die Ergebnisse verdeutlichten, wie wichtig es sei, das Totfundmonitoring in Schleswig-Holstein weiterzuführen, auszubauen und zu verfeinern, sagte Siebert. „Wir müssen dringend die Effekte der Gesamtbelastung durch alle menschlichen Aktivitäten bei den Schweinswalen und Robben besser verstehen und reduzieren.” Um einen besseren Schutz zu gewährleisten, müssten Belastungsgrenzen der Tiere festgelegt werden. „Denn sind diese erst einmal überschritten, ist eine Umkehr und Erhalt der Meeressäugerpopulationen schwierig.”

Aktuellen Schätzungen zufolge leben in der deutschen Ostsee nach Angaben des Ministeriums zwischen 2600 und 5300 und in der deutschen Nordsee zwischen 13.250 und 27.000 Schweinswale.

Für Umweltminister Goldschmidt sind die Ergebnisse des Monitoringberichts ein weiteres Alarmsignal mit Blick auf den Zustand der Meere und ihre Bewohner. „Die politische Antwort ist so dringlich wie klar. Es braucht effektive Maßnahmen, die Belastungen unserer Meeresumwelt zu reduzieren.” Mehr Ruhe- und Rückzugsräume beispielsweise. Dazu brauche es größere Schutzgebiete, wie beispielsweise in einem Nationalpark, sagte der Minister.

Nord- und Ostsee nur zum Teil „außergewöhnlich warm”

Während der Sommer 2023 weltweit als der bislang wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen gilt, haben sich die Wassertemperaturen von Nord- und Ostsee weniger rasant nach oben entwickelt.

In der Nordsee hat das Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie (BSH) den fünftwärmsten Sommer seit 1997 gemessen, wie das Amt in Hamburg mitteilte. In der Ostsee war die Entwicklung noch weniger auffällig: Hier ordnet das BSH den Sommer als den bislang zehntwärmsten seit Beginn der eigenen Aufzeichnungen ein.

Mit Blick auf den Klimawandel erwartbar: Die Ostsee ist mit 16,8 Grad insgesamt etwa 0,4 Grad wärmer als das langjährige Mittel.

Allerdings stechen einige Regionen in den beiden Gewässern heraus. „Besonders die zentrale Nordsee, die Bereiche vor der britischen Küste und der nördlichste Teil der Ostsee waren außergewöhnlich warm. In diesem Teilbereich der Ostsee lagen die Temperaturen sogar ein bis zwei Grad über dem langjährigen Mittel”, sagte BSH-Präsident Helge Heegewaldt laut Mitteilung. Im Großen und Ganzen sei die Erwärmung der deutschen Meeresgewässer mit Blick auf den Klimawandel aber im Rahmen der Erwartungen.

So wurden in der Nordsee zwischen Juni und August mit durchschnittlich 15,1 Grad Celsius etwa 0,6 Grad mehr als das langjährige Mittel von 1997 bis 2021 gemessen. Die Ostsee war den Angaben zufolge mit 16,8 Grad insgesamt etwa 0,4 Grad wärmer als das langjährige Mittel. Dabei waren die Wassertemperaturen in Nord- und Ostsee vor allem der Juni fast überall deutlich wärmer, im Juli wieder normal und im August ein wenig kühler.

Die Temperaturen werden in einem Bereich von wenigen Zentimetern bis zu einem Meter Tiefe von Schiffen und Stationen gemessen sowie von Satellitendaten übernommen. Die Daten sollen helfen, die Auswirkungen des Klimawandels in den Meeren besser zu verstehen. „Denn wärmere Meere beeinflussen nicht nur die Meeresumwelt, sondern auch das Wetter und Klima”, hieß es dazu vom BSH. (dpa)